甲標的戦記1~真珠湾へ~

大日本帝国海軍は日露戦争後、営々と準備してきた「漸減邀撃構想」を何故か放棄し、ハワイへの奇襲攻撃からアメリカとの大戦争を始めてしまいました。

硬直化していた?

漸減邀撃構想、漸減作戦でも良いんですけど、ってのは皆さんご存知かも知れませんが、一応説明させて頂きます。

大日本帝国がアメリカと戦う時、敵艦隊の方が規模が大きいと考えられ、「必勝」の信念は持てませんでした。

そこで、アメリカ本国よりも我が帝国に近いフィリピン(アメリカ植民地)に圧迫を加え、コレを救わんと太平洋を渡ってくるアメリカ艦隊に対し、水雷戦隊・航空部隊・巡洋艦戦隊などで波状攻撃を加えて戦力を削ろう、って作戦です。

勢力の衰えたアメリカ艦隊に対し、本土から整備・休養十分の連合艦隊主力が出撃し、コレを叩く…

ところが、実際にはアメリカ太平洋艦隊の大根拠地たるハワイを、空母艦隊で攻撃しちゃいます。

太平洋艦隊の主力である戦艦を全て撃沈破いたしまして、「航空兵力の優越」を実証するのでした。

この一挙で「漸減邀撃構想」は無用の長物化したのですが、それよりも「海軍の主力が戦艦から航空兵力に移動」した、と一般に言われます。

ところが、大日本帝国海軍はこの変化を重大だとは思わず、前からの大艦巨砲主義を堅持。

対するアメリカ軍は戦艦を沈められちゃった事もあって、残った空母と潜水艦を活用するように。

コレが大日本帝国の継戦能力を奪うのに絶大な効果を上げた、こんにちの「空母と潜水艦が海軍の主力」の基礎になった…と言われるワケですね。

電脳大本営としては、異論がないわけではありませんが、今日はちょっと違う話に持っていきたい。まあ、とりあえず「そういう事」にしておきます。

つまり変に応じ、機に臨んで戦い方をチェンジしたアメリカ海軍vs硬直化していた大日本帝国海軍、のような理解が一般的なんですが。

しかし情勢に応じて兵力整備を変化させ、戦況に適応させていった部隊もちゃんと日本にはありました。

その代表が特殊潜航艇(甲標的)の活躍ではないかと思うんですね。

潜水艦と言う艦種に限っても、

「帝国海軍が寄せた期待ほどの活躍は出来なかった」

とされるんですが、特殊潜航艇だけは「期待以上」の活躍を示しているんです。

誕生

昭和6(1931)年12月、魚雷の権威とされていた岸本鹿子冶大佐が、艦政本部の第一部第二課長に着任しました。

大佐は「対米戦」を睨み、新兵器が必要であるとの認識を強く持っていました。

岸本大佐は、朝熊利英造兵中佐に対して、速力30ノット・航続距離6万メートル程度の「小型潜航艇」の研究を命じたのです。

この数値の根拠は、20ノット程度と思われるアメリカ戦艦の速力の1.5倍で航走でき、彼我主力の砲戦距離以上を走破できるだけの航続距離、と言うことでしょう(資料整理部技術班「特殊潜航艇が生まれるまで」による)。

朝熊造兵中佐は次のような三案を岸本大佐に答申いたします。

| 案 | 用 途 | 動力 | 水中速力 | 航続距離 | 水上速力 | 航続距離 |

| 第一案 | 戦術用 | 電池のみ | 30kt/ | 60km | 25kt/ | 50km |

| 第二案 | 両 用 | ディーゼルのみ | 30kt | 926km | 25kt | 556km |

| 第三案 | 戦略用 | 電池・ディーゼル併用 | 20kt | 30km | 15kt | 278km |

岸本大佐は 昭和8(1933)年、軍令部総長の伏見宮大将に「小型特殊潜航艇」の兵器採用を直訴しました。

たかが艦政本部の課長が「直訴」と言う手段を取ったのは、総長までの過程のどこかに、「反対」があった事を示唆してくれます。

伏見総長宮は大佐の熱意に押され、「必死の兵器」でないことを幾度も念押しなさった上でご裁可。

総長宮は皇族の身にありながら行動力に満ちたお方であります。

さっそく岡田啓介海軍大臣を呼び、岸本大佐の構想を実現するように説得なさいました。

岡田海軍大臣は、最も安価な第一案を採用することにしたのでした(昭和35年11月・岸本鹿子冶「談話収録」水交会刊に拠ります)。

この結果、特殊潜航艇は「戦術目的」に限定使用されることとなります。

電脳大本営的には第二案、ディーゼル機関だけでどうやって潜航・攻撃行動をやるつもりだったのか?が気になるんですが…(笑)

ココで言う「戦術目的」とは、漸減作戦に則った「主力決戦前の潜水艦隊の攻撃」の足しにしよう!って事であります。

ロンドン海軍軍縮条約(帝国の条約脱退は昭和11=1936年)によって、潜水艦の保有は合計トン数5万2700トンに制限されていました。

この数では、敵根拠地や進撃路を哨戒するための潜水艦を分派しちゃうと、決戦海面に展開できる潜水艦は隻数が不足する、と見積もられていました。

そのため、制限外(個艦600トン未満は条約対象外)の特殊潜航艇で代役を務めさせよう、ってわけです。

ただし、特殊潜航艇単独では決戦海面(フィリピン周辺に想定)までの進出は不可能です。

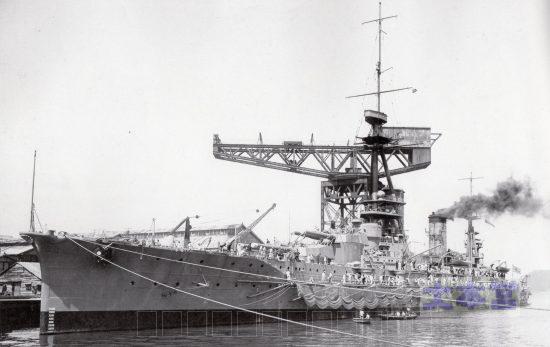

さいわい、昭和9(1934)年の計画(②計画)艦として「千歳型」水上機母艦2隻がありました(翌年計画の「日進」も)ので、コレを「特殊潜航艇母艦」に改造できるように建造することにします。

特殊潜航艇は3隻の母艦に一隻あたり12艇が搭載されて決戦海面に進出。

主力艦決戦に先立って敵主力艦隊の前程数万メートルの位置で母艦から発進し、36艇が各々2本、計72本の魚雷で攻撃。

攻撃後は現場にとどまって主力艦の決戦終了を待ち、その後母艦に収容される…という構想になったのであります。

兵器採用へ

この年の8月には「実験訓令」が発出されて、伊予灘・宿毛沖で実験が開始されます。

搭乗したのは加藤良之助少佐と原田新機関中尉。

実験は翌昭和9(1934)年12月まで続けられ、実験艇は呉工廠魚雷実験部の秘密倉庫に格納・封印されました。

昭和12(1937)年に至り、国際情勢が緊迫の度を強めると、この潜航艇計画が思い出され、「改良」が検討されるようになります(防衛研究所図書館所蔵の「大東亜戦争と日本海軍潜水艦 第二編 大東亜戦争中の潜水艦戦備 そのニ 海上特攻戦備」による)。

昭和13(1938)年、「母艦」の竣工も迫ってきましたので、ついに改良計画が実際に動き出します。

前回の「実験」の時は関係者もごく少数でしたが、今回は「実戦化」が前提で、母艦からの発進実験等もあって参画者が多数に上りました。

当時、特殊潜航艇は

「存在を知られただけで、奇襲兵器としての価値を失う」

と考えられていました。

ですから特殊潜航艇の発想の当初から、機密保持には注意が払われ、真珠湾攻撃の公式発表まで厳重に秘匿されつづけています。

実験に参加する人数が増える、という事は漏洩の危険性が増大することを意味します。

そのため、機密保持は一次実験の際とは比較にならないほど厳重になり、潜航艇自体も、「対潜爆撃標的」「A標的」「TB模型」などの秘匿名称が用いられるようになります。

実験が進んだ昭和14(1939)年7月に、この秘匿名称は「甲標的」と改定・統一されることになりました。

「甲標的」の二次試製にあたっての計画は概ね次のようなものでした。

① なるべく早期に呉工廠において2艇を試作して、有人実験を実施。

② 有人実験終了後、速やかに甲標的10艇を搭載した「千代田」を使用して甲標的発進実験を行う。

③ 諸実験の結果、甲標的が兵器に採用された場合には、なるべく速やかに甲標的48艇(母艦3隻分として定数36艇、予備12艇)を呉工廠で建造する。

④ 呉軍港付近の適地を選び、甲標的の格納・整備等に必要な基地を整備する。

⑤ 水上機母艦3隻「千代田」「千歳」「日進」に「第二状態工事」(甲標的の搭載・発進などに必要な諸施設)を実施する。

⑥以上の施策と併行し、搭乗員の養成を行う。

昭和14(1939)年7月7日付の海軍大臣訓令によって「試製甲標的」が建造されることになり、まず一艇が翌昭和15年4月に完成しました。

コレを用いて無人実験、次いで有人実験が実施されました。

搭乗員は関戸好密大尉と堀俊雄機関中尉です。

この年6月には、母艦となる「千代田」の改造工事が終了、7月には千代田からの発進実験がはじまり、8月まで続けられました。

艦政本部(本部長豊田副武中将)はこの一連の実験によって甲標的の兵器としての運用に自信を持ちました。

海軍省に採用の意見を提出、昭和15年10月、制式兵器として採用が決定されることになります。

ただし、この兵器採用当時の用法は「洋上襲撃」が前提です。

つまり真珠湾等への「港湾襲撃」には性能が不足していたのが実際でした(小山貞「甲標的について回想」防衛研究所図書館所蔵)。

港湾、それも哨戒艇や防潜網などで厳重に防備されている敵根拠地に侵入するには、操艦性能が劣悪に過ぎたのです。

洋上での運用ですら疑問の声がありました。

海上が比較的平穏な場合でも、甲標的の動揺は縦横ともに激しくて、安定した航走が出来ません。

そのために潜望鏡で目標を捕捉することは困難であり、常時司令塔を海面に露出しなければならない、等の問題が指摘されています(「日本海軍潜水艦史」による)。

1回も使わずに「見直し」?

昭和15年10月には3号艇から12号艇まで、12月には13号から36号までの製造が指示されました。

また「甲標的の格納並びに整備等に必要なる基地」実現のため、音戸の瀬戸の東にあたる倉橋島の先端部、大浦崎に新基地が建設されました。

この基地は機密保持上の理由から「P基地」と呼ばれ、甲標的の製造・整備及び訓練基地として帝国の敗戦に至るまで使用されています。

「P基地」は訓練海面に近く、機密保持上の好条件を備えていました。

付近の海域は、水深数十メートルで底質は泥・砂・貝殻等であり、海底地形はほぼ平坦。

地形・水深ともに訓練中の事故が起きた際にも、被害を局限できるでしょう。

また北東側には潮の流れの速い「猫瀬戸」(水深80メートル以上・幅約1,000メートル)があり、港湾侵入・出撃帰投に不可欠な狭水道通過の訓練に適していました(海軍水路部「安芸灘西部 1/25000」に拠ります) 。

操縦訓練は基地の南東方向の、情島・斎島・安居島と亀ケ首を結んだ海面を4つに区分して行われました。

昭和15(1940)年11月15日に1期生14名に対する搭乗講習が始まり、16年4月1日から2期生32名、同年10月1日から3期生37名…と拡大しまして敗戦まで20期の講習が実施されています。

しかし、講習が盛んに行われた時期は航空機の発達も顕著な時期と重なってしまい、部内から

「実戦で作戦が想定通り実施できるのか?」

との疑問が提出されるようになります。

敵主力艦隊の前程数十カイリで、脆弱な「甲標的母艦」が甲標的を発進させられるのか?という事です。

主力艦隊の進撃方向は、当然敵も航空機による哨戒が活発に行われるでしょう。

この当時の航空母艦は主力艦隊に随伴して、艦隊にエア・カバーを提供するのが主任務と考えられていましたからね。

そこで、訓練を続ける搭乗員たちが「代案」をひねり出します。

「敵根拠地付近まで潜水艦に搭載してもらって進出、港外で発進して停泊中の敵艦を攻撃」

という構想であります。

コレは、訓練の合間の自由討議(つまり雑談)で生まれた発想と言われています。

「搭乗員自身の発想」って言う点については、電脳大本営が参考にしている文書にも複数の疑問が提示されています。

情報も少ない少尉・中尉あたりが、厳しい訓練で追いまくられながら発想でけへんやろ!なんてね。

しかし、私はそもそも「洋上での機動」にも疑問が付けられていたんだから、実際に操縦してみた若い士官(訓練生は少・中尉と下士官中心)たちが従来と違う用法を考えるのは当然、だと思っています。

実際のところ、誰がどの時点で甲標的を「港湾攻撃」に使うことを決定したのか?は不明です。

ただ、昭和16年8月に山本五十六連合艦隊司令長官が、講習員全員(下士官含む)に訓示した記録があるようです。

山本長官は、ハワイ攻撃の前には機動部隊の航空機搭乗員に対しては(幹部であっても)直接訓辞はしていませんので、

「異例の訓示」

だったと思われます。

つまり、この訓示は「真珠湾攻撃参加」が前提だったのでは?と言う推測が成り立つのです。

さらにこの年の10月4日には、山本長官から母艦「千代田」艦長の原田覚大佐に「攻撃計画」が諮問されたのですが、その回答はなんと翌日。

また、9日には真珠湾の事前偵察員が決定されています。

ね、不自然でしょ。速すぎますよね。甲標的の「真珠湾攻撃参加」は総和16年10月に入る前に決定してた、とみて間違いないですよ。

港湾襲撃へ

「港湾襲撃」に方針を改めると、具体的な計画と訓練が実施されることになります。

「P基地」では港湾進入の最大の障害は防潜網である、と考えたようです。

それで、防潜網を突破するため3つの方法が考案されることになりました。

防潜網は海面上から、海底までビッシリと張りつめられているワケではありません。海面上と海底付近にはどうしても隙間があるのです。

その海底の隙間を通過するため、甲標的の艇首にソリのような金具を装着し、艇首を海底に接触させこするように防潜網の下を通過する、コレが一つ。

海面と防潜網の上部の間隙を飛び越える方法も考えられました。

速力とメインタンク・ブローのタイミングを「上手く」行えば、潜水艇を海面からジャンプさせることはできそうです。

しかし、そのタイミングが計れない上に、潜水艇の最大の「武器」たる隠密性が…水面から出ちゃうんですからねぇ。そこら辺の漁港に忍び込むのと違いますから。

ってことで、この2つ目の「ジャンプ案」はかなり早めにボツになったようです(笑)。

3つ目は、艇首に切断装置を取り付け、艇の行き脚を力にして防潜網を切断しよう、と言うモノ。

結局、この3番目の案がメイン、1番目が補助として採用されました。

ただ、「港湾侵入」のために追加された装備はカッターや橇だけではありませんでした。

ある意味、もっと大切だったのは「操舵用空気」の増量です。

甲標的の甲型は、操舵に圧搾空気を使用していました。

長時間の行動、それも細かい操舵が要求されるであろう「港湾侵入」には大量の空気が必要となるでしょう。

そのために電池を一部降ろして、その分の空気ボンベが追加されたのです。

搭乗員と整備員は、この時点で2期生までが養成済みでした。 内訳は艇長12名・艇付20名・整備員等13名の計45名です。

更に3期生が講習中だったのですが、養成済みといっても「基本訓練を終えた」程度が実際で、たとえ1期生であっても高練度が要求される「港湾侵入」に必要な技量はなかったと思われます。

初陣は準備不足だった

甲標的は大東亜戦争の開戦と同時に実戦に投入されます。

真珠湾、シドニー、ディエゴ・スアレス…

この時点では当然のように「攻撃兵器」としての運用であります。

まず、もっとも有名である「真珠湾」での部隊編成から

特別攻撃隊(指揮官;第3潜水隊司令 佐々木半九大佐)

| 潜水艦 | 甲標的 | ||

| 艦 名 | 艦 長 | 艇 長 | 艇 付 |

| 伊 16 | 山田 薫 中佐 | 横山正治 中尉 | 上田 定 二曹 |

| 伊 18 | 大谷清教 中佐 | 古野繁美 中尉 | 横山薫範 一曹 |

| 伊 20 | 山田 隆 中佐 | 広尾 彰 少尉 | 片山義雄 二曹 |

| 伊 22 | 揚田清猪 中佐 | 岩佐直治 大尉 | 佐々木直吉 一曹 |

| 伊 24 | 花房博志 中佐 | 酒巻和男 少尉 | 稲垣 清 二曹 |

初陣では、甲標的は「先遣部隊」隷下の特別攻撃隊として出撃しました。

母潜の改造、訓練ともに「開戦準備」のあわただしい中で実施されたと思われ、十分な準備が実施できないままだった可能性が高いと思います。

先にみたように、「決定」はソコソコに早かったものの、僅か2ヶ月では、世界はともかく帝国海軍では誰もやったことの無い攻撃を準備して訓練するのは難しいことでしょう。

5艇の「甲標的」がどのように戦ってくれたのか?作戦・行動状況は、全艇未帰還のため不明です。

しかし米軍の戦闘記録から推察することは出来ます。

湾内で一隻、湾口でも一隻の甲標的が「魚雷攻撃」を実施したことは、交戦した米艦によって確認されています(命中魚雷ナシ)。

後に発見された3隻の甲標的は、いずれも魚雷を発射していませんでしたから、真珠湾の甲標的は「戦果を挙げていない」と判定せざるを得ません。

戦果はありませんでしたが、電脳大本営は声を大にして言っておきます。思いっきり叫んでもよろしい。

明治37(1904)年に、5隻の小さな「ホランド型」潜水艇を輸入したことに始まる「大日本帝国海軍潜水艦」部隊。

誕生以来「第6潜水艇」の佐久間艇長など、多くの犠牲者を出しながら成長してきた帝国潜水艦部隊にとって、ハワイでの甲標的の戦闘こそ「初めての実戦」でした。

正真正銘の「初陣」だったのです。

おそらく岩佐艇の魚雷が「日本の潜水艦が始めて実戦で発射した魚雷」なのです。

大東亜戦争最初の戦闘は、空襲より1時間以上前になされた

「甲標的に対する米駆逐艦の攻撃」であり、大東亜戦争最初の戦死者はこの艇の岩佐直治大尉と佐々木直吉一曹ではないかと思われます。

「甲標的」は大日本帝国海軍の「先駆け」としての役割を立派に果したのです。

ちゃんとやってた「戦訓を汲む」

とはいえ、何重にも「必死の兵器ではない」と念押しされたのに、5艇ともに未帰還。

その上戦果もおぼつかない、となれば喜んでも居られません。

何故失敗してしまったか?その原因を見つけて、一つずつ潰していくことが必要であり、これこそが電脳大本営のいつも申し上げる「戦訓を汲む」という事であります。

ついでに申し上げれば、わたしが「大東亜戦争は日本の勝ち」などの蒙論・暴論・アフォ議論や陰毛論陰謀論を毛嫌いするのは、そんなモノで満足すると、戦訓が汲めなくなっちゃうからです。

さて、「甲標的の攻撃」が不調だった原因。

コレはちゃんと海軍内部で検討されていました(次回の攻撃から修正されていますから)。

主な原因としては「性能上の欠陥」「魚雷の不良」「ジャイロ等装備の故障」「搭乗員の練度」等が検討されました。

もともと甲標的は、広い洋上で短時間の作戦を行うために造られたため、運動性能が悪くて航続力も不十分でした。

港湾襲撃用に若干の行動時間の延伸を図った(高圧空気ボンベ増設など)のですが、性能上の基本的欠陥は改善されないままでした。

ジャイロコンパスの信頼性も不十分でした。

ジャイロ故障のまま発進した酒巻艇は、真珠湾入口浮標付近で座礁してしまい、露出したところを米艦に発見砲撃されています。

ジャイロが故障していなくても、特眼鏡(潜望鏡)を時々上げて、間欠的な観測で補完して航海することは難しかったと思われます。

甲標的の艇内には海図台すらなく、海図は艇長が手元に折り畳んで持っていたと考えられるのです。

こんな態勢で、視野の限られた特眼鏡から陸上を観察し、手元の海図と見比べつつ、変針点を確認する…

技量十分とは言えない(港湾侵入訓練はそんなにやってませんから)彼らにはそれだけで精一杯手一杯だったでしょう。

考えられる性能の欠陥はそれだけではありません。

甲標的は小回りが効かない上に、後進が出来ませんでした。

狭い水道を通って港湾に侵入するためには、大角度の変針が付き物になります。

小回りできず後進も出来ないとなると、絶妙のタイミングを捕えないと水路を通過できず、やり直しも効きません。

岩佐艇が予定外の北水道に直接進入してしまったのは、このあたりの事情に拠りましょう。

この当時の帝国海軍には判らなかったでしょうが、アメリカ海軍は酒巻艇から海図を回収しています。

その海図を見ますと、大角度の変針が多いうえに、新針路距離(舵をとってから、その舵の効力で曲がり始めるまでの距離)を見越した転舵点計画が記入されていないそうです。

コレは搭乗員たちが「船乗り」として致命的な経験不足だったことを示唆しています。

なお5名の艇長のうちで、事前に「夜間狭水道航行訓練」を経験しているのは、岩佐大尉(もっとも最も練度の高かった、とされています)だけで、それもわずか1回。

「洋上襲撃」が前提なんですから、港湾侵入訓練が不充分だったのは当然でしょう。

また、小型で前後方向に長い「甲標的」は安定したツリムを保持することが難しいだろうと考えられます。

その「甲標的」が艇首の魚雷を高圧空気で発射すると、発

射管内の魚雷は空気と入れ替わることになります。

発射の瞬間に艇首は軽くなり、水上に持ち上がっちゃいます。その直後に発射管に海水が流入、急激に重くなった艇首を水中に突っ込むことになりますな。

「甲標的」の雷撃は撃つだけで命がけだったと思われるのです。

つまり艇の性能も搭乗員の練度も、狭隘かつ警戒厳重な真珠湾に進入して、停泊している艦を攻撃するためには不足だったのです。

真珠湾で甲標的に戦果がなかったのは「止む得ない結果」であったのです。

しかし、帝国海軍と潜水艦隊と甲標的部隊は戦訓を良く研究し、次に活かすのであります。

-550x367.jpg)

-1-300x200.jpg?v=1622201844)