甲標的戦記3~生還~

シドニーとディエゴ・スアレスに対する攻撃で、ついに戦果を挙げた「甲標的」

しかし、搭乗員と関係者の努力も空しく、生還者はいませんでした。

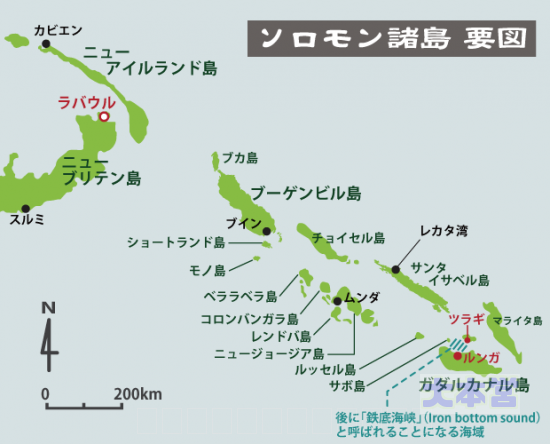

戦勢傾く

昭和17(1942)年8月7日の午前4時であります。

アレクサンダー・ヴァンデグリフト少将に率いられたアメリカ海兵隊第1海兵師団10900名が、ガダルカナル島テナル川東岸付近に上陸を開始しました。

同時にツラギ島にも4個大隊の1500名が上陸。

連合軍の反撃が始まったのです。

ガダルカナル島そのものの攻防、その後のソロモン海を巡る激闘で大日本帝国は大きく戦力を損耗していくのであります。

帝国軍の大根拠地ラバウルからガダルカナルはあまりに遠く、制空権の取れないシーレーンは、世界有数を誇った大日本帝国の貨物船団の墓場と化してしまいました。

輸送船の代わりに駆逐艦や潜水艦を投入しても、かえって損耗が増えるばかり。

大東亜戦争の様相は、ココで大きく変貌してしまったのです。

ではありますが、甲標的にとってはそれは未だ「先の話」。

アメリカ軍のガダルカナル上陸を受け、甲標的も敵の増援を阻止するため「泊地攻撃」に使われるようになります。

いままで敵の根拠地に侵入して、出来るだけ大きな軍艦を狙っていたのですが、一転「泊地の輸送船」を狙う事になったのです。

泊地と言いますのは、フネが安全に(自然の脅威から、って意味ですからね)停泊できるトコって意味。

根拠地・軍港みたいに防備が厳重なわけではありません。しかし、甲標的が使われるのが「攻撃的な用兵」であることには変りありません。

目標近くまで、母潜水艦に搭載されて進出する方式も変化はありませんでした。

甲標的の自力では航続力が大きく不足して、作戦海面まで進出できなかったからなんですが。

結局母潜となった優秀潜水艦の行動を制約してしまい、それでなくても不足気味の大日本帝国海軍の潜水艦に、非効率な戦いを強いる結果になってしまいました。

ついに生還者が

甲標的部隊は相変わらず第八潜水戦隊の隷下にあったのですが、「丙潜水部隊」と呼ばれることになり、ガダルカナル島に対する敵の増援阻止任務に従事することになりました。

丙潜水部隊のうち、第一潜水隊(一潜隊=イ-16・イ-20)にイ -24を加えて「ルンガ攻撃隊」が指名され、

「特型格納筒(甲標的のさらなる秘匿名称)ヲ以テスル『ルンガ』泊地敵増援部隊攻撃」

を命じられたのです。

なお、甲標的母船「千代田」は

「『トラック』ニ在リテ特型格納筒訓練整備並ニ『ルンガ』攻撃隊支援」

を任務とすることとなっています。

この作戦の準備として昭和17(1942)年10月29日からあらたな訓練が実施されています。

この内容をみると第二次攻撃(シドニー/ディエゴ・スアレス)の戦訓を考慮していることが判ります。

① 長時間耐久訓練

② 隠密露頂訓練

③ 全射線(97式魚雷×2)発射教練

④ 停泊艦襲撃教練

⑤ 通信訓練

このような訓練を経た、昭和17年11月7日。

母潜イ-20に搭載された甲標的第11号がガダルカナル島に忍び寄ったのです。

第11号、って言うのは兵器採用されてから、製造順に付された番号だと思われます。

11号ですから、当初「甲標的母艦」3隻に搭載するつもりで作った48艇(各艦12艇+予備12艇)のうちの「極初期製造艇」ですね。

艇長は國廣信治中尉・艇付が井上五郎上等兵曹のペア。

11月7日・午前1時30分、ガダルカナル島マルボボ沖で母潜(イ-20)から甲標的に搭乗。

1時45分、母潜は深度15メートルとして異状(異常のことでしょう)の有無を確認。

その後、コンパス整合(母潜とコンパスの指示などを照らし合わせ、誤差・故障の無いことを確認すること)・艦位確認の後発進する。針路090度(東)とし、深度30メートル・速力10ノットにてルンガ沖へ航行する。

4時30分頃ルンガ岬を視認。

6時45分推定位置(?)で針路180度(南)とし泊地へ接近。7時頃海岸椰子を確認すると同時に敵駆逐艦を発見。

艇長は攻撃準備を命ずるも、輸送船攻撃を優先するために断念。

駆逐艦の艦底を通過して回避。この駆逐艦のため5分間隔の露頂(潜望鏡だけ海面に出す)が出来ないまま、陸岸へ向かう。

20分後、露頂観測を実施、同時に目標(輸送船)を発見する。

距離1200~1500メートルで一本目の魚雷(下管)を発射。

この発射で艇首が軽くなり、激しいピッチングで照準が狂う(これは想定内)。狂った照準を修正して、二本目を発射。

この際、一本目の雷跡を視認。

魚雷発射後は全没してもトリムが重くなって、最微速(3ノット)では深度保持は出来ず、145メートルまで沈下した。

(おそらく、発射管に海水が満ちて、艦全体の比重が海水よりやや重くなったのだと思われます。深度145メートルは安全深度をはるかに超えています)針路350度68(北微西)で離脱中、命中音を聴知する。

護衛艦艇による爆雷攻撃が始まり、安全潜航深度(100メートル)付近を微速(4.5ノット)で離脱を継続、9時30分頃爆雷攻撃が止む。

そのまま全没状態で推測航法(コンパス指示、速力及び経過時間から航跡を推測)によって航行、回避に成功と判断し11時露頂して位置を確認。

正午に浮上するが12時45分、飛来した敵機の攻撃を受けたため再び潜航して回避。

14時30分、砂浜に乗り上げる。注水して艇を自沈処分した後、上陸。

カミンボの基地へ移動、そこから戦闘詳報を打電。

上陸後のジャングル内移動は困難を極めたモノだったようです。

*この「初生還」の様子は山県(國廣)信治氏の

『死線を越えて ルンガ泊地攻撃』(昭和50年4月19日付「特潜会報第4号」)

を主参考に記述しております*

ついに甲標的は生還者を出したのであります。

それも輸送船一隻に魚雷命中(2227トン撃破)の戦果付きで!

昭和17年12月19日付けの「丙潜水部隊戦闘詳報第一号」などによれば、当初の計画は

「『マルボボ(ガ島日本軍占領地域)』ニ甲標的基地ヲ設置甲標的約6箇ヲ繋留シ置キ潜水艦1、2隻ヲ配シテ夜間動力補給好機ニ乗ジ敵艦船ヲ攻撃セントスル」

となっていたようですが、現地進出が困難なうえに、現地での基地整備などほぼ不可能でしたので、取りやめ。

甲標的の基地を作戦海域の近傍に維持しようとする考えは、以後の作戦で実現することになります。

ガダルカナル攻防では、けっきょく甲標的は潜水艦に搭載されて活動することになりました。

しかし「甲標的作戦」はココで画期を迎えた、って申しますか完全に生まれ変わった姿となるのであります。

泊地を襲えば

ガダルカナル島の攻防における、甲標的の活躍ぶりを順を追ってみておきましょう。年は全て昭和17年であります。

①11月7日

(甲標的艇番)第11号(母潜水艦)イ-20 生還

輸送船に魚雷1発命中(2227トン撃破)…既述

②11月11日 第30号 イ-16 生還

事故のため操縦不能となり自沈

③11月19日 第37号 イ-20 生還

横舵故障で攻撃できず

④11月23日 第12号 イ-24 未帰還

発進後消息不明

⑤11月27日 第10号 イー16 未帰還

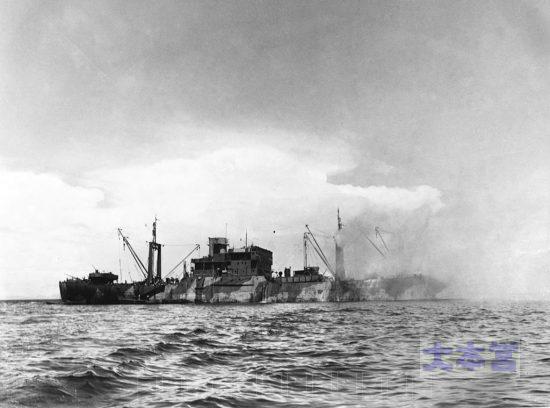

発進後消息不明(輸送船6,198トン撃破/輸送船「アルチバ」か?擱座放棄されています)

⑥12月2日 第8号 イ-20 生還

輸送船に魚雷一本命中(ただしアメリカ側記録なし)

⑦12月6日 第38号 イ-24 未帰還

発進後消息不明

(ただし、第38号はアメリカ側記録によると、第10号に撃破され着底した輸送船に魚雷を発射、命中。その後哨戒艇PC477に撃沈されています。)

⑧12月13日 第22号 イ-16 生還

駆逐艦を雷撃するも命中せず。

電脳大本営が確認できた、ガダルカナルでの甲標的の戦績は以上です。

8艇が出撃して5艇の搭乗員が生還しています。

出撃中2艇が故障して攻撃を中止しましたが、どちらの艇も搭乗員は生還。

攻撃を実施したのは5艇で、アメリカ側の記録でも成果が確認できるのは2艇にとどまります。

この数が多いか少ないか?

うーん、難しいですが、(母潜水艦の数を無視して)この十倍の出撃が可能であったとしたら如何でしょうか。

帝国の国力でも、甲標的そのものの大量製造は十分に可能(のちになりますが、蛟龍など)でしたし、この後の展開のように潜水艦に搭載せずに「守備的」に使っていたら…先走り始めましたので、元に戻します。

攻撃後は、紹介させて頂きました第11号の例のように、着岸したものの艇を処分して味方陣地に収容(って言うか自力でたどり着く)されたり、沖合で艇を処分して遠距離を泳いで生還している例もあります。

ルンガ泊地は警戒厳重な敵の根拠地ではありましたが、外洋に開放された地勢。

第一次・第二次攻撃のような港湾進入・脱出の必要がありませんでした。障害は敵の警戒艦艇だけだったのです。

このガダルカナル補給阻止作戦までは、甲標的は従前の「動力が電池のみ」の甲型でしたが、作戦海面の条件が「甲型」の性能に適合していた、というべきでしょう。

さらに、近距離(ガダルカナル島西部のカミンボ)に味方の陸上拠点があったのも、生還できた理由でしょう。

第二次攻撃までの複雑狭隘な港湾侵入作戦と比べると、要求される行動は遥かにラクで合理的な作戦でしたし、搭乗員の練度が向上していたことも大きいと思われます。

残念なことに拠点とは言ってもカミンボには、通信と人員待機の機能がジャングルの中にあるだけ、でした。しかも、カミンボは敵の制空権下…

搭乗員はせっかく生還できても、愛艇は放棄せざるを得なかったのであります。

愛艇ごと生還するには、数十カイリに過ぎないの航続力の延伸が絶対な必要とされるようになってきたのです。

構造

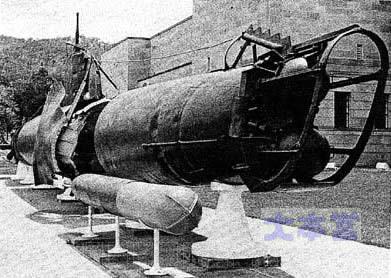

「甲標的甲型」の性能は特潜会の『嗚呼特殊潜航艇』によれば、次のとおりです。

排水量46トン・全長23.9メートル・水中速力19ノットで航続50分・水上速力6ノットで航続14 時間・魚雷発射管×2・乗員×2

その構造と少し詳しい要目をWikiを参考に見てみましょう。

全長23.9メートル・全高3.4メートル・船殻(単殻式)の最大直径1.85メートル・全没排水量46トン・喫水1.88メートル。耐圧深度100メートルです。

甲標的の船殻は前部・中央部・後部の3セクションからなっていまして、このセクションごとに分解可能で、内部の魚雷射出筒・蓄電池や発動機を整備できるようになっていました。

ハワイで調査された甲標的の分解写真からは、接合部にフランジが設けられているのが判る、とされています。

前部セクションは長さ6.406メートルで、内部には17ヶ所のフレームがあって船殻を支えています。

内部には45センチ魚雷を納めきりの射出筒×2とその発射用気蓄器×2・操舵用の気蓄器×2の他、電装並びに気蓄器の配管・バラストタンクがあります。

この前部セクションの中央付近の前よりには「前端球状隔壁」が設けられて水密になっています。

バラストタンクはこの隔壁よりおおむね前方に、また気蓄器は隔壁より後方に納められています。

射出筒はこの隔壁を貫いて、艇の中心線上に縦に並べられ、艇首から先端を一部露出させています。

操舵用気蓄器は、この射出筒の左右に一本ずつ、発射用気蓄器はさらにその下部に一本ずつ配置…といった配置。

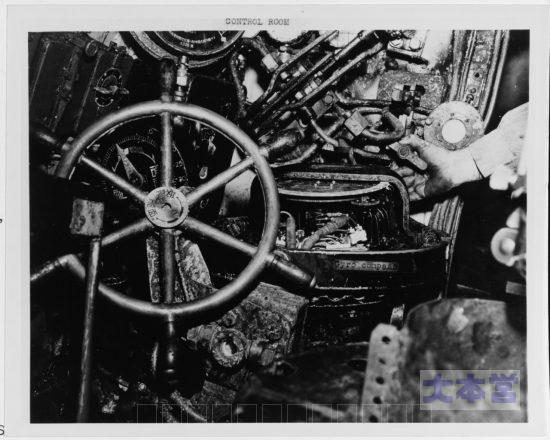

中央部セクションは全長10.407メートル、37箇所のフレーム。

内部は中央部分に司令塔と搭乗員の操縦室、その前後に蓄電池室があります。

中央部の操縦室は前方に艇付席、後席が艇長。

艇付は操舵とトリム調整を担当し、艇長は索敵と運行指揮を担当します。

操縦室最前部に無線用のマストが格納されていて、操縦室天井の手動ハンドルで昇降。

直径70センチの司令塔内部には昇降可能な「九七式特眼鏡」(潜望鏡)が備えられ、その前方に直径55センチの交通筒とハッチが配置されています。

操縦室中央部には、九七式特眼鏡を操作するための踏み台が備えられています。

右舷側には九七式特眼鏡用の昇降装置とモーター、後部に無線機・電灯などの電装品。

左舷側には後部から放電計・界磁調整器・応急タンク・九七式転輪羅針儀・縦舵輪・深度計。

操縦室と蓄電池室は隔壁で区切られていて、点検用の小判型連絡孔が開いています。

前部蓄電池室と後部蓄電池室の左右と床のラックには、合計224個の「特D型蓄電池」が収められています。

この電池室の中央部分は、部品にアクセスするための連絡通路が通じていますが、後端では幅30センチ、高さ90センチ程しかありませんでした。

後部セクションは4.471メートルの機関室と、全長2.616メートルの縦横舵部分およびスクリュープロペラ部分で、内部には15箇所のフレーム。

機関室には600馬力を出力する電動機が置かれ、動力は減速ギアと二重反転ギアを介して二重反転式のプロペラを駆動。

後部セクションの中央部船殻の天井部分には、ギアにアクセスするためのサービスホールが設けられていました。

操舵は圧搾空気によりました。

当然、縦舵と横舵があるワケですが、このうち縦舵は縦50センチ、横37センチ(台形)と舵面積が極小に過ぎました。

しかも舵をスクリュープロペラの前に配置したので舵の効きが悪く、旋回圏は450メートルもあったのです。

真珠湾攻撃後の改良で舵が改善され、舵面積を倍以上(縦50センチ・横80センチ)にし、これにより旋回圏は270メートルまで縮小し、操舵装置も順次油圧式へ更新されています。

根本的な進化

これまで真珠湾の第一次、シドニー/ディエゴスアレスの第二次攻撃やガダルカナルの補給阻止戦を見てきましたが、甲標的が一応でも戦力としてカウントされていた作戦は他にもあります。

ミッドウェーでは「攻略占領部隊」のなかに甲標的隊(関戸好蜜少佐を隊長とする6隻)が編入されていました。

この隊は「千代田」を母艦として後方部隊にありましたが、ご存知の南雲艦隊の敗北で途中から引き返し、戦闘に参加することはありませんでした。

そのうちの一部がキスカ島に進出(4隻か?隊長・乙坂昇一中尉)しています。

コレも画期となったであろう「防衛任務」だったのですが、敵の爆撃を受けて全ての艇が使用不能になり、艇員は撤収してしまいました。

このような状況のもと、呉港外の倉橋島「P基地」(甲標的専門の訓練基地)は少しずつ寂れていました。

ガダルカナルでは、ついに「戦果を挙げて生還」という兵器の本分ともいえるミッションを成し遂げたものの、艇は全て放棄。

これ以上の兵器としての発展がなければ、せっかく訓練を積んでもお国の為にはならないのでは?との疑問が持ち上がり、艇長候補たちが次々に潜水艦に転科してしまっていたのです。

そんなお先真っ暗状態の昭和17年12月、一人の機関中尉が甲標的部隊に転入科してきました。

軍令承行令などから、機関科将校は「艇長」の配置には付けませんから、将校と下士官が二人で乗り込む甲標的の実戦部隊に、機関科将校の出る幕はありません。

機関中尉はこのために自らの血で書き上げた願書を提出し、異例の「転入」を果たしたのです。

この機関中尉こそ、後に人間魚雷「回天」を案出し、自ら試験運転中に殉職した黒木博司少佐(最終)です。

黒木中尉以後は、機関科出身者にも艇長の道が開かれます。

ところが、黒木中尉が甲標的部隊に着任して見たものは、事前に想像していた戦闘部隊とは、かなり様子の違ったものでした。

艇長講習は第5期まで修了(黒木は第6期)していましたが、戦死・殉職を差し引いて「甲標的艇長」の数は30人弱。

艇長たちは相次いで通常の潜水艦などへ転出を図りつつあり、部隊には最小限の「研究要員」だけが残されることになっていたのです。

無理やりやって来た黒木は、わずか2~3人の艇長と共にP基地に残ることになってしまったのです。

しかし黒木中尉はソレで腐ったりしませんでした。

「甲標的が帰って来られないのは、航続距離が短いからだ」と考えた黒木は、甲標的に潜水艦と同じように充電用の発電機を装備しようと思いついたのです。

呉工廠関係の技術者たちは

「そんな事をすれば、とてもツリムが保てない」

と反対したのですが、黒木は機関科出身であります。

黒木は自ら設計図面を引きました。

司令塔後部で艇体を1メートル延長し、後部電池も一部を下ろす。

そのスペースに40馬力ディーゼルエンジンを積み、25kwの発電機を押し込んだ「航続距離延長型」の甲標的の試作に成功。

エンジンに空気を供給するため、昇降式吸気筒も装備されました。

これが「甲標的乙型」です(これ以前はタダの「甲標的」でしたが、これ以降は従来型を「甲型」と呼ぶようになります)。

この「新参者の成果」を見て、工廠の技術陣も真剣に取り組み、量産タイプを産みだします。ソレが「甲標的丙型」(丙型から搭乗員は3名に)。

やがて、黒木中尉は更に「回天」試作へと傾いていくのですが、ソレはまた別の機会に…

戦局はますます帝国にとって容易ならざる段階に突入し、我が方の守勢は明白になりつつありました。

そんな所に、甲標的がその面目を一新して再登場したのです。

行動力は2日以上に伸びており、「コレなら要地防衛用に使えるじゃん」との希望は日に日に高まっていきました。

「P基地」は再び活気を取り戻します。潜水艦に転出した搭乗員が復帰し、新しい搭乗員も訓練に加わってきます。

丙型の生産も軌道に乗り(甲型から通算して100艇生産)、前線への出撃が再開されるようになったのです。

再開の第1陣(5艇以上、隊長・門義視大尉)は昭和18年12月にラバウルへ進出していきます。

ルンガ泊地攻撃隊の奮闘からおよそ一年が経過していました。

次回に続きます。

-1-300x200.jpg?v=1622201844)