陸軍海上挺身戦隊の奮闘~軍神になれなかった少年兵~

大日本帝国海軍が断末魔の喘ぎとともにこの世に産み出した、悲しい「特攻兵器」の数々。コチラでも紹介しています。

今回は海軍をアテにできなくなった陸軍兵たちの、「ベニヤ板製特攻艇」での大奮闘のお話です。実際には「ベニヤ板」でも「特攻」でもありませんので念のため。

そもそもは陸軍の独自設計だった

大東亜戦争の開戦当初から、海軍は「輸送路確保」「護衛」と言う思想に乏しく、陸軍は戦うことなく損害を強いられていました。

世界初の強襲揚陸艦「神州丸」(神州丸は味方海軍に「撃沈」されたことがあります)を運用したり、輸送用の潜水艦を開発したりしていた陸軍ですから、アメリカ軍の攻勢が激しくなると「自分で反撃しよう」と考えるのは当然の成り行きではありました。

とはいえ、海軍のお株を奪うような本格的な軍艦を造るゆとりが有ろうはずもなく、「敵の上陸用船舶を沈める」という発想になります。

それなら、航洋性能はそれほど必要なく小型艇でも戦力になりそうでした。

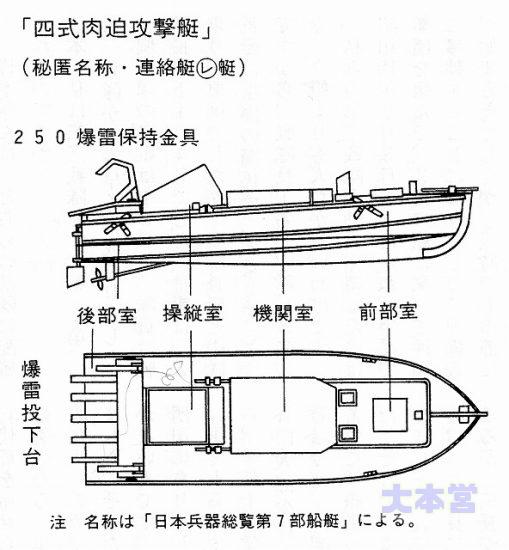

昭和19年5月、姫路市に「第十陸軍技術研究所」が設置され、6月には大本営から「爆雷が投下できる乗員1名の攻撃艇」(=四式肉薄攻撃艇)の試作命令が出されました。(Wikiに記載あり)

ところが、です。「船舶特幹第三期生の記録」によりますと昭和19年の2月には陸軍船舶兵器部長・権藤恕少将が「今月中に試作艇を造れ」と命じています(小倉要一船舶工兵少尉の記憶)。

小艇による攻撃という考えは陸軍船舶司令部・大本営陸軍部が持っていたほかに、いくつかの前線部隊の将校からの意見具申もあったように思われます。

各出先部隊でも(数が多くなければ)建造可能な規模のモーターボートですから、陸軍版「震洋」は同時発生的に研究・建造が進められたと思われます。

小倉少尉は横浜国大(当時は高等工業学校)造船工学科を卒業していただけに、権藤少将の「切り札」として造船会社を訪ねて助言を受けるなどして設計に取り掛かりました。

この助言を求める過程で陸軍技術研究所も廻っていますので、この時にお互いの腹案をすり合わせたのかもしれません。

小倉少尉は一か月も与えられなかった期限内に、鋼製の試作艇を数隻作り上げて権藤少将に披露したのですが、どれも採用されることはありませんでした。

海軍式を採用

実はWikiは「千葉県岩井海岸において海軍の震洋と比較試験を行い、採用が決定している。」として陸軍オリジナルの「四式肉薄攻撃艇」が採用された説を取っています。

しかし、これは一次史料の裏付けがありません。

「船舶特幹第三期生の記録」だってA級史料とは言い難い(当事者の記憶のみに依存しているため)のですが、これから述べます爆弾の装備位置の変遷を見ますと、私は「震洋を採用した」説を取りたいと考えています。

ともあれ海軍設計(震洋)を採用した四式肉薄攻撃艇は、秘匿名称【連絡艇】と定められ、マルレ(○の中にレ)と呼ばれることになりました。

海軍の震洋は当初から生還の可能性を全く考慮しない「特攻専用」として設計されていました。

それは爆薬を艇の前部に搭載していることで良く判ります。

敵艦に真っ向から突っ込め、っていうことですものね。

それに対して小倉少尉ら(別系統で設計された陸軍艇も)が設計した肉薄攻撃艇は、艇尾に爆雷を搭載する形式になっています。

敵艦に突っ込んでいくことは海軍式と同じでも、激突寸前に小回り性能を生かしてターンし、爆雷投下。

爆雷は投下から4秒で水中爆発するようにセッティングしてあり、「マルレ」はその4秒で爆発の影響下から脱出しようというものです。

海軍式を採用しても、陸軍の船舶技術者たちはこの爆雷装備方式にこだわり、最後までこの方式だけは譲らなかったようです。

残念なことに船舶技術者たちの「良心」は訓練課程で踏みにじられてしまうのですが…

教育部隊発足

昭和18年12月、帝国陸軍は「特別幹部候補生」制度を創設しました。

陸軍では下士官が部隊の初級幹部とされていました。

特に航空・通信などの技能を必要とする兵種では、「陸軍少年飛行兵」や「陸軍少年通信兵」といった若年のうちから軍学校の生徒として教育して軍の中核である下士官を供給していたのです。

大東亜戦争が拡大し有能な下士官が大きく不足するようになり、より短い教育期間で現役下士官を育てる制度が望まれるようになったモノです。

大量のパイロット(大半が特攻隊員とされましたが)を養成した航空、通信・技術部門と並んで船舶も短期養成の対象となり、昭和19年4月から香川県豊浜町(現・観音寺市)で教育が始まりました。

この教育部隊は「船舶特別幹部候補生隊」と呼ばれ、15~19歳の少年ばかり2000名が所属していました。

特別幹部候補生は志願者の少年たちから試験で選ばれるのですが、学歴不問・身体検査と口頭試問、それに中学3年程度の学科試験で合格できるとあって、少年たちには大人気。

それもそのはずです。

特幹になれば入隊即1等兵、その後半年経過ごとに1階級昇進。1年半で特幹を卒業すれば伍長以上の階級になれるのです。

満鉄など、当時の優良企業に就職していた少年たちも競うように「特幹」を目指したのです。

陸軍は好都合とばかりに、この少年たちを「マルレ」部隊要員としてしまった、と思われます。

船舶特別幹部候補生隊は三か月ほどで基礎訓練を終え、小豆島に移動していよいよマルレの操縦訓練が始まりました。

訓練は厳しいもので、敵艦直前でターンして、その瞬間に爆雷を投下するほかに、ターンせずそのまま突っ込む想定でも繰り返しおこなわれました。

この当時になると、冷静に効率を考えるよりも「死と引き換えに大敵を屠る」という悲壮感が、教育部隊をも支配するようになっていたのです。

実戦部隊の編成

昭和19年9月の上旬、ついに「陸軍海上挺身戦隊」の第一次編成が始まりました。主力は船舶特幹の少年たちです。

特幹の教育期間は1年半の筈だったんですがね。もちろん、少年たちから苦情は出ませんでした(出ても記録には残りませんけどね)。

全部で30の戦隊が作られました。一個戦隊は100名+の兵員で構成され、30個戦隊で総員3125名が海上挺身戦隊に所属することになりました。

各戦隊は戦隊本部(戦隊長・副官など)11名、中隊3個。中隊はそれぞれ中隊長以下31名、3個の小隊からなっており、小隊は小隊長以下9名、マルレ9隻。

1個中隊27隻のマルレを戦闘単位とし、マルレ9隻の小隊が最小行動単位です。

あれっ?マルレは一人乗りですよね。中隊に27隻なら、4人余っちゃいますけど。それと戦隊本部の戦隊長以下11名が乗るマルレは?

戦隊長や中隊長の出身を見ると、この疑問は簡単に解けてしまいます。

電脳大本営の読者の方なら、こんなヒントなしでもお判りでしょうけど。

「陸軍海上挺身戦隊」の戦隊長は陸士卒の少佐か大尉でした。副官と中隊長等は甲種幹部候補生の見習士官だったのです。

もちろん、ヒラの隊員は大半が特幹の1期生でした。

大事な陸士卒はもちろん、みっちり教育した甲種幹部候補生などは特攻させられないのです。

それでも、中隊長や戦隊長クラスには部下の少年たちを思い、人望を得ていた人たちもいたと思われます。

そうでなければ、これから紹介申し上げる「大戦果」など、あろうはずもないからです。

フィリピンへ、沖縄へ

「陸軍海上挺身戦隊」の第一次編成が行われる2か月前、東條英機総理兼陸相兼参謀総長が呼号した「絶対国防圏」の、最重要ともいえるサイパン島があっさり陥落していました。

先帝陛下に対し奉り「サイパンは必ず確保できます」などと、根拠もない奏上をしていた東條英機総理兼陸相兼参謀総長は辞職のやむなきに至っていたのです。

ただし、これは東條首相に対して正確な戦況が上げられていたのか?と言う疑問があって、東條の責任ばかりを追及することは出来ませんけどね。

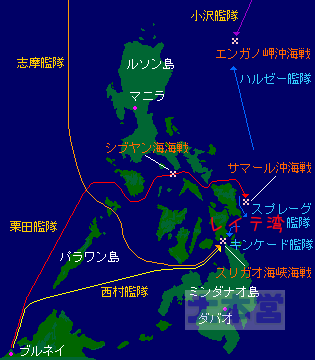

東條の後をおそった小磯国昭内閣はフィリピン・沖縄・台湾を中心に最後の戦力を注ぎ込む、乾坤一擲の決戦「捷号作戦」を決定します。

陸軍海上挺身戦隊も捷号作戦の決戦戦力として配備されます。

フィリピンへは16個、沖縄へ9個、台湾へ6個と、防衛の重要度に応じて配備が決定されました。

フィリピンへ配置されたのは、第5から第20までの各戦隊でした。

戦隊ではそれぞれ出陣に先立って受領式が執り行われ、隊員一人一人に真新しい(ベニヤ板製ですが)マルレが与えられました。

少年隊員たちはそれぞれの専用艇に乗り込むと、自分で操縦して沖合に停泊する輸送船まで行き、クレーンで釣り上げられて収容してもらいます。

行先は隊員たちには伏せられていたようです。

「どこに行っても同じだ、敵に体当たりして散るだけだ。」

と少年たちが本心から思っていたか?電脳大本営ごときには判断する術がありません(涙)

残念なことに「陸軍海上挺身戦隊」の少年隊員たちは、特にフィリピン配備の隊員たちは無事に配備地までたどり着けませんでした。

この当時、すでに南シナ海の制海権は大日本帝国海軍の手を離れてしまっていたのです。

逆に言えば、この上フィリピンを失えば、インドシナの石油に頼る大日本帝国は滅亡以外の道をたどることは出来ません。

大日本帝国の輿望を担った16個の「陸軍海上挺身戦隊」は内海を出港後、門司・上海・台湾の高雄までは何とかたどり着くのですが、その先のバシー海峡が問題でした。

米軍はここに航空機と潜水艦で網を張り巡らせていたのです。

輸送船に分乗した陸軍海上挺身戦隊の各戦隊は、次々にフネを沈められ、隊員は救助されてもマルレは喪失。

配備された16個の海上挺身戦隊のうち、戦力を喪失することなくフィリピンに到着できたのは第12(戦隊長;高橋功大尉)・第15(小串修大尉)・第16(月井禎吉大尉)の各戦隊だけだったのです。

防衛体制、戦う前に崩壊

このうち第12戦隊はリンガエン湾を防衛担当として、同湾東岸の都市サンフェルナンドに上陸。大東亜戦争に興味のある方にとっては血が沸いてくる地名ですよね。

一部部隊はマニラ湾に入って、陸路サンフェルナンドに向かっています。マルレを陸送したのか、別途海上輸送したのかは調べが付きません。

戦隊本部も含めて、第12戦隊の全部隊が11月中旬にはサンフェルナンドに集結。12月に入るとマルレの修理や食事・治療などを担当する基地大隊も合流して「戦闘態勢」が整いました。

これより先、10月中旬には米軍はすでにフィリピンに上陸していました。

第12戦隊の担当のルソン島ではなく、レイテ島です。

当初の捷1号作戦では、ルソン島だけを集中防備し、この攻防戦で米軍に大損害を与えることになっていました。

レイテ島は捨て駒の予定だったのですが、「台湾沖海空戦」の誇大戦果を真に受けた大本営陸軍部と南方軍の寺内寿一総司令官は「レイテ決戦」に方針を急変更。

反対する名将・山下奉文大将を押し切って、レイテ島へ送る増援部隊は次々に米軍に沈められ、レイテ島での決戦は完敗。

山下大将は質量ともに予定の半分しかない戦力で、ルソン島防衛戦闘を敢行することになってしまいます。

その上、山下大将は部下に恵まれませんでした。

マニラ放棄など、戦術を駆使して大日本帝国の敗戦まで粘り抜くのですが、海軍陸戦部隊だけでなく、陸軍にも卑怯者がいて、米軍に脅威を与えるような損害を強いることは出来なかったのです。

そんな劣勢の大日本帝国陸軍で、一瞬ではありますが光芒を放って散った部隊がありました。

もちろん、マルレ12戦隊、いや「陸軍海上挺身戦隊第12戦隊」であります。

出撃

大本営陸軍部は、米軍のルソン島への上陸地点を南部に想定していました。

したがって海上挺身戦隊も南部を中心に配備したものです。

無傷で到着できなかった戦隊も、事前集積したり別途輸送したマルレを配当されて戦力を回復し、米軍を待ち構えていました。

しかし、米軍は第12戦隊の待つリンガエン湾へとやってきたのです。

昭和20年1月6日、米軍の大艦隊はリンガエン湾に侵入して盛大な艦砲射撃を開始しました。大量の航空機による空爆も始まり、第12戦隊の隊員たちは一次湾岸から退避せざるを得ませんでした。

しかし、海岸の洞窟などに隠蔽したマルレに被害はありませんでした。

1月8日夜、米艦隊の艦砲射撃が止むと、大量の照明弾が上がります。「上陸」の合図でした。

総員19万人におよぶ大軍と、大日本帝国陸軍が想像もできない充実装備と有り余る弾薬の揚陸が始まったのです。

戦隊長の高橋功大尉以下、無事だった90名あまりの第12戦隊の隊員たちは40~70隻のマルレに分乗して、勇躍出撃しました。

少年隊員たちは恩賜の日本酒で乾杯し、ひとり一人高橋戦隊長と抱擁を交わし、決然たる面持ちでマルレに分乗していきます。

厳重に秘匿していたとはいえ、米軍の艦砲射撃と爆撃にマルレも損耗していたので、一隻に2から3人が乗り込んでの出撃となったモノです。

殊勲

この第12戦隊の攻撃の戦闘詳報は残っていません。

大東亜戦争を生き延びた隊員は、進撃途上でエンジンが故障し、漂流してゲリラに捕らえられた2名の隊員だけなのです。

しかし、陸軍海上挺身戦隊第12戦隊の攻撃は決して「特攻」ではありませんでした。

真っ向から敵艦に突っ込んだ艇もありますが、訓練通りに激突寸前でターンして爆雷を投下、無事に(その場は、ですが)避退した艇も多数あったのです。

戦闘詳報が残っていないのに、このようにはっきり言えるのはイギリス人戦史家のリチャード・オニール氏の研究によります(特攻に関する研究ですが)。

この研究によれば、1月9日午前3時20分に警戒中の駆逐艦フィリップのレーダーにマルレの集団が探知されました。

近距離でしたが、監視員は闇夜のために視認できず、照明弾を打ち上げます。これではっきりと視認されたマルレが速度を上げたようでした。

3時53分、戦艦コロラドがLST(戦車揚陸艦)-925からの救援要請を受信。LST-1028は体当たりされて機関室浸水。

マルレの攻撃は夜の明ける午前5時まで続き、アメリカ上陸艦隊は大きな損害を被ってしまいました。

沈没:LST-925、LST-1028、LCI(上陸用舟艇)-974、LCI-365

大破:兵員輸送艦ウォーホーク、LST-610

小破:駆逐艦ロビンソン、兵員輸送艦7隻

なお、日本側は「20乃至30隻を撃沈」としています。これは海岸から状況を見ていた陸兵による報告と思われます。

多く見積もっても70隻に満たない、ベニヤ板で作った低性能のモーターボートに乗った、ろくな訓練も(それも海軍でなく陸軍)受けていない19歳以下の少年兵たちが、これだけの戦いができたのです。

私には「あっぱれ」というしかありません。誰もが殊勲と評価するのではないでしょうか。

しかし、大本営はこれを認めませんでした。

少なくとも、マスコミに対する発表はありませんでしたし、戦死した隊員たちに(特攻隊員に対するような)2階級特進もさせませんでした。

戦果そのものは、大本営でも把握していたのにも関わらず、です。

これ以後、アメリカ軍は海上特攻に対する警戒を強め、陸軍海上挺身戦隊が活躍する余地は無くなってしまいました。

残された他の戦隊は出撃の機会すらなく、フィリピン防衛の陸兵として悪戦苦闘を続けたのであります。