甲標的戦記4~防衛~

初めて生還者を出したものの、艇の方は使い捨てになってしまい、低調になった「甲標的」によるガダルカナル増援阻止。

「丙型」の登場で、風向きが変わりました。

防衛用途に

ガダルカナル奪回に失敗、ソロモン海での反攻阻止もならず、大日本帝国は守勢一方に回ります。

丙型が登場した「甲標的」も、防御兵器として使用されるようになっていきます。

甲標的を基地防禦に使う、って構想は昭和17(1942)年6月頃からあったようですが、甲標的甲型の能力ではとても実用的とは言い難い状態でありました。

「甲標的戦記3」で紹介しましたように、呉海軍工廠の技術者たちは甲型の性能強化には否定的でした。

その状況は黒木博司機関中尉の登場で、一瞬にして変化いたします。

黒木中尉はP基地にあった53艇のうちの1艇を自分で設計して改造、「乙型」として昭和18年7月に完成。

その結果を見た、海軍工廠の技術者たちも意見を改めて量産化に協力。

操縦室内の改造などを加えて、「甲標的丙型」が作られることになったのです。

この進化で甲標的は「局地防御用」としての有用性が認められる性能が得られたのです。

他方では潜水艦を母潜として使うことの非効率も指摘され続けていましたので、基地からの独立した作戦へ移行していったのは、ある意味で自然の流れだったのかも知れません。

昭和19年6月、帝国海軍の輿望を担った「小沢機動艦隊」はマリアナ沖海戦で完敗(航空戦をご存知無い小沢治三郎さんにやらせることが、そもそもの間違いなんですが)、7月9日にはサイパン島も失陥。

その一週間後に参謀本部は爾後の戦争指導方針として「決戦重点二本立案」を採用します。

コレは

「昭和19年後期に国力戦力の徹底的重点(七〜八割)を構成して主敵米の進攻に対し決戦的努力を傾倒し、一部(二〜三割)をもって長期戦的努力を強化」

って事らしいのですが、この方針がこれ以降の「一撃講和構想」に繋がっていきます(ような気がする)。

この方針を基に作られたのが、陸海軍共同の防衛計画「捷号作戦」であります。

捷号作戦は捷1号~捷4号まで、地域別に分けられていましたが、「1号」は敵がフィリピンへ来寇した場合を想定したモノでした。

フィリピンが敵手に落ちることは、帝国本土と南方資源地帯との連絡が遮断されることを意味する、と考えられましたので、戦争継続の能力喪失と同義。

つまりは最重要防衛地帯ってワケでありますね。

丙型となった甲標的も、フィリピン防衛のために投入されるのでありました。

具体的には昭和19年8月から10月にかけ、ダバオに2艇、サンボアンガにも2艇、セブ6艇が配属されています。

もちろん、アメリカ軍のフィリピン進攻に備えた「防衛」のための兵力として、であります。

10月20日にアメリカ軍がレイテ湾に上陸すると、サンボアンガの甲標的はセブに移動。

ダバオを除く甲標的8隻はセブに集中配備され、第三三特別根拠地隊司令官の指揮下に入ることになりました。

この司令官が私に言わせると「甲標的活躍のツボ」となるのであります。

司令官は原田覚少将。原田少将は水雷学校出の潜水艦乗りで、潜水艦長を経て第8潜水戦隊司令の経験がありました。

しかも、甲標的草創期には母艦「千代田」の艦長として訓練に貢献。

甲標的が、漸減作戦用の兵器から敵の要港に侵入する兵器に変わっていくときにも、大きな役割を果たしていました。

性能・作戦・支援体制のバランス

つまり、大日本帝国がずいぶんと押し込まれて、苦しい状況で戦ったフィリピン戦でしたが、甲標的部隊にとっては初めてと言って良いほどの

「善き理解者に率いられた戦い」

となったのです。

甲標的として、初めて「母艦搭載」に頼らず「防衛戦」を展開。しかも目標が「航行中の艦船」というのも初めて。

初めて尽くしが却って幸いしたのか?

甲標的にとってフィリピンは、初めて性能・作戦・支援のバランスがちゃんと取れた戦域となり、初めて「繰り返し出撃」が出来た戦場となったのです。

まずはその性能から(1965年船舶技術協会刊の庭田三述『建艦秘話』に拠ります)

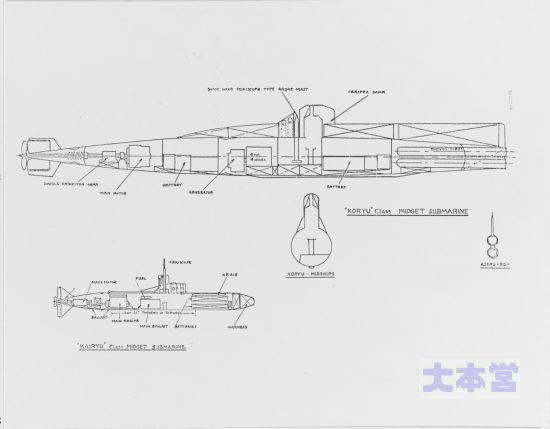

甲標的丙型

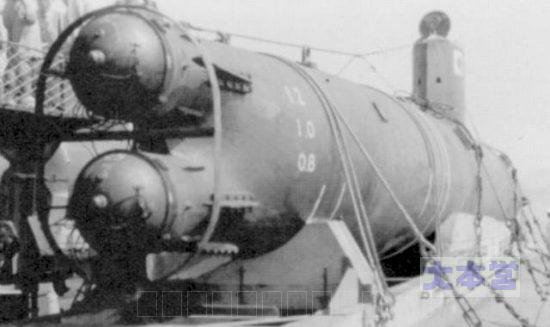

全長24.9 メートル・直径1.8 メートル・重量50トン(予備浮力2.5トン)

45センチ発射管×2(二式魚雷×2本)

潜望鏡3メートル×1・ 発電用ディーゼル40馬力×1・電動機600馬力×1・電池特D型×232個軸馬力水上30馬力、水中600馬力・速力水上6.5ノット・水中18.5ノット

航続力水上6ノットで300カイリ・水中18.5ノットで0.9時間、 4ノットで30時間・安全深度100メートル乗員3名・連続行動日数3日

原田第三三根拠地隊司令官は甲標的の作戦展開について、次のように定めます。

「セブ島に主基地を置いて後方支援態勢を確立、作戦海面はシキホール島・ミンダナオ島・ネグロス島に囲まれた比較的穏やかな海面とし、前進基地をネグロス島南のズマゲテに設営。」

運用についても隊員と艇の健康状態に十分配慮したモノでした。

すなわち、セブで整備完了した「甲標的」はズマゲテに進出して、待機。

スリガオ海峡監視所が敵船団通過をセブの三三特根に報告、三三特根はズマゲテ待機中の甲標的に攻撃を指示、前記海面で襲撃…という段取りでした。

防衛研究所図書館所蔵の「セブ甲標的隊作戦記録」によれば、作戦状況は次のとおりとなります。

ただし、戦果判定などアメリカ側の記録による確認はほとんど照合できないモノが多くなっています。

昭和19年

12月8日 オルモック 大型駆逐艦1隻 撃沈

12月18日 シキホール 輸送船2隻 撃沈(不確実)

昭和20年

1月3日 ミンダナオ 大型駆逐艦1隻、輸送船2隻撃沈(敵同士衝突)

1月5日 ミンダナオ 駆逐艦、輸送船、不明各1隻撃沈

1月25日 ミンダナオ 輸送船3隻、水上機母艦1隻撃沈

2月13日 ミンダナオ 大型駆逐艦1隻撃沈

2月21日 ミンダナオ 大型巡洋艦1隻撃沈

3月17日 ミンダナオ 輸送船2隻撃沈

3月21日 ミンダナオ 輸送船1隻撃沈(不確実)

3月23日 ミンダナオ 輸送船1隻撃沈

3月26日 艇と陸上施設を破壊して陸上戦闘に移行。

不正確な数字ではありますが、僅か8艇の特殊潜航艇の「繰り返し出撃」での戦果としては、十分に合格点ではないでしょうか?

ほぼ4か月で輸送船10隻、大小駆逐艦4隻、水上機母艦1隻、不明1隻。

もし、P基地にあった50艇余りの甲型が全部丙型で、フィリピンに進出していたら?

単純に6倍ほどの戦果が上がっただろう…てのは甘すぎでしょうかね。

60隻もの輸送船が沈むと、物量を誇るアメリカ軍も少し苦しむんじゃないかと思うんですがねぇ。

活躍の理由は

甲標的はついに「防御兵器」として役に立つことを実証しました。

第一次攻撃・第二次攻撃やガダルカナルの泊地攻撃では成し得なかった反復攻撃が可能になったのは、甲標的自身が丙型に進化した事だけが理由ではありません。

① 原田司令官が現地で実施した訓練が的確であり、搭乗員の練度が大きく向上していました。

② ズマゲテの陸軍部隊指揮官である長尾居家伶大佐は、海軍兵学校で銃剣術の指導をしていた時期がありました。

すなわち、多くの海軍将校と「顔見知り」だったのです。

人事交流の無い陸海軍ですが、顔見知りが居れば、「出来るだけ」以上の協力をしようって気持ちになるモノ。

ズマゲテ待機中の搭乗員への支援体制はバッチリで、繰り返し出撃のための休養は十分取れたと思われます。

③ トラック等へ進出しようとした際、貨物船によって甲標的を曳航したのですが失敗。この教訓から専用の輸送艦に塔載し、現地へ安全に進出できました。

少ないとは言え、8艇を集中運用したことは、成功の一つの鍵となったと思われます。

④ セブ~ズマゲテの往復は、発見されないように夜間航行で行い、待機中は昼間沈座して秘匿に努めました。

⑤ 前進基地(ズマゲテ)への往復海面及び攻撃海面、どちらも「内海」で比較的穏やか。

極小型の「甲標的」の行動に支障がありませんでした。

また、前進基地から攻撃海面までの距離も近く、搭乗員の負担は軽くて済みました。

⑥ 搭乗員だけでなく、整備員の練度も高いモノでした。

特に、島良光大尉が高練度の整備員と、整備器材を伴って着任してからは、一気に充実したと言われています。

…といった、甲標的部隊にとって好都合な条件が重なって、初めて得られた「大戦果」であったと思います。

ただ、この好条件は偶然でもたらされたモノではありません。

フィリピンでの甲標的の作戦は、指揮官に人を得たことが最も大きく、そのために指揮通信体制・乗員の練度と疲労管理・支援基地と前進基地の整備などなど、敗勢が色濃くなっていく当時としては「理想的な体制」を採ることができました。

また、8艇という兵力は大東亜戦争の全期間を通じても、最大規模の兵力集中でした(これが悲しいんですけど)。

もちろん数十艇、いや百艇のオーダーでないと、とても物量のアメリカ軍には一矢すら報えないのかも知れません。

それでも、当時としては「最善の条件」を実現したことは、大日本帝国海軍の誇るべき実績でしょう。

珍しく海軍を褒めちゃったけど、儂は褒めるべきは褒める主義ですから。

ただし、甲標的を一生懸命に戦力化したのは「海軍主流」や「海軍首脳部」じゃねえからな。

蛟龍登場

フィリピンで甲標的丙型が活躍する一方で、産みの親の黒木博司機関中尉は、さらなる高みを目指していました。

黒木は「甲標的母艦」が撃沈されたり、小型空母に改造されて使えなくなったことを憂い、丙型をさらに大型化して行動力を大きく引き上げることを考えたのです。

って言っても、黒木中尉の関心はどっちかって言うと「回天」の方に移っちゃうんですけどね。

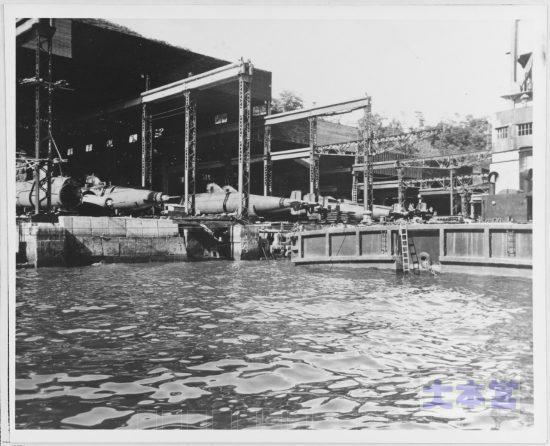

それでも「甲標的大型化プロジェクト」はP基地において、工廠関係者の努力が続けられました。

丙型に続くこの艇は、当初「丁型」と呼称されて昭和19年に開発開始。

母艦による戦場進出を考えないため、かねて問題だった行動力を大きく伸ばす必要があり、艇体は思い切って大型化されることに。

| 甲型 | 丙型 | 丁型 | |

|---|---|---|---|

| 全長 | 23.9m | 24.9m | 26.25m |

| 全幅 | 1.85m | 1.88m | 2.04m |

| 深さ | 3.4m | 3.43m | 3.81m |

| 排水量(全没) | 50.0t | 59.3t | |

| 耐圧深度 | 100m | 100m | 100m |

| 水上最大速度 | 19.0kt | 6㏏ | 8kt |

| 水中最大速度 | 18kt(16kt説あり) | ||

| 水上航続距離 | 500海里(6kt) | 1000海里(8kt) | |

| 水中航続距離 | 84海里(6kt) | 84海里(6kt) | 10.6海里(16kt) |

| 連続行動日数 | 3日 | 5日 |

ktは「ノット」ですよ。

大きくなったんで、乗員も増えて5名になりました。

航続距離1000カイリって言ったら、2000キロ弱(1850キロ)あるワケですから、コレは大きい。日本列島北から南へ行けますからね。

フィリピンの戦訓に照らせば、この「丁型」を十分な訓練を積んだクルーが乗りこなし、波静かな内海で輸送船を重点的に狙えば、かなりの戦果が期待できそうです。

なにしろ、乗員5名で5日間もの連続待ち受け(携帯の話じゃ無いからな)が可能ってのは効くでしょう。

通信専門の水兵さんも搭乗しますんで、トラ連送をキラ連送に間違える心配もなさそうです。

もちろん、基地との通信は夜間に限られるでしょうが(昼間は沈底)、敵の大まかな動向を正確に聞けるのは襲撃計画に効果絶大。

ただし、搭乗員の就寝スペースなどは全く考慮されていませんでしたので、電池の上にベニヤ板を置き、その上で横になるのが「休息」だったようです。

実際のところ「連続待ち受け」は3日が限度、って説もありますね。

電脳大本営的には、トイレがありませんから、3日も無理じゃねえかな?と思いますね。

まあ「前の方へ行って出してた」って搭乗員の方の証言もあるんですが、小ならともかく、大はねェ。

帝国海軍の勇士と言えども、出るときゃ出ますし、出たモン放置しとけば、臭い事この上なし。密閉空間ですから。

この大型化した甲標的は「乗組員も増加し、航続力も十分になった」として、海軍に制式兵器として採用されることになります。

それまでの「水雷兵器」(つまりは魚雷や機雷の一種)としての扱いから「準艦艇」として認知されたのです。

誕生以来、「甲標的」を担当してきた艦政本部2部(水雷)から、4部(造船)に所管換え、その時に名称も「蛟龍」というカッコ良いモノに変えて貰いました。

海軍の期待もソコソコに大きなものがあったようで、甲標的の丙型は100艇作ったところで生産中止。

本土決戦(決号作戦)用の秘密兵器の位置づけで「蛟龍」の大生産体制が取られることになります。

すなわち、呉・舞鶴・横須賀の海軍3工廠に三菱造船・播磨・日立向島・三井玉野・川崎神戸・新潟鉄工の民間造船所を加え、合計で月に80艇を生産。

のちに三菱神戸・三菱横浜も加わって昭和20年4〜6月に110艇、7〜9月430艇、10月以後に1,000艇…といった生産計画が立てられています。

この予定通りに蛟龍が生産されて、大東亜戦争も終わらなかったら、アメリカ軍の「オリンピック作戦」は海上で大きな損害を被ったんじゃないでしょうか?

コロネット阻止まで行ったんじゃないかなぁ。

ところが、ですね。生産の途中から、「回天」や「海龍」の生産が優先されることになって、蛟龍は後回しになっちゃいます。

沖縄防衛戦

フィリピンでの帝国軍の果敢な抵抗も、さすがに衰えを見せてきた昭和20年3月23日。

アメリカ海軍第58任務部隊は沖縄に対する空爆を開始します。

この日だけで、延べ2000機に及ぶ艦載機を出撃させる異次元の戦力で防衛部隊を叩き潰しにかかったのです。

一方帝国陸海軍は第32軍を中心に、「築城」を徹底して敵の侵攻を待っていました。

この沖縄にも、甲標的が配備されていました。

場所は国頭郡今帰仁村にある運天港です。

運天港には第27魚雷艇隊・震洋隊とともに「第2蛟龍隊」が配備されていたのです。

この第2蛟龍隊とは昭和19(1944)年8月に、鶴田伝大尉が指揮する「甲標的丙型」8艇が進出したモノです。

運天港は本部半島北側に位置していまして、東は屋我地島・北東は古宇利島に面した複雑な地形になっています。

東シナ海への出撃には、その両島の間の狭隘な水道を通過する必要があるんですが、一方では複雑かつ狭隘な地形と繁茂した植物の存在が、基地や甲標的などの秘匿に適していたと思われます。

運天には第27魚雷艇隊が先着していましたが、その指揮官の白石中尉と鶴田大尉とは同期で、基地設営や後方支援体制の準備は互いに協力しあって、効率的に進めることが出来たようです。

隊員は搭乗員として、准士官以上9名・下士官24名、整備員が准士官以上3名・下士官兵48名。

設営隊(山根部隊)も到着し、地元住民の協力も得て基地建設が進められました。昭和19年10月までには横付桟橋・引揚船台・発電機室・防空壕などが整備されたそうです。

しかし10月10日、アメリカ空母機の空襲を受けちゃいます。

隠蔽にあまり気を使っていなかった施設は全て破壊され、甲標的も4艇が撃沈されてしまいました。魚雷艇隊は13艇を喪失しています。

この空襲以降、主要施設は地下に移されます。亜熱帯の植物くらいじゃ、アメリカ軍の空襲は避けられなかったんですね。

昭和20年3月4日、ついに蛟龍(丁型)3艇が自力回航してきます。この増強で第二蛟龍隊の兵力は7隻になりました。

3月23日の昼に空襲をうけたのですが、甲標的と蛟龍は沈座して被害を免れます。しかし、基地施設の損害は甚大でした。

さらにその夜も空襲があり、おりから充電中の甲標的が1艇撃沈され、第二蛟龍隊はアメリカ軍の侵攻を6艇で迎えることになります。

翌24日にはアメリカ軍の艦砲射撃が始まりました。

25日、連合艦隊は「天1号作戦警戒」を発令、そのため沖縄へ進出中の甲標的3艇は大島へ回航されました。

この3艇(たった3艇だけですが)が沖縄に着いていたら…もちろん戦いの様相が逆転するなんてことは絶対ありませんが、もう少し多くの輸送船を沈めることが出来たと思います。

アメリカ軍が自軍の補給ライン保護に手を取られると…

大田少将と甲標的

「第2蛟龍隊」は当然のことですが、沖縄方面根拠地隊の指揮下にあります。

司令官(第四海上護衛隊=佐世保・鹿児島~沖縄間航路の船団護衛担当=の司令官と兼任)は太田実少将(戦死後中将に昇進)です。

そう、「沖縄県民かく戦えり」の太田少将ですよ。

涙なしでは読めない「決別電」の、ココが最後の部分なんですが、私は冒頭の

「沖縄島ニ敵攻略ヲ開始以来陸海軍方面防衛戦闘ニ専念シ県民ニ関シテハ殆ド顧ミルニ暇ナカリキ」

に、この人の「軍人としての良心」とか、「軍隊の本分をまっとう出来なかった苦衷」などを強く感じてしまいます。

第32軍にも沖縄方面根拠地隊にも、住民を守り抜く能力も時間も無かったんです。守ろうとしなかったんではありません。

お読みのこの記事は、趣旨が違いますのでこれ以上は触れませんが、沖縄において

「軍隊が住民を戦争に巻き込んで犠牲を強いた」

ってのは、パヨのデッチ上げ以外の何物でもないのです。

さて、太田少将は昭和20年3月25日、敵艦隊を認めました。

少将はすぐさま運天港に屯する、白石大尉指揮の「第27魚雷艇隊」・鶴田大尉の「第2蛟龍隊」・大下真男少尉の「第3艇隊」(「震洋」装備の特攻艇隊)に出撃を命じます。

丙型6艇は3艇ずつの第一小隊・第二小隊に分かれて行動しました。

第一小隊3艇は、出撃翌日の26日慶伊瀬島北方で敵戦艦を雷撃、爆発を確認したのですが、二艇が未帰還。

この日に、連合艦隊は「米軍の沖縄進攻企図は明白」と判断して「天1号作戦発動」を発令。

残る第2小隊は1隻を充電中に空襲で喪失したため2艇で出撃。

27日に残波岬沖で巡洋艦を撃破し、2艇ともに損害を受けなが

ら生還しました。

30日と31日にも各々1艇が出撃したのですが、故障で引き返してしまいます。

引き上げの際に1艇が座礁して喪失。

3月30日、運天港は艦載機200機以上の大空襲を受け、第27魚雷艇隊は全滅。

運天港基地は、ほぼその機能を喪失してしまいました。

アメリカ軍の大空襲後、焦土と化した運天港基地に残されたのは第2蛟龍隊の甲標的丙型2艇のみ。

4月5日、残った2艇が出撃。しかし敵の警戒が厳重で接近できません。

やむなく遠距離から魚雷を発射しましたが、成果はなし。

6日、基地の残存施設と残った2艇を破壊し、陸上戦闘に移行。

「甲標的」の沖縄戦はあっけなく終了しちゃったのであります。

沖縄での甲標的の戦果は、戦艦1隻に魚雷2本命中、巡洋艦に1本命中。

おやおや、輸送船を狙うんじゃなかったんでしょうか…

甲標的は結局活躍できなかった(´;ω;`)

沖縄戦では、甲標的の作戦は十分に行動圏内である海域で実施されました。

攻撃目標もほぼ停止か漂泊、動いててもごく低速で、無理のない作戦が実施できた筈です。

しかし、成績は芳しくありません。

それは、どうやら基地の所在が敵に知られていて、攻撃後の帰投でも敵の追尾を受けるような状況であったことが大きく影響しているようです。

空襲時には艇は付近の海中に沈座して回避することができましたが、基地は潜航するワケには行きません。

基地が機能を喪失してしまったら、甲標的の戦力発揮も困難となります。

近傍に敵の大機動部隊があると、多数の小型機が基地を襲撃してきます。小型機は大型機に比べて、精密な銃爆撃が可能です。

繁茂した植物で隠蔽したつもりでも、大量に飛んでくる小型機の目は誤魔化せなかった、ってワケですね。

もし、「本土決戦」が行われたとすると、同様に甲標的の力が発揮できない事態も考えられます。

甲標的は、今まで見てきた真珠湾、シドニー、ディエゴ・スアレス、ガダルカナル、フィリピン、沖縄の他にも局地防衛のために配備(or計画)された場所があります。

ミッドウェー作戦の際には、島を占領したあとの防衛用として、母艦「千代田」が主力部隊の殿艦として行動しています。

ミッドウェー占領はならず、呉に帰投。

ミッドウェー作戦と平行して実施されたアリューシャン作戦では、占領したキスカ島に甲標的6艇が配備されています(第51警備隊隷下の特務隊)。

水上偵察機や水上戦闘機とともに、貴重な防禦戦力として期待されたようです。

しかし濃霧や吹雪の悪条件に加えて、敵の空襲によって基地の整備がはかどらず、甲標的の運用条件は整いませんでした。

空襲・荒天によって甲標的そのものも損害を受け、ついに運用を放棄することになってしまいました。

アメリカ軍の進攻を前にして、甲標的と基地は破壊され、帝国軍はキスカを撤退したのであります。

昭和18年12月には門義視大尉が指揮する甲標的丙型5艇が、トラックからラバウルに自力進出を試みます。

残念なことに到着できたのは1艇のみ。

丙型が最初に実戦配備されたのがこのラバウルだと思われます。

現地の工作部が、この唯一到着した甲標的を限られた設備で整備し、来襲した敵艦隊への攻撃に出ましたが戦果はありませんでした。

従来、甲標的の輸送には甲標的母艦か潜水艦を使っていたのですが、これ以降は輸送手段が問題になります。

帝国海軍は護衛が大嫌いでありますので、輸送船がボカスカ沈められ、増援兵力や武器弾薬・食料すら送れない、ってのに甲標的「なんか」積んでられないんですね。

呉工廠と甲標的部隊がいろいろ検討した結果、輸送船による曳航方式が採用されます。

曳航中の甲標的は水中に潜った状態で、減速すると浮上してくる状態であまり上手くいきませんでした。

昭和19年1月、大友広四大尉指揮の2艇がハルマヘラ島に進出しましたが、味方の誤爆で1艇を喪失、他の1艇は、消息不明。

同年4月には内地からトラックへ進出を企図した丙型5艇のうち2艇を載せた輸送船が、米潜に雷撃されて喪失。

迂回航路を取った3艇だけがサイパンに到着しましたが、タイミング悪く米軍の上陸に遭遇、玉砕。

もっとも情けないことが同年8月に発生してしまいます。

丙型8艇が2つの梯団に分かれて、横須賀から父島に進出したのですが。

途中で台風に遭遇しちゃったために、各梯団とも1艇しか到着しませんでした。

このとき、隊長の篠倉修大尉は整備長とともに空路で父島に先行しており、直接の輸送指揮をとっていないのです。

その後、別枠の1艇が到着したので、父島の甲標的は3艇となりましたが、整備不充分なままで空襲に曝され、戦闘の機会のないまま敗戦となりました。

昭和20年1月、後藤修中尉指揮の2艇がマニラに向かいましたが、途中で行先を高雄に変更されます。

そのまま終戦まで高雄に在ったのですが、戦闘に参加する機会は一度もありませんでした。

同年4月、中平善司中尉指揮の2艇が奄美諸島の加計呂麻島に進出したのですが、1艇は空襲で沈没。残る1艇も戦闘に参加することなく敗戦。

いずれも、防禦戦力として期待されながら戦闘にはまったく寄与できなかったのです。

何故?

広大な洋上で敵艦を減らすために開発された甲標的。開戦時には敵港湾に侵入して、ガダルカナルでは増援阻止のために輸送船を。

フィリピンでは防衛的に自分の基地から行動して、反復攻撃が可能に…

大東亜戦争の帝国海軍兵器には珍しく、地に足の付いた熟成を見せた甲標的。ところが、結局は大きな活躍が出来ないままで敗戦を迎えてしまいました。

その原因は何でしょうか?

まずは①進出計画の不備が考えられます。

現地に進出できなかったら、作戦どころではありません。

敵の航空機や潜水艦の脅威下を、低速の輸送船で曳航する等、輸送手段と時期に問題があったのです。

父島の場合など、指揮官が別行動をとっていまして、「甲標的」の能力に理解があったかどうか?疑問が残ります。

②支援体制の不備も目につきます。

基地からの反復攻撃には、整備や搭乗員の休養などの後方支援がことに重要です。

キスカの場合ですと、自然条件と敵の妨害で基地機能を喪失しちゃったんですが、沖縄だと自然条件は邪魔にはなりませんでした。

しかし、極近距離に遊弋する敵艦隊の艦砲射撃や艦載機の銃爆撃が大きな障害でした。

しかも③兵力も不足していました。

侵攻してくる敵は、有力な艦隊に護衛された膨大な隻数の輸送船団です。

「甲標的」は攻撃手段として、わずか2本の魚雷しか持ちません。

侵攻阻止の実を上げるためには、数を揃える必要があります。

しかし、どの戦場でもせいぜい数隻しか準備できずに迎撃。

電脳大本営的に「成功」だと見ているフィリピンでも、たった8艇です。

沖縄で、十分に秘匿掩蔽された基地に、3桁規模の丙型・丁型(蛟龍)甲標的が準備されていたら…

つまり④作戦指導・運用方針がなってなかった、と言わざるを得ません。

甲標的のようなデリケートな兵器を、ミッドウェー作戦の時のように、「とりあえず持って行くかぁ」みたいな発想で運用したら、有効に使えるワケは無いのです。

ハード(甲標的)にもソフト(搭乗員)に対しても、その限界や制約を十分に理解して、集中運用していたら?

搭乗員や整備員・開発者たちは持てる能力を振り絞って、苦しい戦いの中で「甲標的」を熟成させただけに、上層部の無理解、いや無関心が残念でなりません。

海自は大丈夫だろうか?

大日本帝国海軍は巨大な国力を誇るアメリカを仮想敵国としていました。

その侵攻艦隊との一大決戦に勝利したら、アメリカとの戦争も勝ち抜ける!ってな構想で、営々と兵力を整備し訓練を重ねて、大東亜戦争を迎えたのです。

でも、戦争の実態はことごとく海軍の想定を裏切るモノになってしまいました。

艦隊同士による決戦などよりも、交通破壊戦が国家の継戦能力に関わる、大きな意味を持っていたのです。

海上の戦闘そのものも、1度の決戦で勝敗を決するような事はありませんでした。

島嶼の争奪に伴う攻防戦が連続したのです。その戦闘も航空兵力や潜水艦戦力が大きな役割を果たしました。

大日本帝国海軍は、それでも「変化」に対応できるだけの力は持っていた、と思います。

苦しい中でも、上層部の理解もナシで「甲標的」が熟成されていった歴史はソレを証明しています。

フィリピンでは指揮官(運用者)に人を得て、情報収集・指

揮通信・後方支援・行動計画等々、

「条件さえ整えてあげれば、甲標的は大きな戦果(敵の補給線を遮断する、って意味です。戦艦や空母を沢山沈める、ってワケではありません)を挙げうる。」

ってことが判ります。

わたしは「甲標的」とは

「帝国海軍の数少ない大東亜戦争での成功例」

だと思います。

甲標的が貴重な成功例になった要因は、なんでしょうか。

甲標的が「武器体系」としてはごく小さな規模だったので、性能上の問題点を把握し、改善する事が容易だった、ことは確かでしょう。

言い換えると、関係者に高級将校が少なく、若い将校が中核になって改良を進めたため、柔軟かつ機敏な対応が取れた、ってことになります。

これ以降、かなり個人的な感覚が含まれます。

電脳大本営的に、高級将校とは、高い割合で「軍役人」を含んでいる人種です。

海軍(陸軍も)が国家の組織である限り、どうしても「役所」の一面があり、「役所」とは役人が書類を廻さないと(国民のために)必要な予算が付かない組織であります。

ですから、海軍が戦うための予算をちゃんと取るために、一定程度の「軍役人」は必要悪として存在しなきゃいけません。

しかし、帝国海軍は「予算を上手に取ってくる」人は「戦いも上手」だと思い込んじゃっていた様です。

常識では国家の危急存亡に、邪魔になりこそすれ、役に立たないのを「役人」と言うのにも関わらず…

海上自衛隊、大丈夫だろうな。