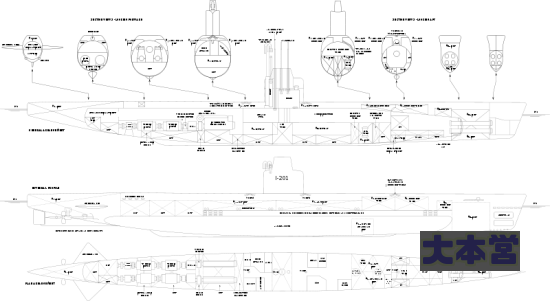

水中高速潜水艦「潜高型」

大日本帝国海軍の潜水艦技術は、世界トップレベルにありました。とくに艦形を大きくすることにかけてはブッチギリ。アメリカが持って行きやがった「戦利品」が、原子力潜水艦の船殻設計の参考になった事は皆さん良くご存じかと存じます。

高速潜水艦の系譜

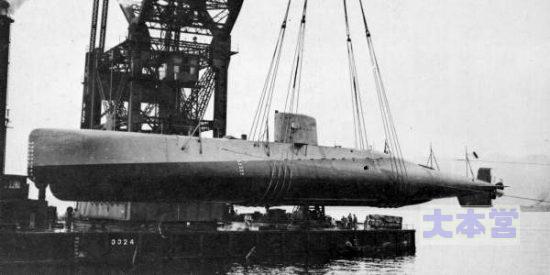

帝国海軍は日露戦争の前から潜水艦の可能性に目を付け(日本海海戦には間に合いませんでしたが)て、アメリカから「ホランド型」と呼ばれる潜水艇を5隻を購入しました。

これをテストしながら川崎造船が2隻を初めて国産。もちろんホランド型を参考にして、ですけどね。明治38(1905)年9月に「第六潜水艇」が、明治40年11月に「第七潜水艇」が進水したのです。

第六号潜水艇ですよ、皆さん。佐久間艇長ですよ。

勇気・献身・忍耐・克己・純忠・報国を絵に描いたような「サブマリナーのレジェンド」である佐久間勉大尉が、訓練中に浮上できなくなり、死の迫る絶望的な状況下で見事に部下を統率した(涙)、あの第六潜水艇です。

電脳大本営では、既に佐久間艇長を記事にさせていただきました。私の筆力の至らなさで、判りにくいと存じますが、簡単に内容を書いておきますと。

「第6号潜水艇」の事故は艇長の「命令違反」が原因であること、海軍はそのことを佐久間艇長と部下たちの見事な「持ち場を守っての死」を利用?して隠してしまった事などを検証したモノです。

そして、もっとも海軍が隠したかったのが、佐久間艇長が「高速潜水艦」を指向していた事であり、艇長の「命令違反」だって海軍が許してくれない「高速化の実験」をするためだった…と言う事でありました。詳しくはリンクで跳んでください。

隠しちゃったのではありますが、帝国海軍は佐久間艇長の「高速潜水艦」を忘れちゃったワケじゃなかった、と言うのが今回のお話であります。

潜水艦の速力は

高速潜水艦と一口に言いましても、どのくらいの規模の艦がどのくらいのスピードで走れば「高速」と言えるんでしょうか?

帝国海軍の軍艦の中でもっとも俊足を誇ったのは駆逐艦「島風」でありましょう。駆逐艦「島風」の二代にわたって高速艦でした。初代は神風型の一隻でしたが、二代目は実験艦的な要素もあって同型艦はありません。

どちらも当時の「帝国海軍最速」を誇り、速力40ノット(時速72キロくらい)を超えています。

潜水艦はそんなには早く航行することは出来ません。と言うよりも潜水艦の速力には二種類ありまして、「水中速力」と「水上速力」なんですが、水中速力は、そんなにも早くならないんです。

たとえば、艦隊決戦用の「海大型」系列の始祖である「伊51」潜水艦の場合だと水上で18.4ノット・水中速力は8.4ノット。快速を誇る駆逐艦とは比べモノにもなりませんね。

これは駆逐艦が効率の良い「ボイラー」+「蒸気タービン」で駆動していたのに対し、潜水艦がスペースの関係で「ディーゼルエンジン」に動力を頼った事が大きいと思われます。

しかも水中では、ディーゼルエンジンを廻す事は出来ません(空気が無い)から、バッテリーでモーターを回さざるを得ず、なおのこと速力が落ちる道理であります。

ただ、水中速力が遅い理由はそれだけではありません。艦のカタチそのものが水中を高速で移動できるようには出来ていなかったのです。

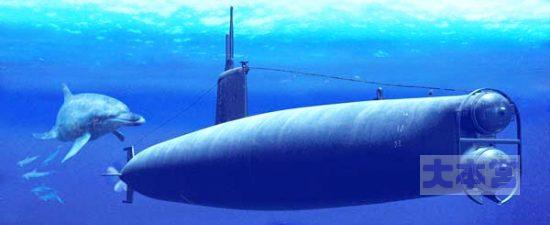

大東亜戦争時の我が潜水艦の雄姿をご覧いただくと、すぐにお判りになると存じますが、アレは水上を航行するための設計を優先してるんですね。

浮上時の喫水線より上には、水中で抵抗が大きそうなモノが一杯付いてます。その代表が「主砲」ですよね。

当時の潜水艦は私に言わせると「可潜艦」でありまして。つまり必要な時には潜る事が出来るフネ、現代のように「基本的にずっと水中に居るフネ」ではなかったんです。

その上、水中でのメインって言うか「これしか無い!」って武器の魚雷はたいへん高価でした。帝国海軍の水雷長は「家一軒や、大切にせえよ」と言っていたほど。

つまり、状況が許せば(帝国の潜水艦に限らず、ですよ)当時の潜水艦は浮上して砲撃で輸送船を沈めていたんです。

ちょっと余談です。魚雷はたいへん高価な兵器だったのですが、訓練用の魚雷はまた別でした。

大砲だと訓練に使う砲弾も撃てばそれでオシマイですが、魚雷は炸薬を詰めず(代わりに重量を調整するためにバラストを入れます)、目標艦の艦底を通過するように深度を調定します。

そうしますと、燃料を使い果たした訓練用魚雷はポカリと水面に。これを回収してまた使う…

つまり魚雷の訓練は何発撃っても燃料代だけで済む=安上がりだったんですね。帝国海軍が魚雷好きだったのにはこんな理由もありました。

水中速力は遅くても問題ナシ?

水中高速潜水艦の話に戻ります。

実戦では発射した魚雷は爆発しちゃいますから(魚雷はデカいので本数も限られますし)、数を撃てる大砲も積むわけですが、水中では抵抗の元でしかありません。水中からは撃てませんしね。

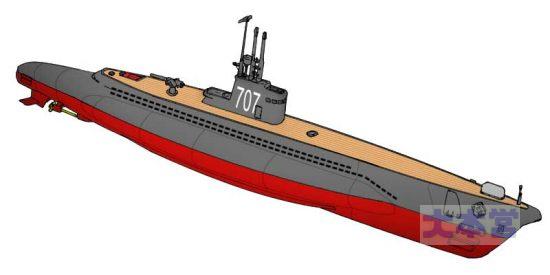

この当時の潜水艦はサブマリン707を見ても判るように、波きりの良い艦のカタチをしておりまして、水没して航行することはあまり考えていないんですね。

潜水艦は水上の艦船を襲ってナンボですから、この低速では何ともならんじゃないか!と思ってしまうのですが、そうではありませんでした。潜水艦の襲撃方法としては、事前にピケットラインを張って、待ち受けていることが想定されていたからです。

上空を航空機が哨戒していないとすれば、浮上していても潜水艦は水上艦艇に比べてはるかに小さいので被視認性も低く、海面からの高さも低いから、遠方からは発見されません。

敵の船団を発見したら、進路を低速力でも接敵できるように取り、ゆっくりと潜航して近づけば良いのです。

そうは言っても大東亜戦争前の大演習では、敵の出撃港湾を監視している(想定の)潜水艦長から「この速力では、出撃する敵艦隊を追尾して攻撃するなど不可能」と言った意見が噴出してるんですが、この意見は取り上げられませんでした。

同時に行われたシーレーン破壊の図上演習では「魚雷が足りなくなる」ほどの効果がありまして、魚雷の搭載法なんかは議論されてるんですけどねぇ。(戦史叢書98巻によります)

そんなこんなで「速度軽視」が覆るのは、大東亜戦争の中盤以降になってしまいました。アメリカ軍の「対潜水艦能力」が大きく向上し、大日本帝国の潜水艦の損害が激増してからです。

損害の激増は帝国海軍の潜水艦の用法が硬直化していて、一隻の潜水艦が見つかると、同じ哨戒線に就いていた他の艦も芋づる式に見つかってしまった、と言う悲しい理由もありますが。

そのために帝国海軍は昭和18(1943)年に、「潜高型」と呼称する水中速力25ノットの新型潜水艦を構想しました。この速力が本当に実現できるのなら、敵の攻撃など軽く振り切れる筈。

問題は通常の潜水艦の3倍という、とてつもない水中速力が実現できるのか?と言う事でありましたが、帝国海軍には自信がありました。

大日本帝国海軍は昭和9(1934)年に「A標的」と言う実験艇を建造していたのです。このA標的は水中速力24ノット(時速44.4キロメートル/目標25ノット)を記録、続いて昭和13年には高速実験潜水艦「第71号艦」が水中速力21.3ノットを達成していまして、「潜高型」を実用化するメドは付いていた…のです。

A標的と甲標的

昭和6(1931)年の11月、艦政本部第一部(この時は砲熕兵装に加えて水雷も担当)はさまざまなアイデアを検討しました。

この頃はワシントン・ロンドンの両軍縮条約によって海軍の戦力保有に厳しい制限が掛かっていました。日本の最大の仮想敵であるアメリカ海軍に比べ、我が主力艦は大きな劣勢を強いられています。戦えば大日本帝国海軍が敗れる可能性が大きかったのです。

さらにアメリカとの経済力・生産力・工業力の差を考えると、主力艦同士の決戦に先だってアメリカ艦隊の戦力を漸減することが必要だと判断されました。

艦政本部第一部のアイデア検討は我が国独自の発想によってこの「漸減用兵器」を開発しようとの試みだったのです。

検討されたアイデアの中に、横尾敬義予備役海軍大佐(この人は後に佐賀市長になりました)の発案した「魚雷肉攻案」というモノがありました。「魚雷肉攻案」って言いますのは「魚雷に人間が乗って誘導し、確実に命中させる」という何処かで聞いたような兵器以前の案でした。

このアイデアは部員の興味を引きまして、「小型の潜航艇で敵艦に肉薄して魚雷を発射・命中させる」と熟成されるのです。

他方では志波国彬大佐が提出した「超小型潜水艦」のアイデアがありました。これは小さな潜水艦を母艦に搭載して、艦隊主力とともに行動させる構想。

この二つのアイデアが融合して「魚雷型超小型潜水艇」の開発が始められたのが昭和6年12月です。模型(全長12メートル)を作って水槽実験(なんと空技廠のモノを借りたそうです)を繰り返して、半年後には「全長25m・排水量42トン・水中最高速力30ノット・航続力は50分・兵装は53cm魚雷×2本」という概要設計案が決定されています。

この概要設計案の秘匿名称が有名な「マルイチ(○の中に漢数字の一)金物」であります。

さらにこの概要設計案を叩き台にして三つの設計案が議論されました。主に動力源の違いで、①電池のみ・②ディーゼルのみ・③電池とディーゼル併用案です。

①②はどちらも水中速力30ノット、水上速力は25ノットと従前の「可潜艦」から脱却した高速潜水艇の新提案と言うべきでしょう。②はディーゼルだけで水中行動をするんですから、シュノーケルを装備するつもりだったんでしょうね。佐久間艇長の水中高速潜もこの方向でした。

③が一番現実的で、水中で速力20ノット・行動距離30キロメートル、水上は速力15ノット・278キロメートルというモノでした。

これらの数字はアメリカの主力艦隊(戦艦戦隊)の艦隊速力を20ノットとし、それを追尾攻撃するために1.5倍の速度を与えよう、と言う設計案であります。①の航続距離は50キロメートルとされましたが、戦艦フリークの皆様にはピン!と来る距離ですよね。そう、当時の戦艦の砲戦距離よりちょっと長いんです。

この「特殊潜航艇」は対潜爆撃標的と言う名目で設計が始まります。設計は岸本鹿子治大佐など魚雷の権威筋が中心となって進められ、試作も呉海軍工廠の魚雷実験部で行われるなど、潜水艦関係者が絡まずに進められました。

昭和8年から翌年いっぱい、さまざまなテストが行われ、無人での航走では24ノット超を記録するなど、おおむね良好な成績を上げました。

この試験中に、この特殊潜航艇が「A標的」と呼ばれていたのであります。試験は昭和9年いっぱいで終了し、A標的は「秘密兵器」として保管されることになったのです。

昭和12(1937)年になると、国際関係が緊迫の度を増して参ります。秘匿されていたA標的にも出番がやってきました。

日米艦隊決戦が現実味を帯びてまいりますと、「甲標的」と名前を変えられた特殊潜航艇は「3隻の母艦に12艇ずつ搭載され、敵主力の前面数十キロから発進して攻撃。母艦は主力の決戦終了後に甲標的を収容する」と言う用法が検討されます。

しかし、この用法は決戦場上空に航空機が存在するであろうこと、潜航中の甲標的からの目標視認が極めて困難であること、決戦が完勝に終わらなかった場合には回収が困難であること、などから代案として「敵泊地への侵入・攻撃」が浮上するのでありました。

この用法に合致するように改良・改修が進められ、帝国海軍の「水中高速潜水艦」の技術的な蓄積が大きくなっていくのでした。

第七一号艦

甲標的が「再登板」した昭和12年、離島防衛用の小型潜水艦の建造が計画されました。

基準排水量195トン・水中240トン、全長42.80メートル、ディーゼル1基1軸、水上13ノット・水中21.3kt、乗員11名、45cm魚雷発射3門(魚雷3本)ってな計画上の要目でありまして、当然のようにA標的と甲標的が参考にされました。これが「第七一号艦」と言われる潜水艦です。

A標的や甲標的を参考にすることは一向にかまわないと思うのですが、建造が呉海軍工廠の小雷工場(水雷関係の製造技術担当)で行われたのは感心出来ません。またしても潜水艦関係者排除の香りがいたしますよね。

「第七一号艦」の主機は航空機用のダイムラー・ベンツ社のディーゼルエンジンを輸入して搭載する予定でした。しかしながら国際関係は複雑怪奇を極めて輸入不能に。

結果、出力の劣る国産ディーゼルで代用したため、主機出力が低下してしまいました。減速機にも効率面その他の問題があり、公試では水上速力13ノット(計画18ノット)、水中速力21.3ノット(計画25ノット)しか出ませんでした。

それでもなお第七一号艦の水中速力は従来の帝国・列強諸海軍の潜水艦よりも圧倒的に高速でした。それまで水中速力の最大は、イギリス海軍の「R級潜水艦」で公称14ノットだったのですから。

公試の以降も第七一号艦の各種実験は継続されたのですが、実用には技術的問題が多い、とされてついに艦籍に編入されないまま、昭和16年に解体されてしまいました。

本格的な水中高速潜水艦

潜高型には大型(と言ってもギリギリ伊号、つまり常備排水量1070トン)と小型(320トン)の2種が計画されました。どちらも計画速力の25ノットは超えられなかったのですが、世界標準の水中速力は軽く凌駕しています。

まあ、海上自衛隊の最新潜水艦(そうりゅう級)でも水中速力は20ノット(海上自衛隊公式サイトの記述)ですからね。

小型の方は次の機会にしまして、潜高大型を見てみます。潜高大型の水中速力はなんと19ノット!同時代の潜水艦なら10ノットを超えることはまずありません。この驚異的な速力は「強大な動力」と「抵抗の軽減」によって実現されました。まずは動力から。

現在でも多くの海軍が採用している「通常動力型」といわれる潜水艦は、多くは水上ではディーゼルエンジンを使ってスクリュー・プロペラを回しています。

潜水すると給排気ができないので、ディーゼルエンジンは止めて電力でモーターを回し、推進力を得ます。電力は浮上しているときにディーゼルエンジンで発電し、電池に貯め込んでおきます。これは大東亜戦争の頃と全く変わりありません。

小学校の理科の授業でもやったようなやらなかったような、ですが。複数の電池を並列に繋ぐと電球は明るくはありませんが、長く光り続けます。電池を直列に繋げば、電球は明るく光りますが、電池は比較的早く切れてしまいます(ごめんなさい、儂超文系なんで、理系の話はいちいち確認する意味で書いてます…)。

潜高型は、とにかく水中で高速を出したいがために、大量の電池を直列に並べる方法を採用しました。

潜高大型の1番艦「伊201」では「特D型」と呼ばれる小型超大容量の電池を、当時の潜水艦であれば数百個単位で積んでたのに、2088個も搭載しています。これを36群にまとめて直列配置。

特D型電池は実験艇「A標的」のために開発されたモノです。A標的は水中排水量40トンほどで、水中排水量1450トンの潜高型とは比べ物にならない筈なんですが。

この高電圧で駆動するのは2軸で、1本のスクリュー推進軸に1375馬力のディーゼルエンジン1基と1250馬力モーター2基を直結します。「潜高大型」の水中馬力は、1250馬力モーター×4基=5000馬力で、当時の標準的な潜水艦の2倍の馬力になります。

水中航走での水の抵抗がどうなっているか、電脳大本営はデータを持っておりません。ただ、空気抵抗の場合は「速度の二乗に比例」して、抵抗が増えていきます。

空気よりは水の方が密度がはるかに濃いし、粘度もありますから、船体が小さい(軽い)とは言っても速度上昇による抵抗増大はデカいと考えられます。馬力が2倍になった程度ではとても2倍の速力にはならないでしょう。

つまり船体も水中抵抗を出来るだけ低減する形状にする必要があります。しかし、この当時はまだ涙滴型とか葉巻型の船体を造る発想はありません。

ですから大きな抵抗になる大砲は搭載されていません。2丁だけの25ミリ単装機銃も格納式。

船体や艦橋は流線形に整形されていますし、止むを得ず船外で突起物になる儀装や装備などは起倒式になっているか、できるだけ簡素な形になっています。

流線形を保つためにビルジキールすらありません。

この設計を押し詰めていけば、計画の「水中速力25ノット」も達成できたかも知れません。

しかし、「潜高大型」は実験艦ではありません。追い詰められた帝国海軍が、乾坤一擲の逆転を賭ける「希望の星」なんですからね。

この頃は、もうレーダーを積んでいないフネが戦場に出て、戦果を求める事は不可能になっていました。当然潜高にもレーダーが積まれることになります。当時、平面アンテナなんて洒落たものはありませんから、抵抗の下になる大きなアンテナが付けられました。

シュノーケル(浅い深度なら水中に潜ったままエンジンを動かして充電できます)も追加されて抵抗が増えてしまいました。

その結果、水中速力は計画値で19ノット(約35㎞/h)まで下がることになってしまいました。それでも、今までの潜水艦の2倍の速度を実現したのです。

小型の航続距離も短い、玩具みたいな潜水艇ならともかく、1000トンを超える潜水艦が、水中速力19ノット。わが国の海上自衛隊でも、昭和41年就役の「あさしお」型まで実現していません。優に20年、世界に先駆けていたのです。

佐久間艇長の時から研究してたら

潜高型の1番艦、「伊201」は昭和19(1944)年3月1日に起工されました。7月22日には進水して、翌年2月2日に竣工しています。

潜水艦は水上艦に比べると非常に複雑な機構を組み込んだり、水密にも余計な機を使わなければいけませんから、はるかに手間のかかるモノです。それも手慣れぬ「一番艦」ですから、1年弱という短工期での建造は驚異的と言っても良いスピードです。

昭和17年に建造された海大型潜水艦だと、起工から竣工までだいたい1年半ですから、帝国建艦技術の「本気」を見る気がいたします。

「潜高大型」が工期を短くできたのは、船体をいくつかのブロックに分けて同時に製造し、最後に全溶接でつなぎ合わせる「ブロック建造方式」を、潜水艦で初めて採用したからであります。

帝国海軍の輿望を担った期待の高速潜水艦「潜高型」は昭和20年6月までに、伊201・伊202・伊203の3隻が完成して訓練を開始しています。

実際に(訓練ですが)戦闘時に近い機動をやってみると、水中での20ノット近い速度は不安定で、操艦は難しかったようです。

2000個以上もある大量の電池は、積み重ねて配置された為か?温度差が生じてしまって性能は不安定になってしまいました。性能が不安定だけではなく、メンテナンスに膨大な手間が掛かって、その上再充電が80回ほどしか出来ません。普通の潜水艦に使われていた「一号十四型蓄電池」なら400回はいけるって言うのに…。

バッテリーの問題はさらにありまして、「潜高型」のバッテリーは極端にショートしやすい代物で、危険極まりなかったのです。「伊202」ではバッテリー火災事故が発生しています。

ディーゼルエンジンは馬力不足で充電能力も不十分でした。そして実際の水中速度は17ノット程度だったとも言われています。

結局、期待の高速潜水艦「潜高型」も訓練と故障修理、不具合の対策と改造を繰り返しているうちに敗戦を迎える事となってしまいました。

しかし、これらのマイナス点は超絶的な進歩を遂げた故の「初期不良」と見ることも出来ます。これほどの進化は無くても、新型の一番艦はさまざまな不満点が出るモノであります。だからこそ、ネームシップは海軍工廠で造られて、二番艦以降を民間造船所が担当していたのです。

敗戦後、アメリカ海軍は日本の潜水艦技術に高い関心を示しました。「潜水空母」の伊400型と同時に、「伊201」と「伊202」をハワイに運んで調査したのです。

潜高の水中高速性能(と危険な構造)はアメリカの技術陣に驚愕を与えるに十分でありました。

潜高の船体構造・バッテリーの処理など、水中速力向上のための技術は戦後初の国産潜水艦「おやしお型」にしっかりと引き継がれたようです。

この技術の継承こそ、わが国が世界トップレベルの通常動力型潜水艦を生み出す源になっていると、私は信じています。

-550x322.jpg)

型-550x244.jpg)