石油と石炭2~北の大地で石油を~

大東亜戦争は我が国の生存をかけた「石油確保」のための戦争でありました。その目的は第一段作戦でほぼ達成していたのですが、輸送路確保の意識をクスリにするほども持ち合わせなかった海軍が…

石油は輸入するしかなかったのか?

第二次世界大戦が始まった頃(1940年)の世界の石油生産高は上位8ヵ国計で27,282万キロリットル。

このうち、アメリカが18,290万キロリットルと6割以上を生産しています。

領内では僅かしか石油を産出しません(昭和15年に国内産33万キロリットル)から、大日本帝国は輸入に頼らざるを得ません。

昭和10(1935)年には345万キロリットルの全輸入量に対してアメリカからの輸入は231万キロリットルですから、全輸入量の67%を米国産に頼っていたことになります。

これが2年後には477万キロリットルの輸入のうち、米国産は353万キロリットル74%。

さらに昭和14(1939)年には494万キロリットル中の445万キロリットル。実に90%がアメリカ産。

仮想敵国にエネルギーを頼って、その度合いを徐々に強めるとは、大日本帝国のお偉いさんたち、何をトチ狂っていたんでしょうか。

ちなみに大日本帝国の石油消費量はこの表のようになります。

| 年 | 陸軍 | 海軍 | 民間 | 計 |

| 1931 | 11.5 | 32.4 | 203.8 | 247.7 |

| 1935 | 19.6 | 60.4 | 368.2 | 448.2 |

| 1937 | 26.2 | 73.7 | 469.6 | 569.5 |

| 1938 | 31.8 | 80.8 | 393.9 | 506.5 |

| 1939 | 33.3 | 91.5 | 317.7 | 442.5 |

| 1940 | 36.9 | 108.2 | 313.3 | 458.4 |

| 1941 | 50.9 | 146.0 | 212.8 | 409.7 |

| 1942 | 85.5 | 487.5 | 248.4 | 821.4 |

| 1943 | 81.1 | 428.3 | 152.5 | 661.9 |

| 1944 | 67.4 | 317.5 | 83.7 | 468.6 |

| 1945 | 14.6 | 56.9 | 13.3 | 84.8 |

| 計 | 458.8 | 1883.2 | 2777.2 | 5119.2 |

(単位/万キロリットル)

昭和15(1940)年の蘭印の石油産出量は794万キロリットルです。ココを占領して、産出する石油を全量帝国本土に輸送出来れば、海軍も陸軍も燃料不足とは無縁で居られたはずなんですが。

なお、この項のデータはコチラのサイトから拝借しました。

もちろん、これらの数値は政府や陸軍海軍のエリート官僚たちは当然把握していました(各省のデータに若干の差はありますが)。

この時点ではまだ大東亜戦争緒戦のように、うまい事占領出来る見込みもないワケですから、役人どもは「燃料の国産化」を懸命に試みるのでありました。

有名なところで「富士の裾野に油田」詐欺と「水から石油が出来る」詐欺ですね。

どちらも詐欺なのがナニで悲しいっす。

それ以上に、こんな判りやすい詐欺に、頭の良いはずのお役人(陸軍省・海軍省に席をおいてる人にも、軍人と役人が居る、ってのが私の考え方です)がたがコロッと騙されそうになっているのがもっと悲しい事です。

挙句の果てに大日本帝国は松の木の根っこから燃料油を抽出しようと試み、実際に量は僅かで質は劣悪ながらも「松根油」を実戦に投入したのであります。

「アカンのばっかりやん」と仰るなかれ。

大日本帝国だって化学的に真っ当な「代用石油」を研究・計画し、生産していたのでありますから。

石炭は豊富にあった

明治維新のあと、石炭は燃料や工業原料(特に製鉄業)として大いに使われました。軍艦の動力源としても、もちろん使われています。

北海道・福島県・山口県・福岡県・佐賀県・長崎県が主産地となり、全国に800以上の炭鉱が開かれていました。

大東亜戦争中には石炭の年間産出量が6000万トンにも達していたのです。

この後でお話する「人造石油」が設計値通りに生産できれば、石炭全量は1000~1200万トン(1200万~1400万キロリットル)の石油に造り変えることができる計算になるのです。

イケるぜ!何処も占領せんでも、陸軍も海軍も民間も、石油不足の心配ナシじゃん。

その石炭を「液体の燃料に作り変える技術」はドイツとイギリスで早くから研究されていました。両国とも石油は少なく、石炭が沢山取れた事は言うまでもありませんよね。

最も簡単な方法は、石炭を500~600℃で乾留して燃料油やタールを造り、得られる低温タールを精製して液体燃料とする「低温乾留法」です。

しかしこの方法では収率が10%ほどしかなく、残ったコークスの処理も問題になってしまう、とされ帝国海軍は早々に見切ってしまいました。

続いて1913年に高圧下で石炭+重油ペーストに水素を添加し、直接液化する方法がフリードリッヒ・ベルギウス(高圧下での化学反応の研究でノーベル賞)によって発明されました。

この水素添加法「ベルギウス法」は1930年代にヨーロッパで広く普及し、1940年のドイツの液化石炭の製造実績は年産15万トンに上っていました。

石炭液化と言えば普通はこの「ベルギウス法」を言うようです。

大日本帝国海軍もこの方式に注目し、航空機の燃料用として導入を進めていましたが、特許の関係と技術上の問題があって工業化は数工場にとどまっていました。

1920年代になるとフランツ・フィッシャーとハンス・トロプシュが、最初に石炭を高温(900℃以上)で加熱し、水蒸気を反応させて水性ガスを生成(C+H2O→CO+ H2)しておき、水性ガスから触媒を使って液状の炭化水素を合成する方法を開発しました。

水性ガスから石油を合成するには適切な触媒がネックとなり、しばらく実用化しませんでしたが、1936年にルアーへミー〈Ruhrchemie〉社(この表現はヒントを頂いたPDFのままですが、私は「ルール化学社」だと思うぞ)によってコバルト触媒を用いた常圧下での合成法が開発されました。

これで石炭から間接的に石油を製造する方法は実用化され、1941年にはドイツで9つの工場が操業していました。

この間接液化法は「フィッシャー・トロプシュ法」と呼ばれ、このやり方で生産される石油を一般的に「人造石油」と呼んでいます。

大日本帝国では三井鉱山が1920年頃から「石炭液化」の研究を開始していました。

しかし英独の研究に後れを取り、フィッシャー・トロプシュ法の実用化を見て「ルアーへミー」社の協力を仰ぎ、福岡県大牟田市に人造石油製造工場建設を開始したのでありました。

大牟田市にある三井三池炭鉱の石炭を原料に当て込んだんですね。

主要な装置・機械類はほとんどドイツからの輸入でした。

昭和15(1940)年に操業開始したこの「三池石油合成工場」は順調に稼働したようで、昭和18(1943)年には1.1万トンの人造石油を生産しました。

北海道産の方が都合が良い

大日本帝国でも軍艦の燃料の石油化が進み、航空機燃料としても需要が増えて行きます。

特に満州事変以降の国際的な孤立化で、軍事目的の液体燃料の自給体制を確立する要望が強まっていきました。

1937年には「人造石油製造事業法」が制定され、あわせて「人造石油振興7カ年計画」が策定されました(ここで言う「人造石油」は人工的に合成した「石油」全般を指しています)。

満州を含む帝国領域で160万トン/年の人造石油を製造する計画でした。

このうち、フィッシャー・トロプシュ法によって年間4万トン製造できる「標準工場」を11工場。ベルギウス法を採用するのが10工場、低温乾留法では66工場を建設するという壮大な計画でした。

三井鉱山は「三池石油合成工場」を立ち上げる前から、硫黄分の多い三池炭よりも北海道炭を原料とする方が有利と考えていたようです。

帝国燃料興業(人造石油事業法による国策会社)の半額出資を受け、北海道炭鉱汽船との共同事業として昭和13(1938)年に「北海道人造石油」を設立します。

北海道人造石油は滝川・留萌・釧路の3箇所に工場の建設を計画しました。

炭鉱に近くて交通が便利な滝川工場は昭和14年の夏に建設開始、昭和17年末には試運転操業を開始したのです。

留萌工場は同じ昭和14年に起工したのですが、資材不足と軟弱地盤によって建設が遅れて敗戦までに操業することは出来ませんでした。

しかし併設の「留萌研究所」は昭和15年に施設が完成しています。この研究所が日本の人造石油生産に重要な役割を果たしました。釧路工場は遂に未着工に終わっています。

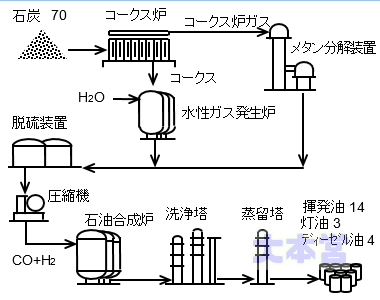

滝川工場の人造石油製造プロセス

北海道人造石油・滝川工場では年間で原料石炭を70万トン使用し、揮発油14万トン、灯油3万トン、ディーゼル油4万トンを製造する予定でありました。

この石炭使用量はどのくらいの規模かと申しますと、現在の90万キロワットクラスの石炭火力発電所の年間石炭使用量が190万トンでありますから、そのチンケな規模が判りますが、笑ってはいけません。

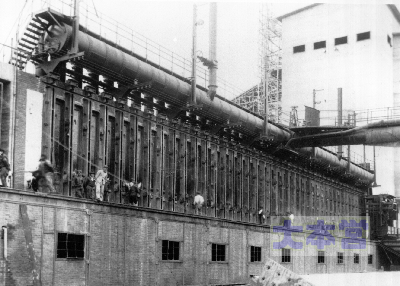

工場に搬入された石炭はコークス炉(オットー式・40炉)で高温乾留され、コークスとコークス炉ガスを生成する事になります。

生成されたコークスは水性ガス発生炉に導かれ、炉内で水蒸気と反応してCOとH2が得られます。

並行してコークス炉ガスには水蒸気を反応させ、メタン分解装置(カウパー炉/蓄熱式加熱炉)で改質をおこない H2とCOを得ます。

水性ガスは酸化鉄による無機脱硫装置と有機脱硫装置で脱硫し、CO:H2=1:2のガス量に調整された上で10気圧程度に昇圧して合成炉に送られます。

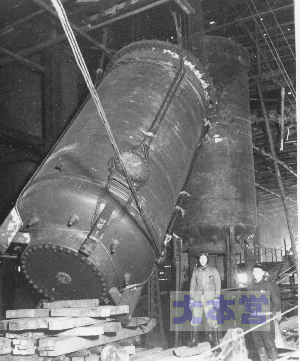

合成炉というのは反応温度が200℃の触媒反応器で、約60基が設置されていました。

ドイツから導入したオリジナルのフィッシャー・トロプシュ法はコバルト触媒を用いていました。これが量産のネックになったのですが、その点は後で触れる事にします。

生成された物質はアルカリ洗浄-水洗-油洗による分留装置で精製され、最終的に蒸留塔で揮発油・灯油・ディーゼル油に分離されて完成となるのです。

北海道人造石油・滝川工場は敷地面積が117ヘクタールもあり、従業員は2000名を越えて当時「東洋一の化学工場」と呼ばれておりました。

大日本帝国の期待を集めた滝川工場でしたが、人造石油生産実績は当初の計画には遠く及びませんでした。

昭和17年:1200トン、18年:1300トン、19年:4800トン、20年(8月まで): 3400トン。

敗戦までの三年半の稼働で結局大牟田工場の生産量を上回ることはありませんでした。

この間国内の人工石油生産(液化法など他の方法を含む)も実績は年間6~10万トンほどで、目的である軍事用には大した貢献はできなかったのが現実です。

滝川工場産の品質としては、揮発油はオクタン価は53程度とガソリンエンジン用としては低品質だった一方で、ディーゼル油は性能が良かったそうで、大東亜戦中は艦船向け高級燃料として重宝された、という情報もありますが…量がねぇ。

大日本帝国オリジナル技術

プロセス的には十分に製造が可能だったのに、北海道人造石油・滝川工場の生産量が伸びなかったのは、フィッシャー・トロプシュ法のキモの触媒が大きく影響したようです。

コバルト触媒は活性が200日程度で落ちてしまうのですが、大牟田工場からの補充に頼っており、これがまったく不十分に終わってしまいました。

コバルト原料そのものが高価であり、大東亜戦中には入手が困難になってきたためです。

コバルトの入手難は三井鉱山はあらかじめ予測していました。

産業界だけでなく、大学の研究室にも目を配り代替触媒を探求していたのです。

一方、京都帝国大学の喜多源逸(ノーベル賞化学者・福井謙一の恩師)研究室ではフィッシャー・トロプシュ法が発表された直後の昭和2年から、触媒の基礎的研究を開始していました。

喜多教授はまだ学生だった兒玉信次郎(のち京大教授)に卒論テーマとしてこの触媒を研究させ、コバルトに添加する助触媒として酸化マグネシウムと二酸化トリウムが優れていることを見いだしたのです。

これ以降も喜多教授の下で村田義夫・常岡俊三らが基礎研究を続けていました。

昭和16年には78名の職員が喜多と兒玉の下でこの研究に携わるほどになっていたのです。

北海道人造石油は京都帝大との共同研究を決断し、入手容易で安価な鉄系触媒(鉄と銅・マンガン・珪藻土などを含む)の開発を進めたのです。

京大から喜多の弟子の常岡俊三が北海道人造石油に移籍して研究を指導しました。

京大化研でも並行して試験が続けられて10~20気圧まで加圧すると効果が増すことも明らかになり、昭和19年8月に滝川工場で鉄触媒法による本格炉の試運転が始まりました。

試運転の結果は予想を大きく超えていました。

コバルト系触媒を上回る収量を示し、活性と耐久性も良好。この結果を兒玉は「この日本独自の技術は、今やドイツの合成法に優っている。」と断言しています。

滝川工場では順次コバルト触媒を鉄触媒に切り替えることにしましたが、鉄触媒炉を8基整備(計画では30基)したところで敗戦を迎えてしまったのでした。

やはり国情に合ってなかったのか

原料の産地に近く、輸送用の鉄道もあり、触媒も手に入りやすいものが開発できたのに、大日本帝国の「人造石油」製造が軌道に乗らずに終わってしまったのは何故でしょうか?

確かに、取り掛かる時期がいささか遅すぎて、「鉄触媒」も実用化が敗戦1年前。これは大きなマイナス材料でした。

もっと大きかったのは基礎となる化学工業のキャパシティだったと私は思います。

盟邦ドイツは技術的にも生産量でも世界トップの化学工業大国でした。それに対して大日本帝国の化学工業力は、技術でも生産量でも著しく貧弱でした。

これは科学者や技術者の能力的な問題ではなく、歴史的な産業の積み重ね、集積度合いの問題ですから、明治維新の前まで遡らないと解決できなかったでしょう。

緊急に化学工業をテコ入れするとしたって、人造石油なんてアクロバティックな、しかも高価(ドイツでも輸入原油の2~5倍の価格)過ぎて商売にならない技術なんかじゃなく、もっと地道な所から始める必要がありました。

例えば、日本の航空機はアメリカの高オクタン価のガソリンを入れると格段に性能が向上した、って話はご存じですよね。

ハイオク・ガソリンさえ、飴公並みには作れなかったんですね。あと潤滑油なども大いに苦労しています。

こんなレベルでは、せっかく突出した触媒も活かしきれなかったのでしょう。

しかしながら、敗戦を経験して我が国の化学工業力は生まれ変ったようです。

世界最先端!NEDOLプロセス

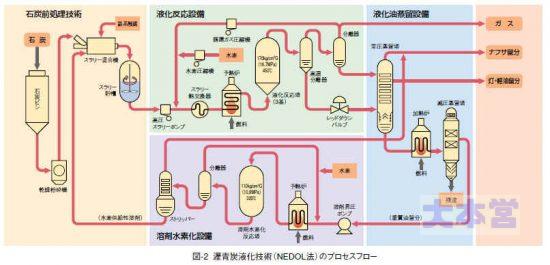

昭和48(1973)年、オイルショックで久しぶりに「石油の量」を気にした日本は「温和な条件下で、最高水準の液化油収率を達成すること」を目標に石炭液化技術の開発を始めたのです。

これは戦前と同じく、先行するアメリカと西ドイツ(当時)を激しく追いかける研究となりました。

新エネルギー総合開発機構(現・独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機講/NEDO)が音頭を取り、「直接水添液化法」「溶剤抽出液化法」「ソルボリシス液化法」の三つもの液化新技術を開発したのです。

さらにそれらの利点を合わせて「NEDOLプロセス」として統合しました。

「NEDOLプロセス」は石炭のなかでも最もポピュラーな瀝青炭を液化する事が出来る、わが国独自かつ世界最先端ともいえる技術なのです。

オイルショック以降、原油の供給が安定しており、日本の採炭価格が非常に高価(炭鉱の成り立ちの問題です)なために現在も「NEDOLプロセス」の実用プラントはありません。

稼働実績としては、パイロットプラントが80日間1920時間もの長期連続運転を達成しており、445日間の累積運転日数で58%(重量ベース)の液化油収率を収めています。

これは欧米の技術などを遙かにしのぐ性能なのです。

「NEDOLプロセス」はとっくの昔に商業ベースでパッケージ化されており、本格的な実用化に対して速やかに対応できる状況にあります。

燃料電池自動車や電気自動車・水素自動車が注目されますが、これらはエンジンを新たに開発したり、インフラを整備したりにお金が掛かります。

そのお金を石炭液化のイニシャルコストに回し、炭鉱再開と採炭のコストに目をつぶれば、我が国のエネルギー自給率を劇的に改善するだけの破壊力?ある技術が「温存」されているのです。

この事自体は批難される事ではないかも知れませんが、心配なのは「金のため」に支那などに技術流出してしまうことです。

いま、支那に買われないようにするべきなのは、半導体技術だけではないのです。

この大きな技術的成果も、戦前・戦中からの研究の積み重ねに負う所は大きいと思われます。

私は、妄想してしまいます。

世界遺産の「軍艦島」。あそこにはまだ採掘可能な石炭が大量にあります。経済的に合わないだけで。

その石炭を掘り出して、NEDOLプロセスで液体燃料に。東・南シナ海で活動する海保の艦艇の燃料にする、と。

妄想に至る以上の文章は、敢えてグレタとか科学的思考能力のない輩が喚く「水素化」「電動化」「脱炭素」の議論を、無視しております。

水素化社会なんて、近未来では絶対来ない、ってのが儂の信念ですからね。

滝川工場のその後

恒例の脱線をしてしまいました。肝心の北海道人造石油・滝川工場であります。

滝川工場は幸い戦災を免れました。

敗戦後はコークス炉ガスを利用して硫安・アンモニア製造などをおこなっていました。民需転換で操業を継続していたのです。

しかし元々北海道には化学工業の基盤がありません。

単独の化学工場の存続は経営的に困難で、けっきょく滝川工場は昭和27年には工場閉鎖・解体となってしまったのでありました。

北海道の大平原で「燃料国産」を夢見た巨大工場は、建設から僅か10年余で夢のように消えてしまったのでした。

しかし、すべて消え去ったのではありませんでした。

下の写真をご覧ください。

中央の白っぽいスーツをお召しの人物は、皇太子殿下にあらせられた頃の上皇陛下(令和4年現在)でいらっしゃいます。

昭和31年の新潟での撮影ですが、背景の塔のようなカウパー式メタン分解炉に注目であります。

滝川工場にあったモノが移設されてるのであります。

さすがに、厳しい戦争を経験してきた奴はしぶといのでありました。

.jpg)

.jpg)

-550x171.png)

.png)

.png)