重装甲航空母艦「大鳳」

昭和19年の06月19日、大日本帝国の臣民が殖産興業に苦労していた「委任統治領」のサイパン島。

絶対国防圏の一角でもあったこの島から南西方向に475マイルの太平洋上で、一隻の航空母艦が撃沈されました。

不沈空母

大日本帝国海軍は、押し寄せるアメリカの大艦隊をココで食い止めようとして、戦場に出せる航空母艦の総力を結集していました。その中心となるのは、3ケ月前に就役したばかりの重装甲大空母「大鳳」であります。

航空母艦というものは、船体が巨大である上に飛行甲板は広大で、敵機が狙い易いモノです。

それでなくても、空母の役目は飛行機を載せるだけではありません。航空機を整備し、修理し、爆弾・魚雷・弾丸と燃料を補給してやる必要があるのです。

しかも、飛行甲板の下にはこれらの作業をするための広大なスペースを持っています。まだ、この部分の設計思想が判る史料に行き当たりませんが、我が大日本帝国はこの「格納甲板」を密閉していました。

潮気の強い海上で金属製の機械を大量に保管・整備するスペースでありますから、この判断は当然でありましょう。大英帝国海軍もわが帝国に追随しています。まあ、どっちが早いか?って話は超微妙ではありますが。

三大海軍国のもう一角、アメリカ海軍は正統派の二か国とは大いに違っていました。

アメリカは空母の船体を作ると、最上甲板の上を「格納庫スペース」にしたのです。これでは「吹きっさらし」でありまして「庫」と言えるんか?って感じです。

屋根だけは掛けました。それが飛行甲板になっているんですね。

日英の空母は最上甲板が飛行甲板です。

イギリスは置いておくとして(実際には「大鳳」みたいな重装甲空母を作って、沖縄作戦に参加してやがりますが)、爆弾を食らったときに日米どちらの空母が良く耐え得るか?

飛行甲板をぶち抜いた爆弾が、格納庫で爆発するのは日米とも同じです。ですが、アメリカ空母の場合は「ソコ」は解放空間でありますが、大日本帝国の空母は密閉空間であります。

戦訓を汲んで

大日本帝国海軍の航空母艦は、宿命的に爆撃に弱かったのです。

わずか一発の直撃弾があれば、フネとしては沈まなくても、「航空母艦」としての機能は失われてしまったのです。

珊瑚海海戦・ミッドウェー海戦・南太平洋海戦などで日本海軍の航空母艦はことごとくこれを立証してしまうのでありました。

帝国海軍は、このことが判っていないワケではありませんでした。その心配に対する一つの対応が空母「大鳳」の建造なのであります。

「大鳳」はもともと「改蒼龍級」とでも言うような空母(昭和14年の通称マル4計画)として計画されたのですが、途中で変更されたものです。軽快な「蒼龍級」から日本空母の完成形である翔鶴級航空母艦に雛型を変更。

翔鶴級の飛行甲板は全くの無装甲だったのに対し、用兵側(軍令部)は上記の心配から飛行甲板に「800kg爆弾の急降下爆撃に耐えられる装甲」を要求しました。

これに対して艦政本部は、翔鶴型航空母艦と変わりない排水量では実現不可能と断ります。

仮に要求どおりの重防御を施すと4万トンを超える大型艦になると試算されました。それでは予算上で他艦種の建造を圧迫してしまうので、軍令部も少し要求を緩めざるを得ません。

けっきょく艦主要部分を重防御にし、飛行甲板の前部エレベーターと後部エレベーターの間の長さ150m・幅18mを、高度700mからの500kg急降下爆撃に耐える装甲で覆う、ということで決着を見ます。

これでは面積では飛行甲板の50%しかありませんが、排水量を3万トン級に抑え、その範囲内で防御を施すという妥協策がとられたワケなのです。

急降下爆撃で放たれる500キロ爆弾の直撃に耐えるためには、厚さ75ミリの装甲板が必要だと計算され、その下にはさらに厚さ20ミリの特殊鋼板を張っていました。

空母の格納庫から、飛行機はエレベータで飛行甲板に上げられます。それまでの空母は基本的に3基のエレベータを持っていましたが、大鳳では中部を排して、前後の2基だけにしています。

これはエレベータ部分が重量の関係で分厚い防御がし難いからです。

大鳳のエレベータ部分は縦横14メートルの四角形です。エレベータ部分の装甲は厚さ50ミリの「軽防御」とされたのですが、それでも重量は100トンにも達したのです。

さらに、大鳳の建造途中には次々と帝国の航空母艦が撃沈されましたので、その戦訓がきちんとフィードバックされていました。

魚雷一発

「大鳳」は排水量34200トン・水線長253メートル・速力33.3ノット・飛行機の搭載数は53機(数が少ない点は後述)。

大日本帝国海軍が建造し、戦場に投入できた「最強の航空母艦」であったと思われます。

建造中に緒戦以来の厳しい戦訓が取り入れられたので、実戦的な不沈空母に仕上がってマリアナ沖に出撃したのであります。

その「大鳳」は小沢治三郎提督の機動部隊の旗艦として、昭和19年6月19日、0745から第一次攻撃隊を発進させました。

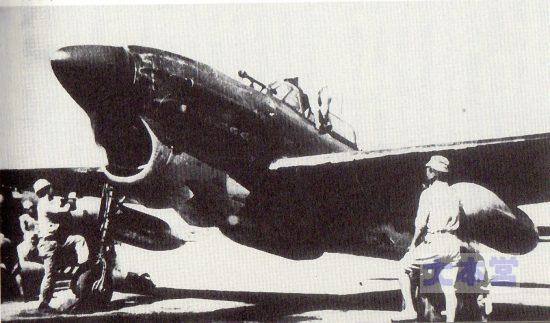

大鳳攻撃隊は42機(零戦16、彗星17、天山9)で、歴戦の翔鶴・瑞鶴を合わせて128機の大編隊です。

攻撃隊は発艦すると艦隊上空で編隊を組むのですが、そのうちの彗星一機(搭乗員は操縦:小松幸男兵曹長/偵察:国次萬吉上飛曹)が編隊に入ろうとせず、突如旋回すると海面に突っ込んでいきました。

帝国艦隊の近傍の海面下に、アメリカのガトー級潜水艦「アルバコア」が潜んでいたのであります。

「アルバコア」は魚雷諸元調停盤が故障していましたので、危険を冒して潜望鏡を出し、直接照準で空母を狙っていました。

アメリカ軍の記録では、「アルバコア」は0809に大鳳をめがけて6本の魚雷を発射したのです。

小松幸男兵曹長機はこの雷跡を上空から発見、突入して魚雷を阻止しようと試み、自爆してしまったのです。

無念にも小松幸男兵曹長と国次萬吉上飛曹の「我が身を盾に」、との痛切な思いはアメリカ魚雷には通じませんでした。

しかしながら母艦への警告としては十分でした。大鳳艦内では敵に先立って攻撃部隊を送り出したことで、一定の安堵感が漂っていました。

「手空きは上甲板で見送れ」が下令され、乗組員の大部分が攻撃隊を見送っていたほど。対潜警戒もおろそかになっていたかもしれません。

しかし、小松機の突入・自爆によって大鳳見張員は瞬時に雷跡を発見して報告。

艦長は直ちに「取舵一杯!」を命じてアルバコアの魚雷を5本までかわしたのですが、最後の一本が右舷前部に命中してしまったのでした。

魚雷は大鳳の前部ガソリンタンク部の外板に命中しましたが、これは致命傷にはなりませんでした。

命中直後は艦の前部が沈降して速力も26ノットまで低下したものの、左舷後部へ注水して艦首沈下を是正。戦闘可能な状態を保っていました。

まさか帝国海軍が歴戦の戦訓を投入して建造した「不沈空母」が、この一発で沈むとは…この時点では、だれも想像すらしなかったことでしょう。

いや、大鳳乗員の中には、「ヤバい」と直感した人も居たようなんですが。

魚雷防御は考えていなかったのか

「大鳳」について、よく飛行甲板の装甲について語られます。この記事でも、すでに書いてありますけれど、軍艦を沈みにくくしようとすれば、それだけではとても足りません。

軍艦、それもこれほど大規模な軍艦だと、なかなか「防御」の全容を調べきれるモノではありませんが、この記事では「魚雷」と「ガソリンタンク」に絞って考えてみたいと存じます。

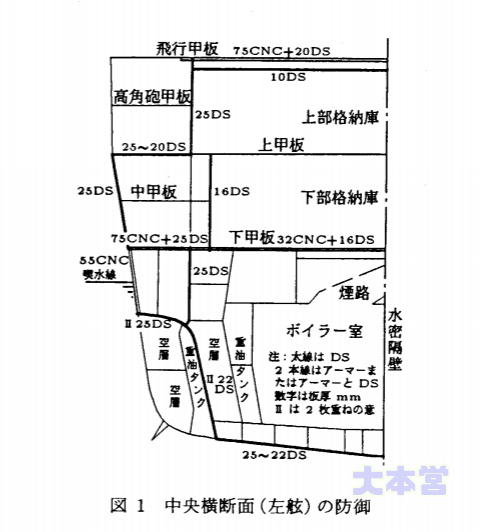

まず、比較のためにも甲板の装甲でありますが。

前後エレベータ間に2層の装甲を張った、と書きました。一層目(艦体側)は20ミリ厚のDS(デュコール)鋼で、二層目が75ミリのCNC(含銅均質鋼)鋼です。

DSと言いますのは英国で開発された引っ張り強度55kgf級の高張力鋼で、CNCは同じくイギリスのビッカース社が開発した「高Ni‐Cr均質鋼NVNC」のNiの一部を、性能を落とすことなく安価なCuに変えたモノであります。

CNCは厚さ75㎜以下のアーマーに多用されました。DS板のアーマーとしての強度はCNCの3/4に相当するとされています。

エレベータの防御として使われたのもDSで、25ミリ板を2枚重ねて張ってありました。

弱点の格納庫は上下2段に分かれていました。

上部格納庫には爆発にそなえて側壁に1500ミリ×700ミリの「爆圧抜孔」が複数設けてありました。「爆圧抜孔」の外側には25mmDS板で作った蓋が当ててあり、内からの爆圧に対しては簡単に吹っ飛ぶように工夫されていました。

エレベータに接する鎧扉は厚さ7ミリのDS板です。

ボイラー室などのバイタル・パートの対魚雷防御のためには、炸薬量400kgの魚雷に耐えるように「水雷防御縦隔壁」と呼ばれる22ミリDS板を2枚重ねにした彎曲防御縦隔壁が設けられています。

その外側に飛び散る破片(スプリンター)を防ぐための液層としての重油タンクと空層(防水区画)が設置され、その内側にも2枚の水(油 )密縦壁を設けています。

「高城清:航空母艦『大鳳』設計の思い出・『船の科学』46巻所収)」から中央断面図(左舷)を引いてみます。

ボイラー室は中央の水密縦壁で左右に分けられていますが,右舷には艦橋と煙突がありますので内部構造も含めて左右舷は対称じゃあありません。

実際の損害を見ながら

大鳳は甲板の対爆弾防御だけじゃなくて、対魚雷防御も良く考えられていたことは、これでお判りでしょう。

ただ、ココまでしても防御は完全ではありませんでした。

魚雷炸裂の衝撃によって前部ガソリンタンクの継手が緩み、揮発ガスが漏洩し始めていたのです。

さらにはガソリン(軽質油)タンク直上にあたる前部エレベータが下部の戦闘機格納庫から1mほど上昇したところで、二次攻撃隊の零戦を乗せたままで前側に傾いて停止したことであります。

前述のように、このエレベータは100トンもの重量があります。艦内作業での修復はとても不可能なのです。

それでも、大鳳の戦闘力を維持するため、飛行甲板に開いた大穴(14メートル×14メートル)は塞がなければなりません。

応急員が総動員されて、艦内の応急処置用の丸太をかき集めました。丸太に限らず、応急用品は艦内各所に分散配置されていますから、集めるだけでも大変です。

それだけでは足りません。食堂の椅子や机も「徴発」され、停止してしまったエレベータの上に櫓を組み上げ、飛行甲板と面一にして穴を塞いだのです。この作業は0920には終了しています。

これらの応急措置で甲板の開口部をふさいだことで、艦内の換気が阻害されてしまいました。被雷の衝撃で漏れていた揮発ガスは、逃げ場を失って格納庫内に充満していくのであります。

では、この軽質油(ガソリン)タンクはどのように配置され、どのような防御が施されていたのでしょうか。

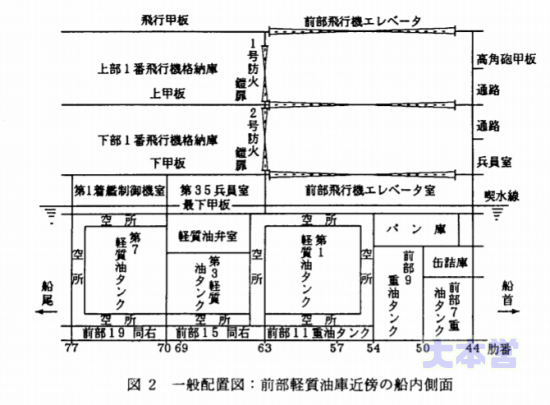

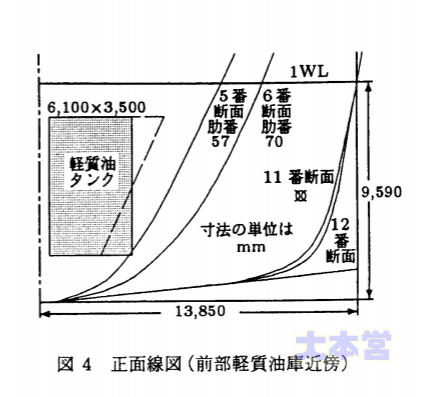

この図は前部エレベータ付近を「縦割り」に見ています。右側が艦首方向です。前部飛行機エレベータ室とあるのはエレベータの機械室だろうと推測します。

「大鳳」は不沈を標榜して建造された航空母艦であります。

不沈ではなくとも、多少の攻撃を受けてもその戦闘力を維持して「戦場に長く留まる」ことが求められた空母であったのです。

そのためにこそ、飛行甲板に無理を押して装甲を施してありました。

飛行甲板に装甲を張れば重心が上昇します。ですから、大鳳の飛行甲板の水面高さは12.51メートルしかありません。これは二回りほど小さい空母「飛竜」とほぼ同じです。

その結果として艦内容積が少なくなり、大鳳内部の甲板は翔鶴級より一層少なくなっています。

空母の役目は洋上で滑走路を提供するだけではありません。航空機への補給・整備・修理もできなければ、戦力にはならないのです。

ですから「大鳳」には他艦の搭載機にも供給できるだけの大量の弾薬・航空用ガソリンが積み込まれていました。ガソリンは1000トンにも達しています。これは翔鶴級の倍にあたる量です。

艦の前部に「第1〜10軽質油タンク」があり、後部に「第11〜14軽質油タンク」が配置されています。

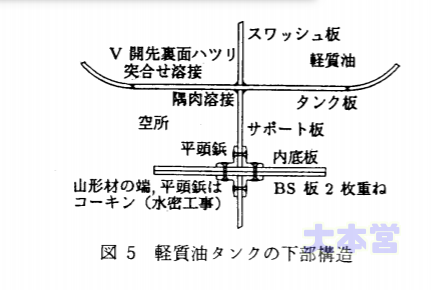

この「軽質油タンク」と言うのがガソリン貯蔵用の鋼板製タンクでして、帝国海軍航空母艦のルーツ、「龍驤」以降同じ「全溶接構造」で作られています。もちろん大鳳も例外ではありません。

全溶接構造なのは、鋲構造のタンクではどうしてもガソリン洩れを完全に防ぐことが出来なかったためです。

少し余計なことを書きますと「軽質油庫」ってモノもあります。コレは「軽質油タンク」を専用に格納する倉庫を言いまして、混同しないように注意が必要です。

電脳大本営がこう書くってことは、区別できてない記述をよく見かける、ってことであります(笑)Wikiとか。

この配置図から以下のことが判ります。

第1番軽質油タンクは上がエレベータ(機械)室の床で(下は二重底)、前後は隔壁などとの間に「空所」が設けてあります。

タンク外面と軽質油庫の内面との間に1m近くの間隔があり、蒸発したガソリンの拡散を制御する「コファダム」の機能を持たせています。(ただし大鳳では「合戦前に軽質油庫内の空所に水を張る」ことになっていましたので、雷撃されたときはこの機能は果たしていなかったと思われます。)

そして軽質油タンクの下部には支持構造が設けられていました。次の画像です。

エレベータ室の床の後半部(軽質油庫の上)に厚さ75ミリのCNCアーマーが装着されていた、とする記述もあるのですが、調べがつきません。

装甲版の継手は機械加工によりスカーフして重ね合せ、スカーフ部を鋲で締める工法で作っています。

板厚75mm以下の装甲板は搆造部材としても使われています。一般の鋼材との 接合も同じくスカーフして鋲接合です。

スカーフしても装甲板の剛性は大きくて、鋲も長くなり締まりにくくなっています。締めるのは未熟練工が多く、精度は高くありませんでした。

このため装甲板は砲弾の貫通に対抗する耐弾力はあるものの、雷撃による衝撃に耐えなければいけない時は、支持架・継手が欠陥になったのではないかと思われます。

甘さ

軽質油庫と軽質油タンクだけでは衝撃に弱くて、雷撃でガス漏れが起きる可能性が高いことはお分かりかと存じます。

これって、設計時点で気づけなかったモノでしょうか?

電脳大本営にとって、大鳳のあっけない喪失から戦訓を汲むなら、その点の考察を避けては通れないように思います。その点を考えるのに、もう一点図をご覧いただきたいと存じます。

「正面線図」のごく一部と軽質油タンクの位置関係を一枚に落とし込んだモノです。正面線図っていうのは、フネの全長をいくつかに均等に分けて、そこの外形を輪切りにしたもの、であります。5番・6番などは番号が若いほど艦首側になります。

11番・12番は艦中央部あたりだ、とお分かりになろうかと存じます。前部軽質油タンクのある5番・6番付近だと、フネの外殻とタンクの間にほとんど余裕が無いのが見て取れます。

大鳳は重装甲空母であるゆえに、他空母の艦載機にも補給する分のガソリンを積む事が求められました。そのために軽質油タンクは大量に積まなければなりませんでした。

いきおい、こういった「危険」な場所にもタンクを配置しなければならなかったのです。

空母に限らず、軍艦はスペースが無いモノであります。

特に大鳳の場合は飛行甲板に重装甲をしちゃった代償に、乾舷が艦の大きさに対し極めて低くなっています。そうしないとトップヘビーになっちゃいますからね。

つまり、通常の空母よりも艦内容積がなかったんです。

大日本帝国海軍の通弊として、こういった場合はまず水兵さんの居住環境が影響を受けます。それだけでは足りず、こんなに危険なところにガソリンタンクを配置しちゃった時点で不沈空母の運命は定まっていたのかも知れません。

設計時点で、たぶん設計者は気づいていたと思います。

が、用兵者の要求を断り切れなかった、というのが普通すぎますが、真相なんじゃないでしょうか。

苦闘

被雷直後から、大鳳艦内でガソリンとその揮発ガスの漏洩は認識されていました。

下部格納庫の前部昇降機付近でガソリンが「湧き出し」ていた、との証言が「丸」の何号だったかに載っていました。

これは漏出したガソリンが、周囲が浸水したことで格納庫まで押し上げられてきたと考えられます。

気化したガソリンは格納庫に止まらず艦内に充満しつつありました。ガソリン・タンクの後部にある弾薬庫はガスが侵入したために乗員が退去しています。

続いて第二格納庫も乗員の作業が困難になってきました。ココは罐室との距離が近いので、ものすごく危険です。

気化したガソリンを排出するために、格納庫の側面の扉はすべて開放されましたがそれでも換気が追いつきません。舷窓ももちろん全開放。

格納庫の側壁は前述のごとく、圧力を受けると吹っ飛ぶように考えられていましたが、この鋼鈑も外されました。

ガソリンタンクからの流出抑止も行われましたが、気化したガソリンを吸入して失神する乗員が続出します。

火花が出ることが怖いので工具の使用が自由にできません。作業は全く捗らないのです。

「気化ガス充満につきタバコ禁止・防毒マスク着用・火花が出る作業禁止」との命令が艦内各部署に伝達されています。

発電室などの扉は開放され、戦闘状態なのに大鳳の艦内はスッポンポン状態に。戦闘時の軍艦の艦内は被害を局限するためにできる限り細かく遮断されているのに…それだけ必死に換気作業を行っていたのです。

換気を優先するために、無事に残っていた後部エレベータも下げた状態で停止。

これで大鳳への着艦は「上空警戒の戦闘機と緊急を要するもの」に限られることになったのですが、同僚の大空母「翔鶴」もアメリカ潜水艦「カヴァラ」に雷撃され(1120)、1400には沈没したために、第一次攻撃隊を収容することになってしまいました。

第一次攻撃隊はいわゆる「マリアナの七面鳥撃ち」によって大量の未帰還機が出ていましたので、大鳳が収容した艦載機は零戦3、偵察型の彗星1の計4機でした。

しかし、この収容作業で換気がわずかでも阻害されたことは間違いありません。やがて気化したガソリンが何かのキッカケで発火してしまうときがやってきます。

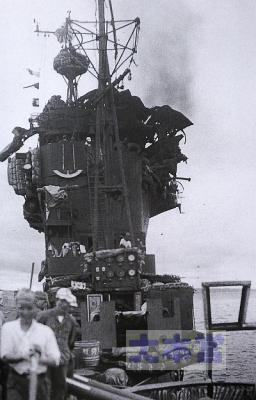

艦内は瞬時に破壊され火炎は全艦を覆いました。

消防装置も爆発で壊れて消火は思うに任せず、次第に傾斜して「不沈空母・大鳳」はあっけなく沈没したのでした。

対策

大鳳のあっけない沈没は帝国海軍の造艦技術者に大きな衝撃を与え、彼らにアタマの切り替えを迫ったのであります。

帝国海軍では、それまで用兵(軍令部とか高級指揮官など)と造兵(設計者や実際の建造にあたる技術者)の見解が対立することが多くありました。

しかし、今回だけは「大鳳のような重防御航空母艦がわずか一本の魚雷の命中によって沈没するはずがない。沈没の原因は火災である。」と用兵側も造兵側も正しく認識できました。

大戦争の遂行中でありますから、海軍は大慌てで対策を取ります。

大日本帝国海軍の全艦に、技術者がかつて夢想もできなかった非常手段が採用されることとなりました。

コレは防沈対策または浮力保持対策と称されるもので、一つのモデルがありました。大鳳と同じくマリアナ海戦に参加し敢闘した航空母艦「隼鷹」であります。

隼鷹は客船からの改造空母です。

もともと豪華客船として内装まで進んでいたモノですから、軍艦としては非常識と言えるほど木材を多用していました。

ですからマリアナへの出撃に際し、思い切った可燃物撤去を実施していました。およそ燃えると認められるものはほとんど一切、これを投棄していたのです。

マリアナ沖海戦後、各部横断的に構成された研究会が開催され、この「隼鷹」の内務長桜庭久右衛門少佐の提言をもとに、それ以前の常識では想像すらできない対策が打たれることとなりました。

まず問題とされたのは塗料です。

ミッドウェイ以降、艦内の塗料を兵員の手で剥がしてから戦闘に参加する場合がありました。不燃塗料が製造されたのですが、接着力と防錆力が不十分でした。

研究会はこれを徹底して、塗料は全部剥がし(無機質塗料に換える場合も)木製物はいっさい使用しない。リノリウムも特定個所以外は廃止する。吊床格納所は水密として防火水槽にする。等々…

士官公室では卓子(テーブル)1個を手術台用として残し、その他の調度品はすべて取外し式に変更します。私室の寝台は帆布製の折畳み式にし、カーテンなどは一切廃止。

兵員室は寝台兼用の食卓を1個だけ残して他は撤去します。

兵員は鋼の甲板上に帆布かゴザを敷き、その上に座って食事を採り、就寝時は毛布にくるまります。

水兵さんの生活環境は大幅に悪化しますが、生き延びることの方が大切に決まっています。

消防能力の強化も同時に行われました。移動式ポンプを増設したうえで、引火や誘爆が生じ易い場所には消防管を増設。

ミッドウェーでの航空母艦の大量喪失を受けて、抜本的な対策として「泡沫消火装置」が採用されていました。

格納庫などには従来から「炭酸ガス放出装置」が設置されていたのですが、被害と同時に破口が生じますから、炭酸ガスが漏れだしますので、効果が少なかったのです。

したがってガソリンの火災に対しては、特殊石けん液を強力なポンプにより格納庫内両舷に配置された主管から同時に格納庫内に散布する、いわゆる泡沫消火装置が採用されたのです。

格納庫内では、3メートル間隔の上下二段の噴出口より発火と同時に、瞬間的に特殊石けん泡沫が噴出する仕組みになっていました。特殊石けん液は噴出口で空気と混じって泡沫となります。

大鳳の場合、格納庫の規模が大きく、中央まで泡沫が飛ばなかったのでは?とも思われます。

大鳳の教訓によって、航空母艦の軽質油タンクの防御も再検討されました。

航空母艦の軽質油タンクは、ミッドウェー海戦後にその外側の空所に水を張ることになっていました。

しかし、マリアナ沖海戦での大鳳喪失の結果、このような方法では不十分であることが認識されました。そこでこの空所内に鉄筋を組み、コンクリートを充填することにしたのです。

航空母艦「瑞鶴」の場合には、ガソリンタンク部の外板外側に局部的バルジを設け、そのバルジ内にもコンクリートを詰めるという非常対策が行われています。

同時に、ガソリンの搭載量を必要最小限まで減らし、空いた軽質油タンクは十分乾燥させてガソリン管を閉塞。格納庫の通風装置も強化し、揮発油ガスが蓄積しないようにしました。

これらの対策の後、帝国海軍は最後の大海戦「レイテ沖海戦」に向かいます。

とは言っても栄光の機動艦隊はすでに搭載機も満足になく、ベテラン搭乗員も少なく、「瑞鶴」を中心にわずかに4隻が出撃できただけ。

伝統の戦艦部隊の進撃を援護するため、囮としてアメリカ艦隊の攻撃を吸収する役目を担ったのです。

小沢提督は見事に敵の注目をあつめたのですが、その代償として4空母すべてを撃沈されてしまいます。

しかし、いずれの艦も沈没までに力強い粘りを見せ、帝国海軍の意地を見せつけたのであります。

「大鳳」の喪失は、見てまいりましたように用兵者が気付かなくても技術者が気付けば避け得た問題です。(用兵者も、ミッドウェイなどから容易に気付ける筈ですが。)

ココに、帝国海軍の人的欠陥が露呈しているのです。

「用兵者の過大な要求に、造兵(技術)者が無理を承知で応える」

という、致命的な欠陥であります。

同じことが、第四艦隊事件や美保が関事件、友鶴事件で繰り返されてきたではありませんか。

海軍の期待を一身に集めていた新型戦闘機「烈風」の開発においても、用兵者の過剰な口出しで設計が迷走したではありませんか。

技術者はもっと勉強をして頂かなくてはなりませんし、卓見を持って事に臨んでもらわなければなりません。

しかし、技術者をして勉強に向かわせ卓見を持たせるためには、それができる制度と待遇が絶対に必要であります。さらに技術者の意見を重視しなければなりません。

失敗の歴史を繰返してはなりません。

-550x243.jpg)

-550x197.jpg)