紫電と紫電改2

さて、こうして出来上がった新型戦闘機「紫電」でしたが、主脚の欠陥は軽視出来ませんでした。その上現場のパイロットからは前下方視界の悪さも指摘され、川西の大量生産の目論見は頓挫してしまったのであります。

海軍、良いのが出来ても文句は付ける

海軍の要求であった大馬力の戦闘機としては「紫電」は十分に実用段階に達していたと思われます。主脚の故障の多さも、普通は運用の過程で治って行くものです。また、「誉」エンジンの故障も多く、川西や菊原を責めるのは筋が違うように思われます。

ただ、海軍としては実戦で乗りこなすパイロットの言い分を無視するワケにも行かず、川西に対して強く是正を求めました。

川西側も設計時間の節約のために中翼にしたままだった事は気がかりだったようで、「紫電」の不調をエンジンのせいに出来る内に急いで低翼に改造してしまおうと考えたようです。

川西は「紫電11型」の欠点改善のため、試作機が飛行してからわずか5日後の昭和18年(1943年)1月5日、「紫電」を低翼化した「仮称一号局地戦闘機兵装強化第三案」の設計に着手したのです。

川西の社員さんたちは正月3が日も休めぬまま、次の設計作業に突入してしまいました。

海軍もこの川西の計画を承認、3月15日には正式に「仮称一号局地戦闘機改」の試作を命じています。ところが川西で検討してみると、単純に「紫電」を低翼にしたところで性能的にも生産上にも、新設計の魅力が少ないことがハッキリしてきました。

「強風」を「紫電」に改造したときと同じように、間に合わせの部分が多くなってしまうのです。これでは多少の改善は出来ても新たな設計をする時間がムダになってしまうと考えられました。

腰を据えて、でも時間が無いから

とくに、火星エンジンを搭載したために太くなった胴体の「強風」の設計のままでは、コンパクトな「誉」発動機の利点が生かされないことは明白でした。

胴体の断面を「誉」に合わせて細くすれば、空気抵抗が減ってスピードが出ますし、低翼化とあわせて前下方視界はさらに改善される事でしょう。前下方視界の重要性はコチラの記事をご参照ください。

それに加えて、次々と発生する「紫電」11型のトラブルをすべて解決するとともに、前線から続々ともたらされる戦訓を取入れようと思うと、少々の改造では追いつきません。

当初からの目標である「短期改造」の目論見は雲散霧消し、ほとんど新設計になってしまうかも知れぬ。しかし時間を短縮しようとして「紫電」の二の舞を踏むことは許されない。

こう考えて、菊原をはじめとする川西の技術陣は回り道に見えても腰をすえ、根本的に設計をやり直すことを決断したのであります。

海軍は試作完成を急かすだろうが、時間は一人ひとりの努力で短縮すれば良い。そのように社内の意見がまとまったのでありました。

こんなところが、川西航空機が「紫電」の量産体制に入る前からその改造型「紫電改」(実際には「紫電21型」と呼ぶべきかも、ですがこの記事では「紫電改」で通します。「タカ」は偉大なのだ)の開発に邁進する理由とされています。

しかし、電脳大本営はもっと大きな理由があったと見ています。それは「生産性」です。

そもそもの「強風」の設計は、川西が戦闘機の設計に不慣れだったせいか、あまり生産性が良い設計とは言えません。

それを転用した「紫電」となると、継ぎ張りに加えてムリな構造も多くなってしまいました。部品の数もやたらに増えて複雑で造りにくい、大量生産するには不向きな機体であった事は間違いありません。

航空機メーカー2強に割って入ろう、と言う川西の目論見からすると、これでは「失敗」と言わざるを得ないのです。もちろん、海軍としても優秀な戦闘機は一機でも沢山欲しい。米軍が戦闘機が揃うのを待ってくれるワケがありませんから、生産性の良さはとても重要なのです。

またしても1年で

結果から先に申しますと(私が言わぬでも皆さんご存知のことなんですが)、川西の努力は一年間続きます。

思えば「強風」を本格的に開発していたのが昭和15年9月から1年強、その水上戦闘機を陸上機に転換する研究も昭和17年初め(海軍の試作許可は4月)から1年間続きました。

どちらのプロジェクトも一応の(って言うか、海軍の要求を上回る)成果を上げています。

そして三度目のチャレンジも昭和18年の初めから一年間で「結果」を出したのでありました。これは驚くべきことです。

同時期でみると、一四試局戦「雷電」が昭和14年9月からの一年半掛けて戦力化できず。「烈風」は試作は一七試ですが、昭和15年の末にはいったん試作指示が出ており、敗戦までに試作機が数機出来ただけ。

まあ三菱の場合なんか、戦闘機だけじゃないのに加えて、堀越さんが過労で倒れちゃったりしたことも影響はしてますよ。ただ、堀越さんしか頭脳が無いってんなら、それなりに後進を育成せんといかんでしょう。

いや、アニメ映画でも主役を張られた堀越さんをdisるつもりはないんですよ。これ、会社としての労務管理の問題だとは考えられませんか?

もちろん陸海軍がヤイノヤイノ言ってきますから、仕方ないとは思います。しかし、それをそのまま一人の技術者に押し付けるのは、戦力を有効に活かすって意味ではあまり感心できませんね。

ともあれ、川西は自分の能力の限界をわきまえていたのか?「二式大艇」「紫雲」「強風」をちゃんと完成させてから「強風」の改造に取り掛かりました。

海軍に期待されていなかった、って言うこともできますけど。ともあれ、川西は三度目も一年で結果を出したのでありました。

「紫電改」の試作1号機は昭和18年12月の大晦日に完成。またまた正月休みナシじゃ!

昭和19年1月には鳴尾飛行場で評価試験、続いて飛行試験が行われて、最大速度620km/hを記録。しかも、です。これは「誉」が例によって不調で、回転数を上げきれない(本来の90%程)状態での速度だったと言いますから、海軍は大きな期待を寄せたのでありました。

これ以降、「紫電改」の試作機は海軍航空技術廠のテストパイロットである志賀淑雄少佐(後に343空の飛行長となる人/その前にもう一つの大任)らによってテスト飛行が繰り返し実施されます。

志賀少佐によると「原型『紫電』の欠陥が克服されて生まれ変わった」とされ、高い評価を獲得していくことになります。

ココまでやって、たった一年

「低翼化」だけではない、「紫電改」の進化ぶりを見ていきましょう。

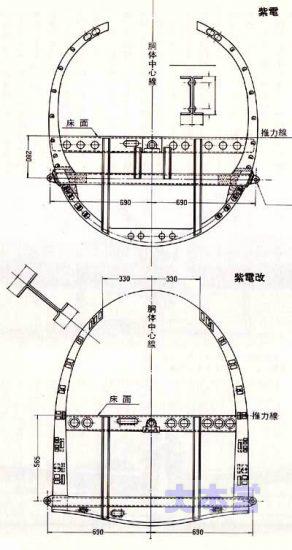

胴体は直径の小さい「誉」エンジンに合わせて細く絞られています。

エンジン径に合わせただけでなく、「紫電」の胴体には7.7ミリ機銃を装備するスペースがありました。この図では操縦席に切り欠きの両側ですね。

「紫電改」では7.7ミリを廃して20ミリ4丁を翼内装備としていますんで、なおの事細くできています。上の図で肩が丸くなっているのが廃止効果です。

胴体は400ミリほど延長、このスペースを利用して垂直尾翼の形を変え、位置も水平尾翼より後方へ。これで滑走時の転回癖を防止したのです。これは実戦ではあまり効果のほどを喧伝されませんが、後述の「ある」実験の成功に大きな助けとなっています。

全体的に「紫電」に比べて関西で言う「シュッとした」男前に生まれ変わったのですが、自重で197Kg・全備重量では250kgほど増加して細マッチョになっています。

これは『零戦』の弱点であり『紫電』にもなかった防御装備を追加したことによる、と思われます。

操縦席後方の防弾鋼鈑の設置(実験時のみとの記述も)、風房正面に厚さ70mmの防弾ガラス、燃料タンクは外装式防漏タンク(ゴム被覆)仕様とされ、更に自動消火装置が設置されています。

「紫電改」の防弾装備については、「ホントに?」って言う疑問が呈されることも多いのですが、これは米軍のせいでしょうね。

戦後の米軍の調査で、「『紫電改』の燃料タンクにセルフシーリング機能は無かった」とされた、との話が一般に流布されているんです。私はこの調査、見たことが無いんですけどね(英語の資料はなるべく見ないようにしてるせいでしょうか)。

ところが平成19年に至り、米国オハイオ州デイトンで復元するために分解された「紫電21型甲」5312号機の燃料タンクの外側に、防弾ゴムと金属網、炭酸ガス噴射式の自動消火装置が確認されたのであります。

紫電と紫電改から、コイツは外せない

「紫電改」は大きく重たくなり、翼面加重も過重となったにもかかわらず、零戦を上回る身軽さを持っていた、と評されています(坂井さんのように「こんなんアカンやん」という搭乗員もおられますが、これは個人の好み、って事にしときます)。

これは川西が「強風」のために独自開発した「空戦フラップ」を発展させた水銀式の「自動空戦フラップ」と、零戦で初採用された「腕比変更装置」の川西式進化によるものと考えて良さそうです。「弱小川西」の技術力が爆発している現象です。

離着陸時の揚力増加装置の一種であるフラップを、格闘戦の時にも使って小回りを実現する、って言うテクニックは第一次大戦のころから使われていました。

しかし、ベテランパイロットなら知らず、飛行時間の短い人にとっては通常の飛行+戦闘機動だけでも手にあまり、これらに加えてフラップまで操作するのは至難の業でした。

そこで採用されたのが自動ナシの「空戦フラップ」です。これは高低二段切り替え式ではあったんですが、空戦中はフラップを出しっぱなしって言う乱暴な奴でした。

これを採用した「強風」と「二式水戦」が模擬戦闘を行うと、当初は互角以上に渡り合った「強風」も速度の変化が激しくなると軽快な「二式水戦」に回り込まれることが多くなったそうです。

そこで川西技術陣が意地を見せつけたのが「自動空戦フラップ」というわけです。

空戦フラップの下げ角は常に「失速しない範囲で最小」であるのが理想です。あらゆる飛行状態で必要とされる揚力を、最小の抵抗で得るようにフラップの角度を滑らかにコントロールする必要があります。

しかしながら、空中戦の最中のパイロットにそれをやってもらう事はまず不可能なのです。

であれば、「空戦フラップ」は自動的に作動して、無段階に下げ角が変化するモノでなければなりません。

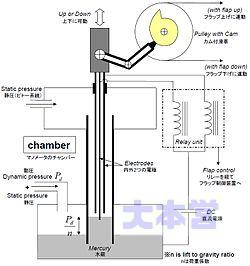

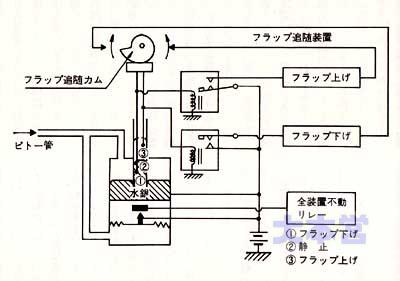

川西の技術陣が考え出して実用化した方法は、速度とGの大きさを検知して、この大きさに反応してフラップの下げ角を連続的に変える方法です。

速度はピトー管を、Gの大きさは水銀柱を、センサーとして使います。

ピトー管と水銀柱は結んであります。速度に応じてピトー管から圧力が掛かって、水銀が水銀柱内部に押し上げられます。速度が遅くてGがかかる時は、水銀は下がってきます。

この水銀柱の内部に、電極を高さを変えて二本入れてあります。つまり、水銀柱の高さによって

①二本とも水銀に触れていない

②一本だけ触れている

③二本とも触れている

という状態が出来ることは理解できます。

この状態をそれぞれ①フラップ下げ、②フラップ静止、③フラップ上げの電気信号(水銀は良導体)で出力してやるのです。

フラップの作動は油圧ですが、油圧コックは電磁リレーで開閉されるようにしていたのです。この「自動空戦フラップ」は川西の強度試験場の主任の清水三郎技師、田中賀之技師、仲慎吾技師の三名によって開発されたそうで、この辺りも三菱や中島とは一味違う分業開発システムが作動しています。

清水技師らはこれを手の平に収まる程度に造り上げ、操縦席から手の届く範囲に配置したそうです。

この「自動空戦フラップ」の開発・採用によって、「紫電改」はベテランにはより俊敏な機動性を、初心者にもベテランなみの戦闘力をもたらしたのでした。

コチラも重要

名機「零戦」には「剛性低下式操縦索」が採用されて、その運動性能の向上に一役買っていました。

これは低速時と高速時では、「舵」の効きが違う。高速の時は操縦桿を少し動かせば、低速時より良く効く(舵の効きは、速度の二乗に比例すると思います、たぶん)現象を、操縦索の強度を思い切って落としてやることでキャンセルしたもの。

高速で戦闘する時に、思いっきり操縦桿をぶん回せるようにしたんですね(笑)。

コレ、単純なようで「どこまで強度を落すか?」に相当な技術力が必要です。仕組みとしては単純なように見えて、実戦で有効に使うには圧倒的な技術の裏付けが必要なことは戦艦「大和」などの球状艦首を思わせるモノがあります。

川西はここでも「零戦」の猿真似は避けています。ただ、残念ながらこちらは三菱の無断階変更式ではなく、高低の二段式でした。

図の赤矢印がピトー管からの空気圧力で、これで扇状の板を動かしてやり、そこからの電気信号で補助翼の支点を動かしてやる、というモノでした。

これは「紫電」で実装され、「紫電改」にも装備されました。

「零戦」に装備された三菱式の剛性低下式操縦索については、米軍もこれを真似たそうで(事実は未確認)運動性能の向上効果は確実ですね。

これらの戦闘力の向上策と並んで、「紫電改」を傑作機たらしめた川西の秘策がありました。

それが生産性の向上であります。現代の我々からすると「えっ」って言うくらいの「策」ではあるんですが、当時の大日本帝国の工業界にはこの考え方は希薄だったのです。

ともかく作りやすく

「強風」やその改造の「紫電」は生産性に配慮したとは言い難い戦闘機でした。菊原技師はその反省を込めて「紫電改」の設計にあたって、出来る限り部品点数を少なくすることに意を注いだのです。

その結果エンジン・プロペラおよびボルト・ナット・リベットなどを除く部品が、約六万六〇〇〇点もあった「紫電」に対し、「紫電改」では4万数千点まで削減することに成功しました。点数が2/3になれば組付けの時間削減だけでも大変なモノになります。

「零戦」では強度部品にまで小さな穴をあけて、強度を落さないよう配慮しながら重量を軽減していた事は有名ですね。ところが、これは手間がかかります。

菊原たちは、この作業を「バカ穴」と呼んで毛嫌いし、紫電改ではこの作業も廃止してしまいました。「零戦」よりはるかに大馬力の「紫電改」では大した効果が無かっただけかも知れませんが、多少の軽量化よりも生産の容易を選んだ川西の慧眼だと言えましょう。

このほかにも数々の策を施して「紫電改」の量産体制が整えられていったのです。

甲戦へ

「紫電」と「紫電改」は海軍の区分では乙戦、つまり空母搭載ではない防空戦闘機(インターセプター)とされていました。

しかし、「紫電改」の優秀さを認識した海軍では、新甲戦「烈風」の開発が大幅に遅れていた事もあって、この乙戦を甲戦に転用しようと試みました。

昭和19年6月のマリアナ沖海戦において我が機動部隊は壊滅。さらに半年後のレイテ沖海戦で再建中の空母部隊を囮として投入してしまいました。一時は太平洋を圧した大日本帝国海軍の機動部隊も、過去のモノとなったかと思われた昭和19年11月11日。

東京湾に「超巨大航空母艦」が突然現れたのであります。その名は「信濃」、 戦艦「大和」「武蔵」に続く三番艦が横須賀海軍工廠で航空母艦として改造された当時世界最大の空母でした。

11月11日には在来機の着艦実験が行われ、いよいよ12日。

「紫電三一型(試製紫電改二)」という特製の機体でしたが、乙戦の「紫電改」が海軍の花形である艦上戦闘機として、新鋭空母に着艦したのであります。

着艦を行った搭乗員は山本重久少佐で、この人は戦後に航空自衛隊の戦闘機パイロットになります。

この「紫電改」を製作したのは川西航空機株式会社の鳴尾工場。

主な変更点は着艦フックの取り付けとそれに伴う附属部品の追加・補強と着艦時に三点引き起こしの安定性を高めるためフラップ角度の増加など。

「紫電改」は陸上基地での運用を前提に開発された機体ですから、着陸速度が速くて航空母艦の甲板ではオーバーランしてしまいます。

フラップ角度を増すことよって失速速度の限度に余裕が出来ます。

着艦試験の当日、天気は快晴でした。黄色い試作機色の「紫電改」は、単機青い空へ。

間も無く山本少佐の目に東京湾を南下する「信濃」が認められました。 真珠湾攻撃・インド洋作戦では「赤城」に乗り組み、後に「翔鶴」乗り組みに転じた経験を持つ山本少佐でしたが、「信濃」の巨大さにはドギモを抜かれたと言います。

山本少佐操縦の紫電改はタッチ・アンドゴーを二度行ったのち、低空で誘導コースに入りました。

着艦フックを下し、随伴している駆逐艦の上空で第四旋回を終わり着艦パスに入ります。

山本少佐はこのときの印象を

「零戦より視界良好で、赤と青の誘導灯も飛行甲板もよく見えた。パスに乗るのも左右の修正も容易である」

と語り残しています。

「スロットルを絞り、操縦桿を一杯に引くと、スーッと尾部がさがって

三点の姿勢になり、着艦フックがワイヤーを拘束した」

「これなら経験の浅いパイロットでも着艦できるであろう。零戦よりやさしいと思った」

とも記しています。

さらに、「紫電改」のテストを行って高い評価を下した志賀淑雄少佐が空母「信濃」の飛行長に任命されました。

この着艦は川西の菊原技師も見つめていたそうです。

菊原の目には、「機動部隊の再建なる!」と映ったに違いないと私は思います。

「信濃」には紫電改のほか、「流星」「彩雲」が搭載される予定でした。両機種とも「紫電改」と同じ日に着艦テストを完了しています。

しかしながら、既に大日本帝国海軍の栄光の時は過ぎ去っていました。

一時は太平洋どころか、インド洋にまで無敵を誇った機動部隊は再建されることは無く、紫電改も陸上基地から出撃するほかは無くなってしまいます。(´;ω;`)ウッ…

記事上のイラストに「あれ」使っちまったから、次は松山上空を書かないとイカンのかなあ、と思いつつ電脳大本営的小メーカー賛歌でした。