紫電と紫電改1

大東亜戦争が中盤に差し掛かると、米軍には大馬力エンジンを搭載して高速・重武装を誇る航空機が続々と登場して参ります。

実戦経験の長い大日本帝国海軍の搭乗員は、抜群の技量でソロモンの空を護ったのでありますが…

二式水戦の逆を

名機の名をほしいままにした主力戦闘機「零戦」も改良を続けたのですが、馬力は次第に隔絶し小手先の改良の範疇を越えていました。ベテラン搭乗員の技量をもってしても、新型機を屠るのは至難の業となりつつありました。

大日本帝国海軍が、制空権の奪回と本土防空の為に後継の新主力戦闘機を求めること、切なるものがありました。

この状況に至る前のことです。

水上機製造の名門「川西航空機」では、担当していた十三試大艇(二式大艇)・十四試高速水偵(紫雲)の試作機が飛んでいて、仕上げの段階にありました。難問だった十五試水上戦闘機「強風」も試作機の完成が間近に迫っており、設計部門の手がすいてきた時期でした。

三菱・中島の二強に挑む立場の川西としては、次にどんな飛行機を造るか?軍の要求を待ってはいられません。会社の案を陸・海軍に提示して、二強の鼻を明かしてやろうと企んでいたのです。

昭和十六年の十二月のある日、と言われますから、太平洋戦争が始まった直後のことであります。

川西の本社で、川西龍三社長・前原謙治副社長・橋口義雄技師長・菊原静男設計課長の四人による討議が行なわれていました。

意見は三つに別れましたが、菊原技師の提案した「局地戦闘機」を海軍に向けて提案することに決します。理由は以下の2点だったようです。

一つは、開戦以来の連戦連勝で広大となった占領地域を護るための「局地防空」が問題となり、大量の注文につながると考えられたこと。

二つ目は飛行機設計者にとって、戦闘機の設計は一度は挑戦してみたい「夢」であるということです。これは水上戦闘機「強風」設計のリーダーの菊原が肌で感じたことでした。

菊原は会議にのぞむ前に足立英三郎技師らと「強風」のフロートを車輪付の脚にする改造案を作成し、図面による検討と大ざっぱな性能推算を済ませていたのです。

私の見るところ、確かに二つの理由もあったでしょうが「強風」の開発中に中島が零戦をベースに「二式水戦」を作り上げてしまった事に対する反感があったんじゃないかと。

せっかく画期的な「水上戦闘機」を造り上げようとしてるのに、2大メーカーの「合作」で先を越されてしまった。「強風」の完成が遅れたから、などと言われますが、「強風」の試作指示からここまで一年しか経っていません。これは大メーカーの横暴ですよ(笑)

それなら二式水戦の逆をやって、水上戦闘機から優秀な陸上戦闘機を造ってやる!

海軍の事情

一方の海軍にとっても、この話は渡りに船でした。海軍の戦闘機は甲戦・乙戦・丙戦と区別されていました。

「甲戦」は艦上戦闘機として運用できる機体で、航続距離の長さや格闘性能が重視されていました。零戦が代表ですね。

この甲戦が海軍としては最も重要だったのですが、大東亜戦争が中盤に入り、有力な空母を失うと「乙戦」が必要とされるようになります。「乙戦」は艦上での運用は考慮せず、航続距離もそれほど長くない、いわゆる「インターセプター」で、火力と上昇性能を特に大切にしていたモノです。この時点までだと「雷電」が乙戦です。

「丙戦」は対爆撃機専用と言っても良い型で、主に夜間戦闘機が該当します。「月光」などですね。

川西航空機が欲の皮を突っ張らせて?それでも大日本帝国海軍の為になる提案をしたころ、海軍は前述の乙戦「雷電」の開発に苦しんでいました。

「雷電」は昭和14年9月から開発に着手したのですが、4年経っても難問山積。昭和18年9月には生産を開始したものの部隊配備しても所定の性能が出ない体たらく。

同じ「火星」エンジンを積んだ「戦闘機」(火星エンジンは本来爆撃機用)として完全に「強風」に先を越されてしまったのです(強風は昭和18年12月生産開始)。

一方で零戦の正当後継(新型甲戦)として、「烈風」が昭和17年7月に開発着手(考えようによってはその一年前から)されていたのですが、設計主務者が「雷電」と同じ堀越二郎。

堀越は零戦の性能強化にも力を注がざるを得ず、「烈風」は期待を集めながらもついに敗戦まで完成しませんでした。

「烈風」には「火星」より強力な2000馬力級で、しかも小直径の中島飛行機製エンジン「誉」が採用されたのですが、同じエンジン(陸軍名称ハ‐45)を使った陸軍の戦闘機「疾風」(四式戦)は開発指示から1年3か月ほどの昭和18年3月には初飛行。「大東亜決戦機」として3500機ほどが敗戦までに製造される傑作機となります。

ここでも三菱って言うか海軍は(同じエンジンを指定しながら)先を越されてしまっています。こうして見ると海軍の開発方針には何らかの問題があったと言わざるを得ませんね。

海軍、またまた余計なお世話

この様に「雷電」と「烈風」の開発遅延に苦慮していた海軍が、水上戦闘機の「強風」を設計し直して陸上戦闘機を造る、という川西の計画に飛びつくのはいわば当然の成り行きだったと思われます。

いろいろな記述があって正確には特定しづらいのですが、海軍は昭和16年の内には川西に対して「新型戦闘機」の開発に着手するように指示を下しています。

ただ、川西の提案に丸乗りするのが悔しかったのか?余分な指示を付けています。それは発動機(エンジン)を「誉」(陸軍名称ハ‐45)に指定したことであります(川西側で「誉」を希望したとの記述もあります)。

海軍のこんな「開発陣任せにしない」姿勢が新機種開発のたびに余分な労力が要求される原因となったのではないでしょうか。

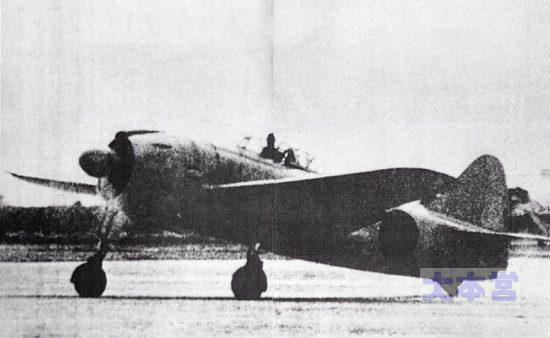

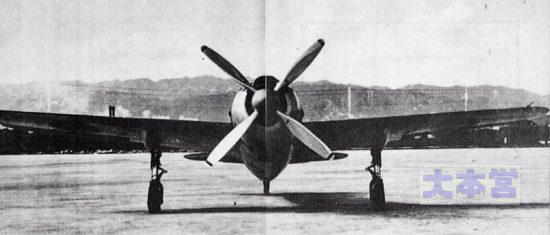

ともあれ、菊原の試算ではフロートを取り去ることで空気抵抗が減少し、エンジン換装でパワーも上りますので、「強風改」(これ以降は「紫電」と書きます)の最大速度は「強風」よりも八〇ノット増の約三五〇ノット(約650キロ/時)に達すると見込まれました。

なお、「紫電」の実際の最高速は高度5900メートルで584キロ/時、零戦五二型で565キロ/時。当時、30キロの速度差があれば空戦で圧倒的有利な状況が作れたそうです《これには、流石に諸説あり(笑)》。

川西としては可能な限り『強風』の機体を流用するつもりだったのですが、このエンジン換装の指示で小幅ながらも設計変更が必要となってしまいました。

「火星」と「誉」を較べると、「誉」の出力の方が大きいのですが、その直径は15センチ以上も小さくなっています。

本来なら胴体の太さも減らして空気抵抗を軽減する方が良いのですが、再設計していると時間が掛かりそうなので、とりあえずそのまま。

ただ、エンジン艤装関係は当然変更になりますから、防火壁から機首よりは新設計。

水上戦闘機「強風」を陸上機「紫電」にするためにはフロートを取り去り、主翼に主脚を取り付けるとともに尾輪も付けなければなりません。が、「強風」の胴体のままだと地上姿勢で機首が上がり過ぎてしまいます。そこで尾部下面に膨らみを付けています。

ドイツのBf109の場合は、同じ地上姿勢改善のために尾輪の脚柱を延ばす、と言う安易(笑)な方法を採っていますが、我が国の技術では、下手に脚柱を延ばすと強度の問題があったのだろうと思われます。

この後に主脚で展開される有名な話が先行してここに現れているのでした。

胴体で「強風」のまま使えたのは結局操縦席付近だけだったようです。

水平尾翼はそのままでしたが、垂直尾翼の前縁の形は少し変更され、これらの結果として「強風」とはかなり違った印象の胴体となっています。

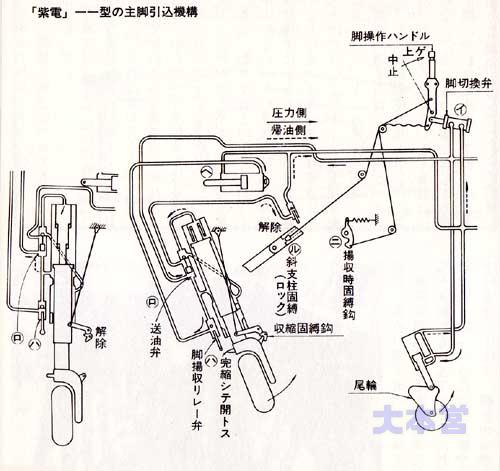

問題の主翼と主脚

幸いにも主翼廻りは車輪収容部分の追加を除いて、層流翼の「LB翼型」を引き継ぐことが出来ました。この事が「紫電」の弱点となってしまうのは皮肉としか言いようがないですね。

車輪収容部分の追加と一口に言っても、実際の設計に当たる技術者は大いに苦労をなさったようです。

水上戦闘機の「強風」の主翼は、波しぶきを避けるために中翼配置になっています。これをそのまま陸上機にすると、主翼下面と地面との間隔が大きくなり、脚柱が長くなってしまいます。

脚柱が最大に伸び切った状態、つまり車輪を接地させた時は主脚の支点から車輪中心までの寸法が1751.7ミリ。

脚の支点の位置は主翼内の機関砲の位置でほぼ決まります。ここから計算すると、脚を主翼内に格納する寸法は1366.5ミリしか取れないのでした。

差し引き385ミリ、脚柱を縮めてやらないと主翼に収めることが出来ません。

そこで川西の大沼技師と萱場製作所(ショック・アブソーバーなどのサプライヤー)の鈴木技師らが中心になり、「脚を短くしてから引き込み、脚を出したとき元の長さに戻る」世界にもあまり例を見ない伸縮式の脚柱構造を考え出したのです。

基本的には従来のオレオ式脚柱の外側にもう一つの筒を設け、脚柱本体がこの中でスライドして全体の長さを変え、油圧作動のボールによって外筒と脚柱本体のロックを行なう仕組みです。

簡単なようですが、実際には脚柱のロックが外れなかったり、脚柱が完全に伸び切らなかったり、伸びた時の外筒と脚柱本体のロックが不完全になって接地と同時に脚柱が縮んだりと作動に不安が付いて回りました。

会社としても、陸上機用引込脚の製造は初めてということもあり、この脚にまつわるトラブルは、装備エンジンである「誉」の不調と並んでパイロットや整備員を悩ませ続けてしまいます。

元旦に飛ぶ

数々の困難に見舞われながらも、弱小メーカー(エースパイロット坂井三郎氏に言わせると「水上機しか知らない田舎メーカー」)川西航空機は必至の努力を続けました。

誠心の努力は必ず実を結ぶもので、設計開始からわずか1年。当時の大日本帝国としては驚異的なスピードで「紫電」の試作一号機が完成したのです。昭和17年が暮れようとする頃でありました。試作機が出来れば試験飛行をしなければなりませんが、西宮市にある川西航空機鳴尾工場には飛行場がありませんでした。

試験飛行は陸軍の管理下にあった大阪の伊丹飛行場を借りて実施されることになりました。

戦いは次第に彼に有利となっていて、有力な戦闘機の一刻も早い投入が待たれています。

試験飛行を急ぐため、試作1号機は分解をしないで伊丹まで運ぶことになりました。鳴尾から大阪までは団平船で海路、大阪市内は市電が止ったあとの深夜に大型トレーラーに載せてそっと運びます。現在に比べて道幅は狭くて、電柱や市電の架線も張りめぐらされている大阪市内の通過は容易ではありません。

垂直尾翼が電線につかえそうになると竹竿で持ち上げ、主翼がつかえて進めなくなると止むを得ず数本の電柱を切りたおす大騒動を繰り広げ、明け方にやっと伊丹に到着。

こうして無理やり急いで運んだのですが、明けた日は大晦日。川西としては、それまで不眠不休で「紫電」を仕上げてきたことでもあり、正月3が日が明けてから試験飛行の予定にしていたようです。

作業員たちも設計関係者も、正月3が日位は休ませてあげないと三菱の堀越さんみたいになっちまいます。これは当然の処置だったのですが、海軍側はもっと追い詰められていました。

海軍航空技術廠飛行実験部の帆足巧大尉は見るからに精悍そうな試製一号局戦「紫電」に一目惚れでもしたのか、「地上滑走だけでも」と言って聞きません。試験飛行というモノは、製造会社のテストパイロットがまず乗って調子を調べてから軍のパイロットに渡すのが基本です。

しかし帆足大尉は乗る走ると言って聞きません。

あまりのしつこさに辟易した川西側が搭乗を許すと、帆足大尉は地上滑走どころかそのまま飛び立ってしまったのです。

「紫電」の第一回テスト飛行は公式には昭和18年元旦とされているんですが、実際には昭和17年大晦日だった、と言う一幕であります。

もっとも、この時は脚を出したままでした。軍人と言う人種で、メーカーに対して敬意を払う人は少数派。帆走大尉も調子に乗ります。「明日は脚を引込めて飛んでみたい」と言い出す始末。

川西側は一度譲ると際限がなくなる、と言う交渉のイロハをこんな形で学ぶとは思っても見なかった事でしょうね(笑)

試作工場の高橋元男主任も3が日のお休みを楽しみにしていた一人で、東京の自宅に帰るつもりだったそうです。

この時点で「紫電」は脚カバーに風圧がかかった状態での脚の出し入れテストはしていなかったそうです。高橋主任は予定変更を余儀なくされてしまいました。

強度試験場から応援を呼び、応急装置で地上テストを行うなどの徹夜作業になってしまいました。

厳寒の中での作業となりましたが、昭和十八年元旦の夜明け前になんとかテストを終了。

元日の太陽が昇り切った頃、帆足大尉が上機嫌でやってきました。「紫電」は大尉の操縦で無事に脚を引っ込めて飛びたちましたが、その後も脚に関するトラブルが絶える事はありませんでした。

大日本帝国の航空機開発は軍主導で始まったためか、列強に比べて「自由闊達さ」が欠けていたように見えて仕方ありません。

果たして「弱小メーカー川西」は主力戦闘機を造り上げられるのか?

紫電と紫電改「2」に続きます。