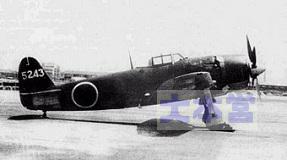

紫電と紫電改4~生産~

紫電と紫電改は大日本帝国海軍が待ち望んだ新型戦闘機となりました。米軍の大馬力の戦闘機たちと比べてもその戦闘力が見劣りすることはありません。しかし、その登場は余りにも遅く…

量産体制

海軍には「紫電」「紫電改」の他にも期待の大きな機体が二種類ありました。「雷電」と「烈風」で、どちらも開発が遅れていたのですが「雷電」の方が実用には近づいていました。

そこで、海軍は実用間近の「雷電」とすでに実用実験に漕ぎ着けた「紫電改」を比較しました。試験の結果、「紫電改」は「雷電」よりも高速かつ運動能力も高いと結論を出したのです。

「紫電改」の格闘戦能力は「零戦」との比較でも互角以上(水平機動では零戦に劣るが垂直面では圧倒、速力・安定感を加味すると完全に零戦以上)と評価されました。

この結果を得て「紫電改」の汎用性は航空関係者の大きな支持を集めたのです。本来の局地戦闘機としてだけではなく、遅れの目立ってきた「烈風」の代替として次期艦上戦闘機にも採用されることになったのでした。

この「艦上戦闘機」(甲戦)への任用については、空母「信濃」への着艦テストの模様を「紫電と紫電改2」で書きました。

「信濃」の飛行長は「紫電改」のテスト担当で「紫電改」が大好きだった志賀淑雄少佐が任命されたのですが、「信濃」が沈没しちゃったので三四三空に配属替えになっています。

その頃、戦局は一段と困難な局面を迎えていました。米軍の4発重爆「B29」や空母艦載機による本土爆撃が始まったのです。

危機に瀕した海軍・航空本部は「紫電改」の審査を進めながら、制式採用する以前の昭和19(1944)年3月の段階で(制式採用は昭和20年1月)量産開始を命じています。

「紫電改」に賭ける

一説では昭和19(1944)年3月、海軍は三菱重工に「雷電」と「烈風」の研究・生産を中止して「紫電改」を生産する様にと内示を出したとされています。

確実な数字だと海軍航空本部は、昭和19年度(昭和20年3月まで)中で「紫電」と「紫電改」を合計2170機も発注、昭和20年1月11日には年産11,800機という生産計画を立てているのです。

これは大日本帝国海軍史上の最大規模の量産です。

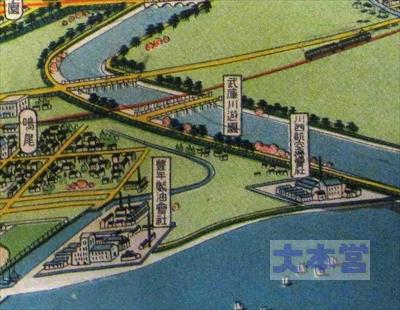

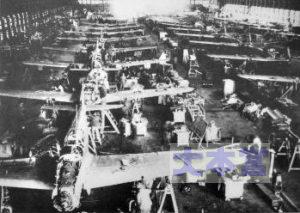

この大量生産を実現するために、開発元である川西航空機の鳴尾の製作所だけではなく、同業他社の三菱重工の水島工場や愛知航空機、昭和飛行機などが現行で生産している機種からの生産転換を指示されました。

更に呉の第11海軍航空廠と大村の第21海軍航空廠、厚木・高座の航空廠もエンジンなどの「紫電」「紫電改」向け部品の製造に当たることになります。

全国八ヵ所の工場を動員して生産を行い、昭和20年夏頃には月に千機を製造しようという計画だったのです。

他の開発中の新型機の計画を差し止めて「紫電改」を量産するのですから、海軍は名機「零戦」の後継機として「紫電改」を選定、次期主力戦闘機として扱うことを決めた、っていう事です。

これは弱小メーカー川西の大出世なのであります。

大軍需メーカー三菱も黙ってはいない(戦後に、ですが)んですけれど、この時点では完全に川西の下請けになってしまっています。

ついでに言っときますと、三菱は陸軍機でも「疾風」でライバル中島の後塵を拝しており、この状態が昭和20年8月を越えて続いていたら、どうなっていた事やら(儂、三菱が嫌いなんじゃないからな。初めての愛車は「ギャランFTO」だったし、「ランエボⅣ」にも乗ってたしな)。

みんな言わないから、電脳大本営が言っとかなきゃ。三菱はこのとき開発能力が低下しすぎてヤバかったんですよ。詳しくは、「紫電と紫電改」のエンジン編で書きますから。

航空戦力の格差

アメリカは昭和18年末、大戦中に各種の軍用機を12万5000機も生産する計画を立てていました。実際にはもっとたくさん作っちゃうわけですが。

Wikiの英語版にこんな表がありましたので、ご覧ください。地理的な要素や政治的な対立を無視しちゃいますが、日独はアメリカだけは敵に回したらアカンかった事が良く判りますね。(太字は沢渡の細工)

| Country | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Total |

| U.S. | 2,141 | 6,068 | 18,466 | 46,907 | 84,853 | 96,270 | 45,852 | 300,557 |

| Germany | 8,295 | 10,862 | 12,401 | 15,409 | 24,807 | 40,593 | 7,540 | 119,907 |

| USSR | 10,382 | 10,565 | 15,737 | 25,436 | 34,900 | 40,300 | 20,900 | 158,220 |

| UK | 7,940 | 15,049 | 20,094 | 23,672 | 26,263 | 26,461 | 12,070 | 131,549 |

| Japan | 4,467 | 4,768 | 5,088 | 8,861 | 16,693 | 28,180 | 8,263 | 76,320 |

| Total | 33,225 | 47,312 | 71,786 | 120,285 | 187,516 | 231,804 | 94,625 | 786,553 |

これに対して大日本帝国の飛行機生産は、号令をかけても掛けても実績が上がらず、昭和18年度で陸海軍あわせて20,000機にはとても届かない数字だったのです。

足らないのは飛行機の数ばかりではありません。搭乗員の補充の点でも我が国はアメリカに全く及ばず、貴重なベテラン搭乗員は開戦から戦いっぱなしで、昭和18年の半ばにもなると彼我の損害はしだいに逆転し始めたのでした。

昭和19年2月に最後の航空部隊がラバウルを引き揚げたのですが、ソロモン、ニューギニア方面で激闘を繰り広げた一年余で、大日本帝国海軍は約6000機の航空機を喪失していました。これは開戦時に保有していた航空兵力の約3倍にも相当します。

これは同じ期間に、ほぼ同数かそれ以上の飛行機搭乗員が失われたことを意味しています。その中にはかけがえのないベテランも数多く含まれていました。これに陸軍機の損害を加えると、その数はさらに大きなものとなります。

これが、以降の大日本帝国の作戦(航空だけでなく)の遂行に重大な影響をもたらしてしまいました。技量の未熟を補う意味でも、「そこそこ優秀な戦闘機」の大量生産は切実な要望であったのです。

「一機でも多く飛行機を!」という前線の将兵の悲痛な声は新聞・ラジオを通じて盛んに伝えられました。内地の航空機会社・飛行機工場はムリに無理を重ねて、どこも殺気立っていたのです。

工場ならどこでも良い?

川西航空機とて例外ではありません。さまざまな問題を抱えたままの「紫電」の生産と改良、それに「紫電改」の試作も重なり、それまでに味わったことのない緊張と混乱が会社全体をおおっていました。そこへ「紫電改」の大量生産です。

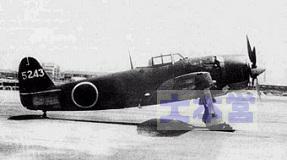

川西ではもっぱら鳴尾製作所で「紫電」の生産を行なっていました。しかし「紫電改」のテストが順調に進展して鳴尾製作所で「紫電改」を、それも大量生産する予定となったために「紫電」の生産を別の場所に移すことになりました。

一機でも多く、早く前線に「紫電」を送らなければなりませんから、悠長に工場の施設を整えているヒマはありません。工場のガワだけでも、と西日本の工場を片っ端からあたって、姫路にある日本毛織のメリヤス工場に白羽の矢が立つことになりました。

昭和18年7月から、メリヤス工場を飛行機工場にかえる作業が開始されました。

試作工場の主任だった高橋元男さんなどが「姫路組立工場」立ち上げの難事業に取り組んだそうです。

紡績の機械を取り払い、ガランとした工場に組立用の治具を据えて、なんとか格好を付けると、鳴尾工場からバラバラの機体を運び込んでノックダウン生産による訓練から始めることになりました。

ところが人が足りません。総務とか資材とかの部門は、今までの日本毛織の人を使えても、生産部門はそうは行きません。日本毛織の社員さんも100人余りが飛行機の生産を希望して残ってくれたのですが、仕事の内容はもちろん一変。

鳴尾製作所から班長・職長クラスを5~60人引抜いて、訓練を受けた日本毛織の社員さんたちをその助手につけました。

その下に徴用した工場経験の無い人を配し、何はともあれ生産を開始。10月には姫路工場製の第一号機が完成するという超スピードぶりだったそうです。

多くの困難に見まわれながらも、川西航空機とその社員たちの努力の結果、鳴尾製作所・姫路製作所あわせて昭和18年に71機、19年には824機の「紫電」が鶉野飛行場で海軍に引き渡され、帝国の空の守りについたのでした(実際には、工場に隣接した飛行場が必要なため、姫空の隣接地に鶉野工場も建設されています)。

女性の活躍

人も資材も足りないのは、鳴尾製作所でも同じことでした。

作業員はそれまでの川西の工員だけではとても足りず、国家総動員法による徴用工が続々と投入されました。変ったところでは、お相撲さんや阪神タイガース・阪急ブレーブスのプロ野球選手も交じっていたと言います。

昭和19年8月には学徒勤労令、女子挺身勤労動員令によって女子挺身隊や学徒動員の女学生たちが各職場に配属されるようになります。

これで殺伐な様相を呈していた鳴尾製作所にも、少し笑顔が戻ったようでした。関西の名門の聖心女子大・夙川女学校の女生徒や、海軍関係者の婦女子で組織されていた舳(みよし)会の令夫人など、普段なら外に働きに出ることのない女性たちが大挙して工場にやってきたのです。

もちろん、作業は羽布張りとか鈑金の型紙づくり、機体の日の丸塗装などの女性向きの軽作業ばかりだったのですが、飛行場勤務を希望する女性もいたらしく、女子整備員も何人か誕生しています。

女学生たちの中には、工場にはかなり遠距離から通わなければならない人もあり、8時に会社に入るために5時起きして汽車を乗りついでくる女生徒もいたそうです。それほどまでして工場にきても、素人の悲しさで能率は上がりませんし、部品不足がそれに輪をかけてしまっていました。

部品を求めて

「紫電」「紫電改」だけではなく、大東亜戦争後半の航空機製造で良く知られたボトルネックはエンジンですが、それ以外の部品も軒並み不足ばかりだったようです。

鳴尾製作所の組立工場では空戦フラップ開発の功労者である清水三朗技師が工場長を務めていました。毎朝、作業の進捗会議を主催するのですが、いつも資材やパーツの不足が議題になっていました。

たとえば組立てに無くてはならないリベットは、神奈川県辻堂にあった工場で主に生産されていました。リベットはどんな飛行機工場でも必要ですから、その確保には各社・各工場ともに必死だったようです。各社の資材担当者は辻堂へ殺到し分捕り合戦が展開されたと言われます。

鳴尾は関西だぞ、大阪の西だぞ、リベット位もっと近いところで調達しろよ、と思うのですが、これが当時の「基礎工業力の無さ」の実態なんです。

私もその一員ですが、「大東亜戦争はこうすりゃあ勝てたじゃん」「ドイツからエンジンの生産ラインそのものを輸入しとけば、優秀エンジンがバンバン造れたのに」って意見を主張される人たちが居られます。

でも、このリベットだけを取ってみても、なかなか簡単じゃないことがお判りいただけると思うのですが。

その上、当時は現在のように輸送にトラックを使うことなどは考えられないことでした(トラックそのものの数・品質、道路の整備状況などが原因)から、会議が終ると担当者たちはそれぞれリュックサックを背負って各地へ散って行くのでした。

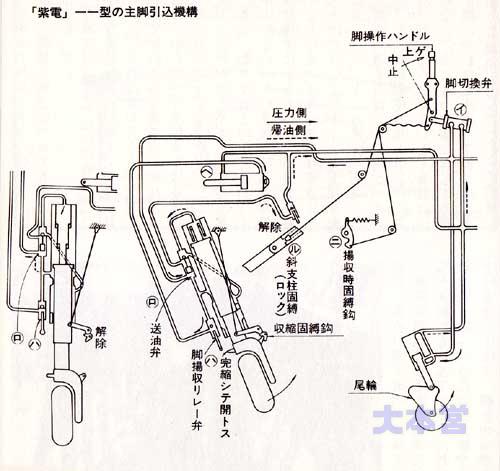

交通手段は自転車・鉄道・徒歩。ですから重い風防ガラスの担当者などは、大変な苦労をされたそうです。「紫電」の二段式の主脚など「大事に運ばなければいけない」というワケで、初めのうちは一等寝台車に乗せて輸送したんだそうですが、のちには普通の貨物輸送となりました。

余談ですが、川西が陸上機に不慣れなこともあり、脚のブレーキの悪さは伸縮機構だけでは無かったようです。

自動車でいう「カックンブレーキ」が掛かりやすい傾向があったようなんです。自動車ならタイヤが四つもあって重心も低いから、乗ってる人が不快になる程度で済みますが、飛行機では大変です。

姿勢が高くて不安定、その上基本的に二輪なんですから、ひっくり返ったり逆立ちしたりで機体を壊してしまいます。

みんなが苦労を重ねて、やっと造り上げて整備の終った機体がテストの最後でひっくり返って壊れたのでは、工員さんたちは泣くに泣けなかったでしょう。

エンジンはさらに深刻

故障が多く整備性・信頼性にも問題がある、とされていた中島飛行機の傑作エンジン「誉」ですが、開戦後に計画された主力機種の多くがこれを装備することになりました。

他の大出力エンジンの開発が遅れたためだと言われますが、それだけでしょうか?「誉」の不評はある原因が大きく影響してるんじゃないかと、私は考えています。その辺りは、近々別記事で詳しくやるつもりです。

ともあれ、「誉」の生産は中島だけでは間に合わなくなってしまいましたので、呉の海軍第11航空廠でも生産されることになりました。11空廠製のエンジンは、中島の荻窪工場製に較べると品質が劣ったらしく、工員さんたちは荻窪のエンジンを歓迎したそうです。

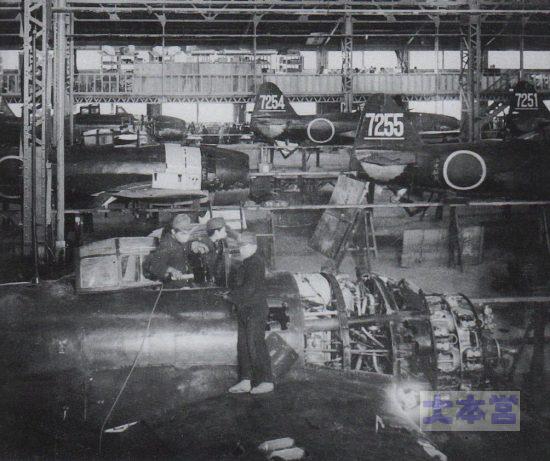

それでもエンジンの供給は遅れ勝ちですから選り好みも出来ません。工場には首なし機体がズラリと並んでいたのですから。

組立工場では、一機完成すると日の丸の旗を立てて簡素な完成式を行い士気を高めていました。「首なし」では完成になりませんから、いつまでも士気は上がらぬまま?

そんなわけにも行きませんから一機だけエンジンをつけて完成とします。その機体のエンジンはすぐ外されて、うしろの機体に取付けて、また完成式、という奇妙な「儀式」が行われるほどエンジン不足は深刻だったのです。

設計と生産現場、使用部隊の間で激しいやりとりが繰返され、エンジンも機体も具合の悪い個所は次々に改良されていきました。これは新型が登場すれば航空機に限らず通常行われる事ですが、「紫電」「紫電改」の場合は生産が未熟練工に委ねられていただけに、生産の遅延にさらに拍車をかけてしまいました。

しかし、前線への投入は急がねばなりません。工場では、毎晩のように徹夜作業が行われることになります。

苦しくも楽しい?合宿労働

男性工員さんたちは20日間も家に帰らない、などはザラにありました。工場では高粱(コウリャン)や玉蜀黍(トウモロコシ)の粉に米をまぜた握りめしを夜食として支給していましたが、やがてそれも無くなってしまいました。仕方なく海草を四角に固めて干したものを配ったそうです。勤労関係の担当者は乏しい食糧集めに、資材担当者にも劣らぬ苦労を重ねていたのです。食糧不足への帝国海軍の対応はコチラの記事でどうぞ。

組立工場にはリベット打ちの轟音がこだまし、戦場のような状況になっていました。深夜になって疲れると、工員さんたちは飛行機の下にむしろを敷いて横になり、目がさめるとまたリベットを打つ。家には帰らず新聞も読まず、今日が何日なのか判らない生活を続けました。

組立工場は胴体・翼・胴体艤装・部品艤装・総組立の五部門に分かれていたのですが、胴体艤装のチーフを務めていた竹内和男技師が次のような回想を残しています。

『深夜の工場の床は冷えたので、いけないことではあったが、工員たちは胴体の中で寝た。ここの方がいくらか暖かかったからだ。徹夜も計画的な場合は、夜食の準備があったからいいが、その予定でないのに作業が手間どって、いつの間にか徹夜になってしまうようなときは、寒さと空腹で弱った』

一般の作業者は交替で家に帰れましたが、現場の責任者たちは一ヶ月以上も帰ることができませんでした。清水工場長がベッドや毛布などを何処からか工面し、何とかしのいでいたようです。

こうなると夜食ばかりでなく、食事は全部工場で面倒を見なければいけません。昼は馬鈴薯4個に漬物二切れなどの粗食に耐え、みんな頑張ったのでした。

娯楽など望める訳が無いと思ってしまいがちの生活ですが、張りつめているだけではかえって能率が落ちるのが人間です。川西の鳴尾製作所にも時々慰問隊が訪れました。

ディック・ミネ、三浦環などがやってきて人気があったようですが、鳴尾製作所には他ではとても真似のできない自前の演芸団がありました。それが「宝塚少女歌劇」。

劇団員って言うのか、生徒って言うのか私は知りませけれど、彼女たちは「女子挺身隊」として製作所で働いていたのです。

楽団員も同じく鳴尾製作所で働いていましたから、川西の作業服に戦闘帽で演奏して、同僚たちにしばしの娯楽を提供したのでありました。

生産ははかどらない

素人工員さんたちが懸命に働いても、資材不足は如何とも出来ません。部品が無くて、月初はどうしても生産が上りませんでした。

それが月半ばから月末にかけて、なんとか生産のピッチもあがり、翌月になるとまたダウンといった状態が続きました。

これにはある「仕組み」が潜んでいます。生産予定の帳尻を合わすため、工場では部品不足のまま「完成機」として製作所付属の飛行場に送ってしまうのです。

飛行場の整備課としては、部品の付いていない飛行機を「完成機」として海軍に渡すことは出来ません。部品待ちの飛行機が飛行場にたまってしまうのです。

部品不足が頂点に達していた工場側では、これを幸いとして、飛行場にたまっている飛行機から部品をはずして持って行ってしまうのです。

少し前に書きました「首なし」の機体と同じことで、同じ部品が工場と飛行場を往き来しているだけですから、未完成機が増えるばかりで実績はさっぱり上がりませんでした。

それでも何とか完成した「紫電改」は、川西の手で指定された基地まで運ぶのですが、会社のパイロットは完成機のテストで手一杯。

待ちきれない実戦部隊の搭乗員たちが直接製作所にやってくることも多くなりました。遠くは台湾などからも領収にやって来ました。

搭乗員たちは予定の機数が揃うまで休養を兼ねて鳴尾に滞在します。生々しい戦場の臭いを漂わせ、白や緑のマフラー姿で鳴尾の街を闊歩する戦闘機パイロットたちは凛々しさと逞しさに満ち溢れ、「女子挺身隊」の乙女たちの胸をしめつけた事でありましょう。

しかし搭乗員たちには余裕はありませんでした。

3機編隊で離陸しようとしたうちの一機が、飛行場の端にあったクレーンに翼をひっかけて墜落するという事故が起こりました。搭乗員は実戦の雰囲気そのままで、かなり荒っぽい操縦をしていたようです。

生産数は

年産11800機、月に1000機の「紫電改」を造ろうと雄大な計画を打ち出した帝国海軍でしたが、激化する空襲の被害もあって計画はまったく破綻してしまいました。

ここまで書いてきましたように、作業に当たっている人たちの懸命な努力はあったものの、敗戦までに出来上がった「紫電」は川西の鳴尾製作所で541機、元日本毛織の姫路製作所で466機の合計で1007機にとどまっています。

「紫電」の弱点を矯正し、生産性にも十分な配慮をして設計し直したハズの「紫電改」はどうだったかと申しますと、コチラもあまり生産実績は上がりませんでした。

川西の鳴尾製作所がメインの生産拠点だったのですが、362機。姫路製作所で44機。その他の飛行機会社にも生産が命じられた筈なのですが、昭和飛行機で2機、愛知航空機が1機、三菱で9機、海軍第21航空廠で1機。

これには異説も(三菱、21空廠がともに約20機など)ありますが、「航空界の総力をあげて」といった感じにはなりません。

川西以外の会社は真剣に「紫電改」の増産に取り組んだのか?疑問にも思えますが、大きな要因は我が国に「工業規格」という概念が無かった事が大きいのではないでしょうか。

(工業規格の有無は私のFBFから御指摘があったものです。これから研究しなければなりませんが、那智須フリークの彼に、ここで感謝させていただきます)

翻ってアメリカを見てみますと、グラマン社のF6F「ヘルキャット」の生産数は1943年(昭和18)年の8月にピークを向かえているのですが、その数実に六五八機。

極論すれば、「ヘルキャット」はこの月の生産数だけで「紫電改」を圧倒できたという事になります(笑)

数は少なくても「紫電改」の性能は海軍の期待を上回り、目覚ましい活躍を見せました。F6F「ヘルキャット」やF4U「コルセア」といった大馬力のアメリカ機と互角以上に渡り合い、輝かしい戦果を挙げたのです。

しかし搭乗員の消耗と機材の補給が続かず、次第に戦果は乏しくなってしまいました。

その姿は優秀な艦船を取りそろえながら、シーレーン保護を忘れて徐々に劣勢を強いられた帝国海軍の縮小版のようです(泣)