零戦は本当に格闘戦に強かったのか2~撃墜王の射撃術~

前回は前下方の視界が限られ、照準がつけ難かった零戦を紹介しました。

他機種も含めて戦闘機搭乗員たちは、どうやって空中戦で敵を狙っていたんでしょうか?

戦闘機の射撃は当たらないもの

戦闘機は、誤解されがちですが敵の戦闘機と戦うことが本務ではありません。戦闘機の任務は敵の偵察機や爆撃機の行動を阻害することにあります。

敵の方は爆撃機にちゃんと仕事をさせてやろう、と護衛の戦闘機を付けてきましたから、やむなくソイツと戦っているだけのことなのです。

レシプロ戦闘機が敵と戦う手段は、ほぼ機銃だけでした。

敵の爆撃機を落とす(か追い払う)ことが任務なのですから、20ミリだ、30ミリだなどとケチ臭いことを言わずに、もっと大口径・大威力で一発で決着をつければ良さそうなものです。

しかし、そんな戦闘機はついに活躍することはありませんでした。

大東亜戦争末期、大日本帝国陸軍はアメリカ陸軍の戦略爆撃機に苦しみ、二式単座戦闘機「鐘馗」等にホー301という口径40ミリのロケット砲を搭載して対抗しました。

しかし、確実にB-29に命中させて撃墜できたのは上坊良太郎大尉だけでした(電脳大本営で確認できたもの)。

ホー301の携行弾数はたったの8発。その上ロケット弾ですから初速が遅く、おそらくは照準器にもその弾速がフィットせず、巨大なB29にも当てにくかったのです。

上坊大尉は陸軍きってのエースパイロットですから、その技量で見事に命中させたのだと思われます(B29の直下を追従し機首を真上に挙げて発射した、との説あり)。

ホー301に限らず、戦闘機の射撃は「当たらない」のが実相でした。

考えてみると、目標が高速で3次元運動をしている上に、発射側も3次元運動で追いかけているわけです。

ドッグ・ファイト中は3Gから4Gが常にかかっているそうです(零戦の20ミリ機銃は5Gで発射制限)。

戦闘機の機動に比べたら静止しているに等しいような、艦船からの対空射撃でさえ、なかなか当てるのは難しかったのですから、こんな状態で当たる方がおかしい、と言えるのではないでしょうか。

肉薄射撃と流し射撃

そのような現実は大日本帝国海軍の航空担当上層部も十分に把握できていたようです。

そしてその対策として取られたのが「肉薄射撃」と「流し射撃」です。

「流し射撃」はどうも将校搭乗員だけに推薦されていた気配があります。

といっても、海軍航空隊における射撃訓練の実態はまるで判らない、といってもよいような状態です。マニュアルが殆ど残っていないのです。ひょっとしたら敗戦時に処分されてしまったのかもしれません。

そんな悪条件のなかで、零戦神話の虚像と真実 零戦は本当に無敵だったのかが「流し射撃」の実態を推測してくれています。それを電脳大本営的に解釈しなおして紹介申し上げましょう。

実戦ではいろいろな角度・方向から敵を追いますが、ややこしいので後方から追い詰める時だけ考えてください。

高度はコチラが高いと敵は見えませんので同じか、やや下方(これが坂井三郎が得意としていた射撃位置=ぶら下がり射撃=ですね)です。

レクティル中央に捉えた敵機が次第に大きくなってきます。

前記事の「零戦は本当に格闘戦に強かったのか」では、この瞬間に撃ったら…と書きましたが、実はこれだけではまだ「必中」ではありません。

まず距離の問題があります。レクティルに捉えているのは小型機(P51やろか?)のようですので、この大きさなら200メートル内外でしょう。

20ミリの初速は毎秒600メートルほどですから、0.3~0.4秒で着弾するわけですが、敵機の方も時速500キロメートルで移動しています。秒速にすると140メートル、つまり着弾までに40メートルくらい動いちゃう事になります。搭乗員はこれを補正してやる必要があるわけです。

この補正作業を「見越し」と呼びます。敵の未来の予測位置に銃弾を置いておく必要があるわけです。

この「見越し」作業は、例えば対戦車戦闘であったり、水上戦闘であったり、対人狙撃でさえも必要なことは間違いありません。が、対航空機の場合は移動速度が桁外れに早いために、極端に難しくなってしまいます。

そこで海軍が推奨したのが「流し照準」でした。

それは次のような方法です。上の画像の場合なら、僅かに右旋回して直後方につき、操縦桿を強く引きます。

すると自機は迎え角を取りますから、敵機は見かけ上ではレクティルの下の方に消えてゆきます(照準点が敵機前方へ/敵機は風防の視認範囲にとどまる))。

ここで搭乗員は発射レバーを引き、かつ操縦桿を緩めます。自機は迎え角を解消し、照準点が敵機前方から少しずつ敵機に近づき敵機の方も(前進していますから)弾を置いたところに近づいてきて、やがて命中する、というわけです。

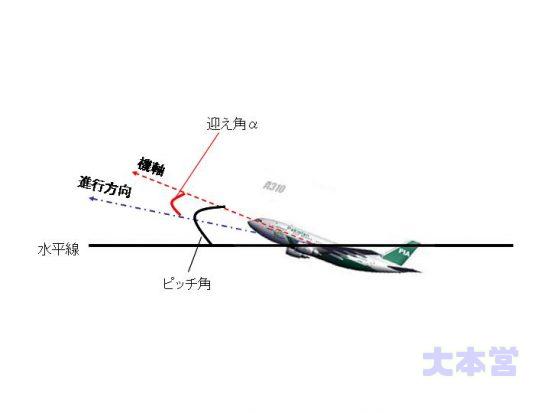

一見、論理的に見えるこの流し射撃ですが、「迎え角」の画像でお判りのように機軸と機の進行方向にはズレが生じてしまいます。

銃弾は当然機軸に沿って飛び出すわけですが、照準はそうは行きません。

光学式照準器は片目を当てて覗き込むようなものではありません。前面風防全体に映る景色の中にレクティルを投影して照準を付けやすくするもの。

3次元高速機動中の搭乗員は、無意識に進行方向に視線を向ける筈です。

レクティルを見る角度が微妙にずれてしまうわけです。

視線が進行方向を向かなくても、Gの問題もあって、これでは当たらないんですけどね。

米軍の射撃は

米軍(と帝国陸軍も)は日本海軍より、はるかに合理的に戦闘機の射撃を捉えていたようです。

すなわち「空中戦の射撃は当たらなくて当然」と喝破して、「風防のこの辺に、これくらいの大きさに見えたらレクティル中心に向かって撃て」という教育をしていたようです。

これはいい加減なように見えて、たいへん合理的なのです。

つまり搭乗員の「見越し」技術などには期待せず、当たりそうなときにダダダって撃って、万一当たったらラッキー!っていうことです。

どうせ当たらない「見越し」に気を取られず、適当に撃って自機の安全に気を配れ、ということでもあります。

現代と違ってレーダーもコンピューターの支援も自立誘導されるミサイルもなかった時代の射撃は、こんな程度の精度が精一杯だったのです。

問題はそれをしっかり認識して、それに応じた射撃システムを確立できたか否か?にありました。

精度が極悪であることを正しく認識できれば「チャンスがあったら、とりあえずぶっ放しておこう」という、大東亜戦争の空の支配権を左右した(と電脳大本営が勝手に考えている)空中戦思想にたどり着けていた筈なのです。

もう一つの方法

では戦史に名を刻んでいるようなエースたちは、どうやって膨大な撃墜数を稼いだのでしょうか?

あの人たちは一種の天才・異才であって、しかも経験を積んでいましたから、並みの搭乗員には不可能な精度で「見越し」が出来たと思われます。

それだけではなくエースそれぞれに独特の射撃術があったようです。

しかし、エースたちの回想録を読んでみても良く分かりません。

天才たちの残してくれた文章は天才にしか読み解けないのでしょうね。

その中で、なんとなく理解できそうな人が一人。ドイツ第三帝国空軍の第三位(だったと思う)の撃墜数を誇るギュンター・ラル中将(戦後、西ドイツ空軍での最終階級)です。

「ラルの見越し」

ギュンター・ラルは「見越し射撃の天才」と言われて、自身でも見越しの重要性に何度も言及しています。

しかし、ここまで私も少し混同気味に話してしまったのですが「見越し」とは「敵の運動する先を読む技術」あるいは電脳大本営的表現なら「敵の行きそうな所に銃弾を置いとくこと」であって「効率的に命中弾を送り出す射撃法」の一部をなすに過ぎません。

ギュンター・ラルがこの事をちゃんと理解していたか?ですが、ともかく彼の射撃術を電脳大本営的に説明してみましょう。

ラルは早い段階で敵機を正面に捉えます。ここで操縦桿を緩やかに引き、敵機が自分のエンジンの陰に隠れるまで機首を上げてやります。

ラルはこの状態を「エンジンの陰に置いて狙う」と表現しています。

いったん正面に捕らえた敵機を、わざわざ視界から消してしまうことで、大きな「見越し」を取っているのだ、と解釈いたします。

ここからの操作は微妙なんですが、緩やかに引いた操縦桿をゆっくりと戻しつつ、機銃を発射します。

一旦僅かに上げた機首を水平に戻し、レクティルに敵機が戻って来る前(前面風防に見えたら)から発射なのです。

くどいようですが敵機も前進していますから、これで着弾する頃には敵機はレクティル中央、見事撃墜。

流し射撃との違いは?

いかがでしょうか。大日本帝国海軍ご推薦の流し射撃との違い、お判りでしょうか?

まず、距離が違います。肉薄射撃が好きな海軍ですから、流し射撃でも出来るだけ近づきます。ラルの場合は「早い段階で」後を取ったら距離が遠くてもお構いなし。

次に機の操作ですが、流し射撃の方は敵機に接近していることもあって、かなり急激な機動になります。

ラルは非常に緩やかに行います。機首の上げ下げをするのは同じでも、ラルの場合は僅かに上げ(機全体も少しだけ上昇)るだけで水平に戻します。

それ以上敵機を追いかける機動は行っていませんね。機銃弾を送り込んでいるレクティル中央に、敵機が勝手に入り込んでくるワケです。

しかし、この「ラルの見越し」は誰でもできるものではありませんでした。せっかく後を取った敵を、少しの間とは言え自分の視界から消してしまう訳ですから。

この少しの間に、敵が進路を変えれば見失ってしまいます。「この間には進路を変えない」という見切りが可能な達人だからこそ、実行可能な射撃術だったと言えるでしょう。

ぶら下がり射撃

元同盟国のエースだけに名を成さしめるのは悔しいですから、電脳大本営的海軍ナンバーワン(理由は列機を落とされたことが無いから)エースの坂井三郎の射撃術もできる限り解説しましょう。

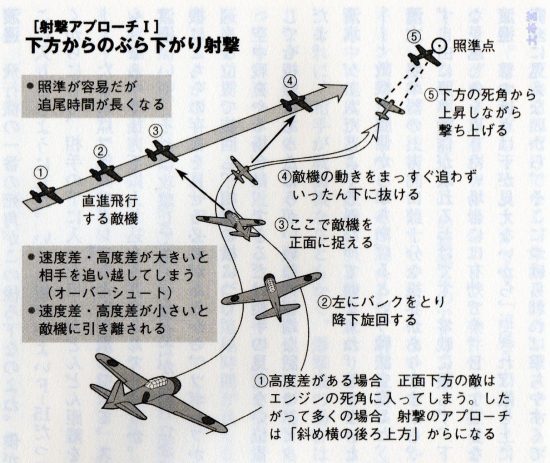

坂井は「流し射撃」や「ラルの見越し」とは全く異なるアプローチをします。

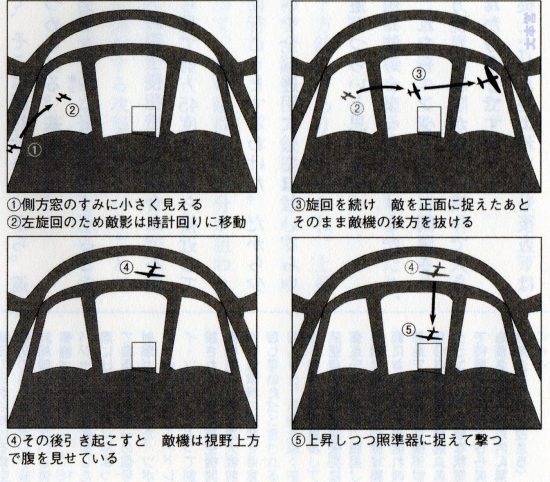

私の下手くそな文章より「零戦神話の虚像と真実 零戦は本当に無敵だったのか」から頂いた画像で説明する方がわかりやすいと思います。

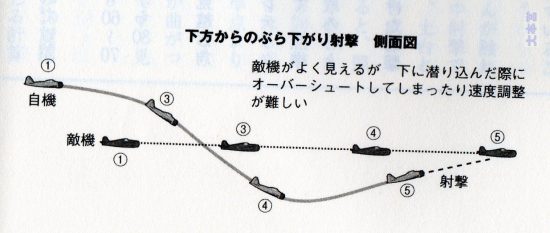

横から見ると、敵機と交錯しちゃいそうですが、真後ろではなくて斜め後方からアプローチしているのです。

丸数字は三つの図面で共通していますから、貴方も坂井三郎になってグラマンを撃墜してみて下さい。

図の説明でも指摘されていますが、この「ぶら下がり射撃」はタイミングなどが難しく、やはり一部の才能に恵まれ、努力を惜しまぬ、時間のあったもの(つまり初陣で撃墜されなかった搭乗員)にしかできないモノでした。

坂井三郎も言ってましたよね、「撃つ前に後を見ろ」と。

海軍ナンバーワン・エースの戦法は何度も修羅場をくぐったモノにしか伝授も真似もできないモノだったのです。

簡単・単純でなければ「戦法」とは言えない

結局、電脳大本営が何を言いたいかと言いますと、「精神論では戦争には勝てない」ということです。

「敢闘精神」やら、「護国の鬼と化す」やら「死して止まむ」なんぞは戦場にのぞむに当たって当然のことなのです。

この精神をもって英霊となられた諸先輩・ご先祖様をとやかく言う気持ちは全くありません。

戦争を専業に選んだ職業軍人には、特に国家の政策さえ左右し得る地位まで上り詰めた(その可能性があった者まで含め)海軍大学校などの卒業者には「有効な射撃ができるだけの訓練を施す義務」があったはずです。

陸軍にはその(少なくとも)可能性が有りましたが、海軍航空隊にはそのような教育がされていた痕跡はありません。

上述のように、マニュアルが現存しませんので、絶対に無かった、とは言い切れませんけれど。

肉薄射撃など精神論の最たるモノです。肉薄している間に落とされます。

流し照準(射撃)も物理的に無理があるし、初心者には難しいモノでした。

米軍や陸軍がやっていたように、「この辺にこう見えたらぶっ放せ!」こそ大量養成したひよっこ搭乗員を効率良く戦力化する道だったのです。

.jpeg)