帝国軍用機1~海軍航空技術廠の功罪~

航空機が誕生すると、各国軍隊は軍事に活用する方法を探ります。もちろん大日本帝国も例外ではありませんでした。ただ、陸軍と海軍では多少の違いがあったようで。

陸海の評価

海軍は陸軍に比べて、航空機の能力を高く評価していたようです。

陸海の戦略思想(どちらも、ハッキリ言って「戦略」というほどではないと思っていますけどね。でもまあ、ココは一般論に準じておきます)の違いがこの能力評価の違いをもたらしたと思われますので、簡単に述べておきましょう。

日露戦争後、帝国海軍は対米戦を将来の国難として戦備の充実を図ります。従来「対ロシア」を念頭に日本海の支配権獲得が至上命題だったものが、太平洋の西半分が守備範囲になりました。

当時、日米間にはさしたる対立案件はありません。確かに石炭から石油へのエネルギー転換が進行しつつありましたので、現代的な地勢概念だとアメリカ領だったフィリピンが大日本帝国のエネルギー供給を止め得る要地と見えないこともありません。

ですが、当時の世界最大の原油産出国はアメリカであり、我が国の最大の原油輸入先もアメリカです。

石油がほとんどの軍用モビリティのエネルギー源になったり、「産業の血液」になったりはもう少し先の事ではあります。

しかし当時の人でも少しだけ先を読む力があるか、石炭と石油の同一重量当たりのエネルギーの大きな差を知っていれば「アメリカと協調」が当面(10~30年くらい)の大日本帝国が取る道、という事は判る筈です。

私が「対米戦備」を海軍の予算確保の方便としか見ない所以であります。

一方の陸軍は対露一本やり。実は日露戦争以降は空前絶後と言って良いほど、日露関係良は良好でした。いや、良好というより蜜月とでもいうべきか。このハネムーンの間に満洲に産業の種を植え付けていくわけです。

満洲は清帝国の領土(というか故地)ではあってもChina人の土地ではありません。たいへん微妙で嫌な表現ですが「中華」から見れば「化外の地」ですからねぇ。

残念ながらロシアが第一次大戦中に革命でこけちゃいましたので、対露は「対ソ」と名前を変えて大日本帝国陸軍の戦備の基準となるわけであります。

陸軍の航空機への期待

ロシア(ソ連)を仮想敵とした陸軍は満州防衛が主眼ですから、侵攻してくる部隊をいかに叩くか?がその戦備の考え方となります。

満洲の大地でソ連の大軍を迎え撃つ陸軍にとって、新兵器の「航空機」は騎兵や砲兵や工兵や輜重兵と同じ扱い。歩兵の「補助兵力」の位置付けにならざるを得ませんでした。

陸軍航空本部が「航空兵器」の研究方針を初めて決めたのは、昭和8(1933)年10月の事で、重爆撃機・軽爆撃機・偵察機・戦闘機など機種別に必要な性能を定めているのです(陸軍航空本部機材研究方針)。

昭和8年の研究方針では「航空兵器は地上作戦に直接的に協力する」という用兵思想が根本になっています。

直接的な協力って言うのは地上部隊が行動するために、対抗している敵部隊を偵察したり、砲弾の着弾を観測したり、敵の部隊を攻撃したり、って事です。

この方針によって初期の国産機、九三式軽爆・九三式重爆・九四式偵察機・九五式戦闘機などが開発されています。

研究方針は技術が発展するのに呼応して昭和10年・12年・13年・15年・18年と改正が重ねられました。

昭和10年以降は「直接的な協力」に加えて「航空撃滅戦」という思想も付け加えられています。これは、『開戦後、速やかに航空部隊の主力をもってソ連沿海州の空軍基地を先制急襲し、敵航空部隊を一挙に撃滅する』という作戦方針。

直協とは思想が異なるように見えますが、いわゆる戦略爆撃とは違います。地上部隊が侵攻するのに先立って、敵陸上部隊の補助戦力(航空部隊)を叩こう!というモノでして、結局地上部隊の行動を円滑にするための作戦。

こういった航空機への期待から陸軍機の要求性能のうち、航続性能や搭載能力は重視されず、逆に速度や防弾能力が強く求められていました。

海軍の航空機への期待

対する海軍は航空兵器にどのような視線を注いでいたかと言うと、昭和10年くらいまでは「艦隊決戦の補助兵器」、という位置づけで陸軍と基本的に変わったところはありません。

陸軍と違うのは軍縮条約という軍備制限が課されていた事です。

軍縮条約の締結で予算を削減されることを恐れた海軍は

「対米7割無いと国防に責任持てしまへんやんかぁ」とか、いろいろゴネまくっていました。結局、主力艦も補助艦も対米7割は獲得できず。

「責任持てません」って言っちゃったモノですから、予算のためにも何か考えなくてはいけなくなりました。そこでひねり出されたのが「漸減作戦」です。

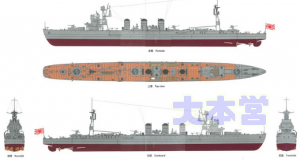

大平洋を押し渡ってくるアメリカ艦隊を、潜水艦・駆逐艦などで徐々に減らしていき、最後に質を重視した主力艦隊(戦艦・巡洋戦艦)で叩きのめそう、という構想です。

海軍の航空機への期待は、この「漸減作戦」にも使えるじゃん、というモノへ「進化」していきます。

一方で、第一次大戦の前から、海軍内には(まだ幼稚ながら)航空主兵論と言える論調もありました。

この代表格を中島知久平大尉が大正3(1914)年に提出した「大正3年度予算配分に関する希望」に見ることができます(この文書は「日本海軍航空史」に所収)。

中島はこの中で、

「一つの戦艦艦隊建設に2億~3億円の巨費を要する『ドレッドノート戦策』は豊かな国の戦策であり、貧しい我が国はもっと経済的な軍備を指向すべき」として航空機を海軍軍備の重点とすべきだ、としたのです。

中島の航空主兵論は海軍首脳の受け入れるところとはなりませんでしたが、前述のように「漸減作戦」をやらなければいけなくなり、そのための手段として航空機の研究が行われるようになって行きます。

したがって、海軍機には広大な太平洋を飛び回るための長大な航続力が求められるようになりました。

なお、中島が主張した航空主兵論は何度か蘇って議論されることになります。

開発体制

当初は外国から技術者を招いて飛行機を開発していた陸海軍でしたが、徐々に日本人の技術者が育ち、1930年代になると自国技術による軍用機の開発が可能になってきました。

昭和7(1932)年4月1日、帝国海軍は航空機の設計・実験、材料の研究、調査等を行う機関として「海軍航空廠」を設立します。

海軍は陸軍よりも航空機を高く評価していましたので、新機種開発を民間会社に委ねるかたわら、軍内部にも大規模な航空研究機関を設置して航空機製造会社を指導する(出来る)態勢が必要だと判断したのでしょう。

「海軍航空廠」はこの研究機関の中枢に位置することになります。

これ以前は横須賀海軍工廠造兵部に飛行機工場と発動機(エンジン)工場があり、茨城県の霞ヶ浦に飛行船と航空機の研究を行う技術研究所が分かれていたのです。

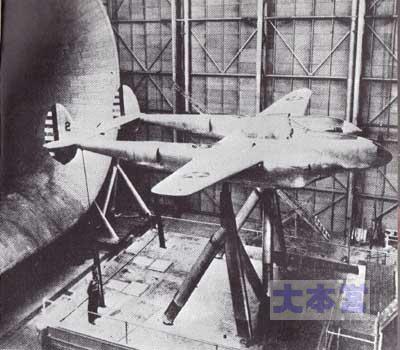

これを統合したのが「航空廠」です。航空機研究に必須の風洞も霞ヶ浦から横須賀に移設され、更に新たな風洞も建設されました。

航空廠は研究設備・気体やエンジンを試作できる工場設備・飛行実験を行う部隊と飛行場(追浜)を持つ「軍用機総合研究所」となって行くのです。

昭和15年になると、戦地に特設航空廠が設置されるようになり、本家の方が改名して「海軍航空技術廠」となります。

一方、陸軍はどのような態勢で軍用機の開発をしていたのか?と申しますと、何もしていないのであります。

海軍に遅れること4年(この当時でも、航空機の開発に4年の遅延はほぼ致命的です)、昭和11年に「陸軍航空本部技術部」が「陸軍航空技術研究所」に改称されたのですが、やってる事は従来どうりで設計要求の作成・試作発注・審査・改修の発令など。

陸軍はどうも自身の技術には自信が無かったようで、昭和12年1月20日の軍需審議会議事録(防衛研究所:陸軍省大日記:密大日記⁂外部リンクです)を見ると、

「超重爆や輸送機は海軍に研究を委託し、それがダメなら民間の良いものを購入したら良い」

「イヤイヤ、海軍は航続距離の長大を求めて、速度を重視しないから陸軍の要求とは異なる」

なんて議論が行われているんですね。この議論は結局

「研究は重点項目を絞り、急降下爆撃機などに比重を置く」

ってところへ収束してるんです。

何が言いたいかと申しますと、陸軍は自らの技術的な限界をあまりにも低く見積もってしまい、航空機への期待度が低かったこともあって、航空機開発を民間企業に丸投げしてしまっていた、という事であります。

一方で海軍は逆に自分たちの技術力を過信していました。既に艦船では世界水準を抜くだけの実績は持っていたからでしょう。しかし、公平に見れば工業技術全般で世界の一流をキャッチアップするには至っていませんでした。

航空技術は艦船と違って格段に小型軽量高効率が要求されますし、その量も大量に必要であって、帝国海軍にはそこのところが敗戦まで理解できなかったのです。

航空技術廠のお手柄

帝国海軍の航空機研究開発の中心機関として期待を集めた「航空技術廠」は、それに相応しい人材も集めそれなりの技術者養成も行っていました。

電脳大本営的な海軍航空技術廠の功績とそれに係った海軍の養成技術者代表を紹介させていただきましょう。

昭和16年の8月16日と言いますから、海軍自慢の新型戦闘機「零式戦闘機」が支那戦線でデビューして半年と少しです。新型戦闘機の評価は、日に日に高まっている時であります。

木更津海軍航空隊の飛行場で訓練中の搭乗員が、垂直旋回に続いて宙返りを打った時、主翼の外板にシワが寄っているのを発見しました。見つけたらサッサと降りてくれば良さそうなモノでありますが、「早く戦線に出たい!」って言う気持ちが勝ったのでありましょうか?

この搭乗員は外板にシワの寄った主翼で急降下を行なっちゃったのであります。高度3500メートルから降下角度約50度。

急降下爆撃機の降下角度が60度であります(速度が出過ぎないようにエア・ブレーキを展張しますが、もちろん零戦には付いていません)から、これは結構ムチャしてます。

高度2000メートルで引き起こした時の速度610キロメートル。その瞬間、機体が激しく振動したかと思うと補助翼と主翼上面の外板が吹っ飛んだのであります。

搭乗員は幸いにも練成途上とは言え、技量抜群でありました。補助翼が無くなり、主翼の皮がモゲちまった愛機を巧みになだめすかして無事着陸したのであります。

横空から早速調査員が木更津へ急行いたします。横空は航空技術廠の実験請負機関の色合いもある部隊なんであります。

しかし、事故機を隅からすみまで調べても事故原因は一行に判りません。

そこで、事故機と同じ状態の零戦で試験飛行をやってみることに致します。これも結構ムチャですよね。原因不明のままで事故を再現しようってんですから。

自動車事故じゃないんだぞ!この心配は見事に的中するんであります(歴史を知ってるんだから、的中当然ですが)。

実験機に搭乗するのは横須賀海軍航空隊の戦闘機分隊長・下川万兵衛大尉。

下川大尉は高度4000メートルから角度60度で降下を開始し、1500メートルで引き起こし。このとき、地上からは左翼から白い紙のようなモノが吹っ飛ぶのが視認されました。さらに続けて黒いモノが。

お断りしておきますが。この白黒の謎ときはしません(って言うか私の能力を超えてます)のでご了承のほどを。

零戦は下川分隊長を乗せたまま海中へと落下、無念にも下川大尉は殉職されてしまったのであります。

実験を繰り返して

航空技術廠ではお膝元で発生した事故でもあり、事故機を海中から引き揚げて原因を探りました。左右の補助翼と水平尾翼は発見できませんでした。

これは左右の補助翼が脱落し、水平尾翼に衝突してこれも胴体から離れたと考えられました。

ただ、補助翼が脱落した原因が判りません。

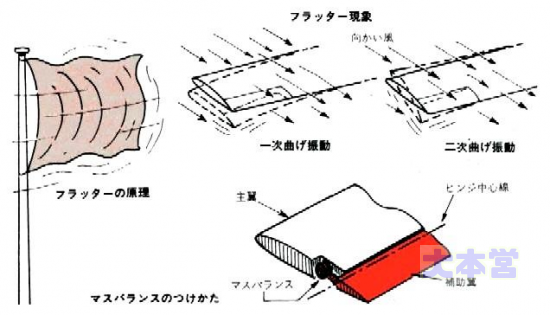

このテの事故の場合、もっとも疑わしいのは「フラッター現象」です。ご存じの方も多いでしょうが、一応説明させていただきます。

手っ取り早くWikiから。

フラッター現象(フラッターげんしょう、英語:flutter)とは、はためきや回転むら等という意味で、橋やその他の構造物、特に高速飛行中の飛行機の翼や胴体などが、風や気流のエネルギーを受けて起こす破壊的な振動をさすことが多い。

要は一定以上のスピードを出すと、翼や胴体の外板がバタ付くんですね。酷くなると、振動が激しくなって吹っ飛んじゃう。期待が空中分解した事例もあるのです。

万兵衛大尉機に起きたことから考えて、この事故はフラッターが原因とみて間違いないと思われました。

しかし、零戦だってちゃんと風洞実験をやって、フラッターの起こる限界速度を確認しています。その速度は時速750キロメートル。万兵衛大尉機や最初の事故機が出していた600キロちょっとでは、バタつきは起こらない筈だったのです。

この謎の解明役に指名されたのが、航空技術廠飛行機部の松平精(ただし)技師でありました。

松平は苗字でお判りのように杵築藩主の血筋で「ええとこのボン」だった上に、東京帝大の船舶工学科卒。

それでも就職浪人寸前だったのは卒業したのが昭和(1934)9年という世界恐慌真っただ中だったためでしょう。

こういった就職先の無い技術者の卵を「有識工員」という取ってつけたような名目で、海軍が救済のために採用していたのであります。

ついでながら当時の「工員」とは「無識」が前提です。ある程度の識見(技師ほどじゃない)を持った「技手」クラスは海軍がわざわざ養成してる様な時代なんです。

実際には、並みの「工員」さんが優秀だったのは、この人たちが動員されちゃうと、航空機の生産がガタ落ちになった歴史が証明してますけどね。

いつものように横道に入っちゃいました、申し訳ありません。

見落とし

松平技師は零戦採用時の風洞実験も担当しており、現代の感覚で言うと事故検証の適任とは言えません。が、彼は自分の良心と技術に忠実な日本男児でありました。

松平は緻密な考察と実験を繰り返し、自分たちが行った模型を使った実験に重大な欠陥があった事を突き止めました。

実験に使った模型は機体のカタチや各部分の重さの分布について、実物そっくりに縮小再現出来ていたのですが、機体の各部分の剛性の再現が出来ていなかったのです。

この事が原因となって、松平たちの実験結果が歪められていたのです。

あらためて、剛性分布も忠実に再現した模型を作って風洞実験をやってみると、僅か600キロメートル/時でフラッター現象が起こることが判って来たのです。

実機の剛性では、たった時速600キロメートルで主翼の振動と補助翼の振動が互いに影響して、補助翼の振動が大きくなって飛び散ってしまうのです。

この実験結果を受けて、零式艦上戦闘機の主翼外板は0.2ミリ板厚を増加して、その強度を上げる改修が為されました。改修してもなお、零戦の急降下制限速度は670キロに引き下げられていますけど。

こうして得られた知見は、零戦の三菱だけではなく、他の航空機メーカーにも共有されました。

海軍では全機種について「実機での振動実験」と「模型での風洞試験」が実施され、その結果に基づいて急降下制限速度が引き下げられています。

もしも、この事故原因究明が三菱の社内で行われていたら、これほどスムースに海軍全機種の再テストが為されていたでしょうか?この結果が陸軍機にフィードバックされていない所に大きなヒントがあると思いますけどね(笑)

さらに、民間企業ではこれほど大規模に事故原因を探れたかも疑問です。これこそ、「海軍航空技術廠」の大功績と言っても間違いないでしょう。

松平技師は戦後は新幹線の風洞実験などを主宰することになります。

航空技術廠の罪深さ

このように、地道に軍用機の性能を高める航空技術廠の活動でしたが、大日本帝国の航空戦力にプラスに働くばかりではなく、足を引っ張ることも沢山ありました。

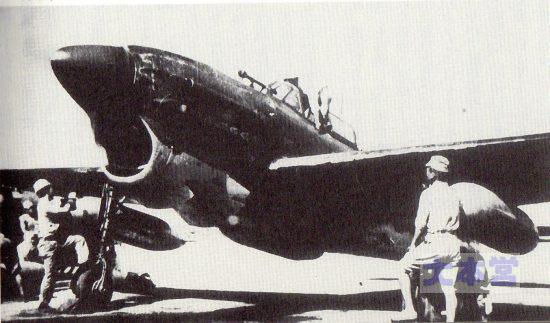

その代表例が艦上爆撃機「彗星」の開発譚でありましょう。

皆さんご存じのように、航空技術廠は民間企業なみに航空機の開発も行っております。その代表作が「彗星」と「銀河」なんですが、「彗星」は昭和13年に開発開始。

先に結果を言うてしまいますと、「彗星」は大東亜戦争後期の主力艦爆となり、2150機も生産(零戦・一式陸攻の次に多い生産数です)される傑作機となります。

流石「海軍航空技術廠」じゃん!と仰いますか?これが全く違いまして、ですね。

「彗星」は生産まで含めて考えると軍用機落第なんです。海軍航空技術廠は軍用機工場ではありませんから、「彗星」の生産は愛知航空機で行われました。

「彗星」が実戦で活躍できたのはひとえにこの愛知航空機の創意と工夫と苦労のおかげと言っても間違いないんです。

「彗星」の開発開始は昭和13年と申し上げました。零戦の開発開始に遅れること1年です(零戦は一二試)。ところが、実戦投入は零戦が昭和15年で「彗星」は昭和18年と3年の差が出来ているんです(艦上偵察機型は昭和17年採用)。

これこそが海軍航空廠の「罪」の部分なんであります。

海軍航空廠は技術力も高く、データも沢山集め、業界への指導力もあり、自らも一流機を設計する能力をも持っていましたが、「役に立たんからお役所って言うんだよ」という皮肉そのものの「お役所」の一面が色濃くあったんです。

以下、「彗星」に込められた航空廠のムチャクチャぶりを見てみましょう。

技術偏重では戦争に勝てません

「彗星」は艦上爆撃機としては超小型と言っても良い機体に設計されていました。機体寸度はほぼ零式戦闘機と同等です。

航空母艦のエレベータに乗るのに、主翼を折りたたむ必要が無いほどの小型ぶりでした。

これはすべて「敵艦上機よりも長大な航続距離」と「敵戦闘機を振り切り得る速度性能」という相反する二大要求性能を実現するためでした。

そのために空気抵抗の軽減に重点を置いて設計されていたのです。

航空廠でこの彗星の設計を担当したのは山名正夫技師で、東京帝大工学部航空工学科卒。彼にとって不幸なことに、民間での勤務経験がありません。

山名技師の設計チームは厳しい要求性能(最高速度280ノット=約519 km/h《零戦の要求性能より10ノット速い!》・巡航速度230ノット=約426 km/h・航続力爆撃正規800海里=約1,482 km・爆撃過荷1,200海里=約2,222 km)に対して、新機軸テンコ盛りで対応します。

発動機には液冷エンジンの「アツタ」を採用。構造が複雑で製造・整備が難しく、重くなる液冷を採用したのは空力対策のため。正面面積が小さいから。

爆弾も胴体内の爆弾倉に収容、その爆弾倉扉も胴体内側に畳み込む複雑怪奇な構造を採用。こうすることで、爆撃時に扉を解放しても空気抵抗の増加を抑えることができるからです。

脚の上げ下げ、フラップや抵抗板(エア・ブレーキ)、爆弾倉扉の作動は従来の油圧からすべて電動式に変更。

これだけの新しい試みをブッコミながら、試作機の完成は昭和15年11月と、そんなに遅くはありませんでした。ところが制式採用はそれから1年8か月を要して昭和17年7月。

この時の採用は「二式艦上偵察機」としてのモノで、本来の「艦上爆撃機」としての採用はもう一年半かかって昭和18年12月の体たらくになってしまいます。

しかも、愛知航空機に委託された生産は問題点だらけでした。愛知の努力もあって、機体の方は(時間はかかりましたが)何とか量産に入ったモノの、エンジンは大幅に生産遅延。

工場には「首無し彗星」がズラッと並ぶ悲惨な光景が展開していました。この状況に空冷エンジン「金星」を搭載した型も急遽造られる事態になってしまいました。

これは、山名技師にも一定の責任はありますが、航空廠の大問題だと言えるでしょう。航空廠は大切な新型艦爆を「実験機」のように扱ってしまったのでありました。

もし「彗星」がソロモンの争奪戦に間にあっていたら?その長大な航続距離と戦闘機並みの速度性能が大いに役に立ったことでしょうが、マリアナの悲劇の半年前の制式採用では…

航空廠(空技廠)が民間工場の量産ラインにまで気を配っていたら?お役人にはこれはムリな要求なんでしょう。

民間に任せっきりにしちゃった陸軍の航空機開発は別記事にいたします。何時になることやら、ですけど。

-550x367.jpg)