化け猫の系譜その1

アメリカ・グラマン社の艦上戦闘機は「○○キャット」と名付けられて、大日本帝国陸海軍の戦闘機たちの良きライバルとなりました。「F4F」「F6F」「F8F」…あれっ偶数ばっかりじゃん。

ちゃんと作ってたけど

今回も戦後の「ジェット猫」には目もくれず、「みんな大好きレシプロ機」だけの記事であります。

あまり知られてはいませんが大東亜戦争を多分に意識して、アメリカ海軍とグラマン社は良く知られた「ワイルドキャット」「ヘルキャット」「ベアキャット」の間にしっかり奇数番号の戦闘機を作っているんであります。

残念ながら「F5F」の方は猫族の名前ではありませんが(笑)「F7F」なら完全に猫であります。

これらがまた世界的にも珍しい艦上戦闘機で、「さすがアメリカ」と申しましょうか、略して「アホか」と申しましょうか?といった戦闘機なんですね。この2機種を見てみましょう。

F5Fは猫じゃなくてロケット(笑)

昭和13(1938)年2月、アメリカ海軍は「高速艦上戦闘機」の計画(仕様・SD112-14=最高速600キロ/時、海面上昇率1067メートル/分以上?)案を航空各社に提示いたします。

グラマン社はこれに対して、自主開発を進めていた社内名称「G-25」で応え、G-25を発展させたXF5F(社内名称G-34)の設計を開始したのでした。

艦上戦闘機ですから、機体寸度はなるべく小さくすることが望ましいのですが、このG-25→G-34はなんとなんと双発機だったのであります。

アメリカ海軍は昭和10年以前から双発戦闘機の開発に着手していたように思われますが、それが艦上機だという積極的な記録がどうも見当たりません(海兵隊向けかも知れませんからね)。

まあ、時期的に見て世界の潮流に乗っかった長距離侵攻戦闘機狙いだったと思いたいところですよね。

この点は後で書きます。

その計画の要求性能が低すぎ(500キロ/時切ってたような)て、「出来上がったときに時代遅れになってんじゃね?」と不安に駆られた海軍さんが、要求を書き換えちゃったのが「SD112-14」の真相みたいなんです。

どこの国でもお役人様は勝手なモノで、もっぱら「官需」に頼る武器メーカーの立場は弱い弱い(笑)

ともかく艦上戦闘機でありますから、双発であっても小さく造らなければいけません。

そこでグラマンがやらかした超奇抜な方法と申しますのが、「胴体の長さを極力縮めよう!」というモノでした。

そのため主翼の前には胴体部分がありません。絶後ではないかも知れませんけれど前例は無いでしょうね、こんなカタチ。

Wikiではこれを

これは、着艦時の視界を確保すると同時に、双発エンジンのプロペラ中心間隔を小さくして機体を引っ張る(同時に重量物を中央へ集め、機体の慣性モーメントを抑えてロール率を高める)という設計思想であった。

後でこれを馬鹿にしますからね、覚えといてください(笑)

まあ、私たちの良く知ってる化け猫どもも、図体は太短いんで、意外じゃないとも言えんことは無いような有る様な。

こういった処置によって機体寸度は単発機と同様に抑えられました。主翼はもちろん折り畳み式です。艦載機のお約束ですね。

限られた収容面積の空母の格納庫ですから、これは当然です。

案外見落としがちなのが、格納庫の「高さ」です。F4F「ワイルドキャット」などが「上に曲げてから後にひねる」複雑な事をやってるのはこの「高さ」対策です。

XF5Fは試作機だったこともあって単純に上に曲げるだけですが、もう一つの高さが気になる翼には対策をしています。それは垂直尾翼。

尾翼の面積というのは水平方向の飛行安定に大きな影響を与えます(って言うかそのために付いてる)から、小さな空母の甲板に降りようと思うと、デカければデカい程良いのです。

ところが、格納庫にしまうことを考えると、そんなに馬鹿デカいモノは付けられません。そこでグラマン社が考えたのが「双尾翼」でありまして、XF5Fの外見上の大きな特徴になっています。

XF5Fの試作機第1号は昭和15(1940)年3月、完成。グラマン社でテストをやってみたところ、上昇率(1分あたりで上昇した高さ)が4000フィート(1220メートル)を叩きだし、圧倒的な高性能を示したのです。この結果から付いた愛称が「スカイロケット」。

私は素直な人間ですから、「スカイ以外で使いもんになるロケットがあったのかよ!」とか言いたくなってしまうのですけどね。

「スカイ・キャット」とかにしておいてくれたら、この記事もずいぶん楽に書けたのに(笑)

どれくらい小さかったのか

「ロケット」といわれるほどの性能の煌めきを垣間見せた(持って廻った言い回しにご注意)XF5Fでしたが、本質は「小さく造った双発機」でありました。

何処まで小さく造ってあったのか?我が零戦と比べてみましょう。カッコ内に零戦の数値(基本的に11型の数値です)を記載していきます。

全長:9.80メートル(9.06メートル)、全幅:12.8メートル(12.00メートル)、全高3.7メートル(3.51メートル)、自重:3630キログラム(1754キログラム)

エンジン:ライトXR-1820-40/-42〔左右逆回り〕1200馬力×2(栄一二型940馬力)

最高速616キロメートル/時(518キロメートル/時)、上昇率1220 メートル/分(6000メートルまで7分27秒→約800メートル/分)

自重が倍ほどもある他は、そんなに変わりませんよね。重たいエンジンが倍付いてますから、これはやむを得ません。

零戦の方もエンジンを「金星」に換装した54型だと3150キロありますから、XF5Fは機体そのものがかなり軽く出来ていたんですね。

そのせいかどうか?のちにボディの剛性不足が指摘されるようになってしまいます。

そのころには「ヘニャヘニャ・ボディ」なんてどうでも良いくらいのダメダメぶりが、バレてましたけどね。

試作機は1941年に海軍に引き渡されてテストを受けます。速度はそこそこ出ていたものの、難点も数え切れないほど指摘されました。

グラマン社は胴体を補強したり、機銃を装備するために機首を延ばしたりと改修を行ったのですが、そのために機体重量が増加して速度性能は低下してしまいます。

それよりも何よりも、「XF5F」には致命的な欠陥が見つかってしまいました。それは「前下方視界がゼロ!」っていう事です。

もしXF5Fが陸上機だったら、「だいたいの見当をつけておいて、思い切って着陸する」なんていう荒業もあったかも知れませんが。

海軍のテストで

「空母の甲板上の着艦誘導士官の姿が見えない」

という事がバレて大問題視されました。

実際には誘導士官どころか空母の甲板が全く見えなかったのが真相で、これではどんなウデの良い搭乗員でも、前後左右に揺れる空母への着艦は不可能です。

テストが佳境に入っていた昭和17(1942)年には、グラマンのライバル、チャンス・ヴォート社の「XF4U」(逆ガル翼のコルセア)が高性能を示した事もあって、アメリカ海軍は「XF5F」をさっさと見切ってしまいます。

「XF4U」も様々な問題が噴出して、実戦参加が遅れるのは有名な話で、その隙を付いてグラマン社の「XF6F」がアメリカの主力艦上戦闘機の座を射止めるのは皆さんご存じの通り。

「艦上戦闘機のグラマン」の座が安泰であることを見切ったグラマン社も、「XF5F」にこだわることなく、「XF6F」(ヘルキャット)の実用化に邁進するんでありました、チャンチャン。

判ってて

いや、チャンチャンじゃねえし。「XF5F」の姿態をご覧ください。

で、Wikiですよ。

「着艦時の視界を確保すると同時に」って書いてあるじゃありませんか。どうやって「視界を確保する」つもりだったんでしょうか?

しつこいですが、もう一度「XF5F」の格好を見て頂きたいと思います。パイロットの眼の前下方には広大な主翼が広がってるじゃないか!

この格好で、主翼を透明素材で作る以外にどんな手段で前下方視界を得ようと言うんでしょうか?

こんなん、設計の時点で小学生でも判るぞ(笑)。

アホな設計に、一時的とは言え期待を懸けた「弩級阿呆海軍」に負けちまった我が帝国海軍…トホホ。そして視界を確保と言い張るWiki。

1機だけ造られた「XF5F」の試作機はテストを継続していましたが、昭和19(1944)年12月11日に着陸失敗して機体が大破すると、同日付で廃棄処分にされてしまいました。

グラマン社は「F6F」の開発と並行して新型双発艦上戦闘機「XF7F」の開発にとりかかることになり、「XF5F」のテストで得られたデータが重要な役割を果たすのであります。

タイガーキャット

アメリカ海軍は大日本帝国との戦争を睨んで大型航空母艦の建造計画を進めていました。後に「ミッドウェイ級」と言われる空母群(戦争が終わったんで4隻で打ち止め)であります。

昭和13(1938)年、この大型空母に載せるための「新型艦上戦闘機」がグラマン社に発注されました。グラマン社に要求された条件は以下の通りです。

1.空母で運用できる双発戦闘機であること

2.制空戦闘だけでなく、地上攻撃、対艦攻撃もこなせること

3.可能であれば、航空魚雷の搭載も可能であること

グラマン社は、「XF5F」で双発艦上戦闘機のノウハウを貯め込んでいると思われてたんですね。

アメリカ弩級阿呆海軍、双発にこだわりますよね(笑)。

コレは戦後までずっと続く傾向です。一応「大海原を長距離飛行するんだから、エンジンは2つなきゃ不安だもん」とか理由付けてます。

この点を突っ込んでいくと、空軍(元は陸軍航空隊だからね)との意地の張り合いってか、予算の取り合いって言うか?

現代まで延々と続いてる面白い話になるんですけど、まあここでは流しておきます。

この要求を虚心坦懐に見れば、アメリカ海軍が欲しいのは戦闘機なのか、雷撃機(帝国海軍風に言うと攻撃機です)なのか、攻撃機(アメリカ軍的な意味だぞ)なのか?でありますね。

我が大日本帝国海軍においても「流星」艦爆は爆弾倉外ですけど、魚雷も抱えられるように出来てましたし、これは「主戦力として空母を運用した海軍」の共通の傾向だったようです(日米の他にはイギリスしかないけど)。

限られた空母の収容スペースや発着や整備などの運用を考えると、マルチロール機が欲しくなるのは当然かも知れません。

我が海軍はシェイプアップで「それ」を目指したのに対して、アメリカ海軍は大型化でマルチロールを目指したってところが「らしい」って言う所でしょう。

対日戦勃発前の1941年6月、早くも「XF7F」の試作機2機の契約が結ばれ、グラマン社の設計チームは「XF5F」をベースにさらなる新型機開発を始めたのでした。

「XF7F」のサイズは当時では大型機で、大柄な艦戦として有名な「P-47」よりもさらに大きいモノでした。

従来の空母や大東亜戦争中に腐るほど大量生産された「護衛空母」ではとても運用できない艦載機で、まさに大型空母専用。

この大柄なボディを、搭載された2000馬力の高出力エンジン2基で引っ張ります。

それで速度は「F4Uコルセア」や「P-51ムスタング」よりも速くて740キロメートル/時を発揮。

機体は中翼配置で、武装は双発機らしく機首に12.7粍機銃を4門、加えて主翼には20粍機銃4門の重武装。「F6Fヘルキャット」をはるかに凌ぐ大火力でありました。

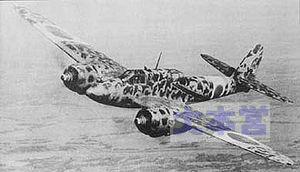

「XF7F」は1943年11月に初の試験飛行を行ない、「F6F」を圧倒する機動性を軍関係者にまざまざと見せつけました。

速度は前述のごとくですから、戦闘機としては超高性能!と言えます。海軍は大喜びで「F7F」として制式採用し、ニックネームを「タイガーキャット」と定めます。

もちろん「XF5F」に懲りて、キャノピーは主翼の上やや前方で前下方視界もばっちり!

これだけの高性能機ですから即量産・対日戦投入と思われたのですが、軍の反応は意外なモノでした。

「F4Fワイルドキャット」と「TBFアベンジャー」(雷撃機)の生産を続行し「F6Fヘルキャット」の実用化を優先するように通達したのです。

「F7F」も制式採用され、生産はされたのですが量産と言えるほどの数にはならず、配属された先も海兵隊。

ついに「艦上戦闘機」としての出番は回ってきませんでした。

これはやはり機体が大き過ぎた事が原因だと思われます。運用できる空母が「ミッドウェイ」級だけでは、流石のアメリカ海軍も使いこなせなかったんだと思います。

「タイガーキャット」は朝鮮戦争でも海兵隊用として使われ、F7F-3Nが1950年10月から戦闘に投入されています。昼夜の航空阻止任務に活躍した、とされているのですが。

退役後に民間に払い下げられ、「森林火災消火機」という思わぬ活躍の場を得て、ながい長い余生を送ることになったのは、「タイガーキャット」にとって幸せな事だったのでしょうか?

さて、双発戦闘機

第一次世界大戦と第二次世界大戦の間の「つかの間の平和な時代=戦間期」。このとき航空機たちは驚異的な発展を遂げていました。

1935年から1940年頃、世界の列強空軍(陸海軍航空隊)は「双発万能戦闘機」の実現可能性に関する議論が盛んになり、実際に開発されました。「双発戦闘機」が流行したんですね。

この「議論」の様相を簡単に辿っておきますと、そもそもの発想は戦闘機の足を延ばすことにあったと思われます。

支那事変で大陸深く侵攻した「96式陸上攻撃機」が、護衛戦闘機が付かなかったために手痛い損害を被ってしまったように、護衛戦闘機が必要だって言うのは各国の共通認識になりつつありました。

この当時のエンジンは1000馬力級が実用化され始めたばかり。

まだまだ非力で、爆撃機の援護をしようにもエンジン1基だけで大量の燃料を積んで飛ぶ余裕がありません。

つまり、航続距離を伸ばすために燃料の搭載量を増やしたい、すると重量が増加するので、エンジンを双発にしてしまおう!という考え方が「双発戦闘機」の基本アイデアでした。

運動性は単発戦闘機には劣りますが、二基のエンジンによる大出力で単発機を上回る高速を狙います。爆撃機の護衛をするのに一撃離脱かよ!とか言わないの。

当時の関係者は真剣だった(と思うぞ)んですから。

武装は「一撃離脱」に相応しく、エンジンを積まない機首に集中装備できます。

更には高出力とデカい図体に小型爆弾程度なら搭載することが出来ますから、地上攻撃機などとして使うことも可能。

航法装置や大型通信機も積めますし、複座にして偵察員・航法担当・飛行隊指揮官を搭乗させることも出来ちゃいます。

「双発戦闘機」は戦闘・爆撃・偵察・指揮などいろいろこなせる効率的な機体となるのです。

まさに万能機、電脳大本営的には「ロクな事にはならん」コンセプトです(笑)

ちょっと考えれば判りそうなモノですが、「何にでも使える」ってことは「何をやらせても中途半端」って事に、容易に転落していくのであります。

逆に一芸に飛びぬけると、他の芸もこなせるようになるモノでありまして、代表的な機体が大英帝国の「モスキート」です。木で作ってるくせに。

先走って難癖付けるのはこれくらいにいたしまして。

ドイツの「Bf110」、フランスの「ポテ631」、大英帝国の「ボーファイター」と言った有名機が続々と制式化されて行きます。

大日本帝国でも、陸軍がキ45(のちに「屠龍」になる機体)、海軍が十三試双発陸上戦闘機(「月光」になります)などを開発していました。

この中でいち早く実戦に投入されたのは、「Bf110」で1937(昭和12)年のことでした。一年前には兄貴分であるスーパー高速戦闘機「Bf109」がデビューしていまして、ヘルマン・ゲーリングさんや総統閣下の期待は嫌でも高まるのでございました。

「Bf110」は重武装(機首上面に7.92粍機関銃4丁+機首下面に20粍機関砲2門が標準)でしたから「重戦闘機」とよばれ、「駆逐機」に分類されました。ゲーリングさんの肝いりで優秀なパイロット候補生を「Bf110」の航空団に回すなどして、優遇されたんであります。

「Bf110」はこの優遇に応えてポーランド・スカンジナビア侵攻などの緒戦ではそれなりに活躍します。

特にノルウェイ戦では1200リットルもの巨大増槽を抱えて、兄貴分には不可能な「長距離侵攻」をやってのけています。

ところがところが肝心の宿敵・大英帝国の上空で異変が起こったのです。

今までの相手は二線級でしたが、大英帝国には最新鋭戦闘機「スピットファイア」が手ぐすね引いていたのです。

結果は大惨敗。「Bf110」航空団は毎日毎日損害を受け続け、たった1日で30機の損失も受けたこともあります。これは一個航空団の全滅にも等しい数値です。

重くて大きな双発重戦闘機は高機動力が自慢の単発戦闘機には全く太刀打ち出来なかったのです。

ついには「He111」などの爆撃機の護衛をするはずだった「Bf110」が「Bf109」に護衛してもらうという惨めな状況が出現するに至ります。

バトル・オブ・ブリテンの開始時にドイツ空軍が所有していた実働237機の「Bf110」は作戦期間を通じて223機もの損失を被ってしまったのです(この時期ですから、作戦中の補充も当然ありましたが実数が把握できてません)。

日本ではどうでしょうか。昭和17(1942)年に二式複座戦闘機「屠龍」が支那大陸で爆撃機の長距離援護に当りました。

相手はP-40「トマホーク」などを装備する「フライング・タイガース」で、決して一流航空部隊とは言えません。

しかし「屠龍」は「フライング・タイガース」に連戦連敗。

この事実は、双発戦闘機が単発戦闘機とまともに戦えないということを示していました。

バトル・オブ・ブリテンと全く同じ状況だったのに、陸軍は情報を得ていなかったんでしょうか。

コンセプトが違えば成功作が

海軍は陸軍ほどの失敗を免れています。

十三試双発陸上戦闘機「月光」は戦闘機としては不採用となって、偵察機(二式陸上偵察機)として運用されることになったのです。

これは同じ任務の零式艦上戦闘機が活躍し始めていたことが大きいとは思いますけれども。

長大な航続距離と軽快な運動性を合わせ持っていた「零式艦上戦闘機」のデビューは、双発戦闘機が特に求められていた「爆撃機の護衛」という長距離援護の任務を単発戦闘機のモノとしていたのです。

爆撃機に随伴できる航続距離のために、エンジンとプロペラをもう一組、って言う双発戦闘機のコンセプトは完全に破綻していたのです。

大戦中の唯一の双発戦闘機の成功例は「P-38ライトニング」でしょう。しかし、この戦闘機のコンセプトは「長距離援護」ではなくて、高高度で進入してくる敵戦略爆撃機の迎撃でした。

「双発万能戦闘機」という論議からは外れたコンセプトの開発だったのです。

実際には大日本帝国ではそんな高高度でアメリカ領に侵入できるような大型爆撃機は実用化できませんでしたが。

この「P-38」ですら、日本のベテランが搭乗する戦闘機とマトモに空戦すると太刀打ちできませんでした。

容易に撃墜できるって言うんで、大日本帝国のパイロットから「ペロハチ」(ペロリと殺れる8)と蔑まれたのですが、「一撃離脱戦法」を取るようになってからは「双胴の悪魔」と恐れられるようになります。

やがて「P-38」は徐々に数が揃ってきた「P-51」や「P-47」に長距離護衛任務を譲り、戦闘爆撃機・高速偵察機などに活躍の場を見出すのであります。

夜のお仕事へ

空軍のみならず、海軍航空隊でも陸軍航空隊でも、軍用機のパイロットになった人にとって、「エース」という称号は一種の憧れでありましょう。

偵察機や輸送機だって軍用機で、そのパイロットだったら「エース(撃墜王)」にはなりようがないじゃん!なんて言わないでください。それを言われちゃうと、この後の話の展開が(笑)。

ドイツ空軍の著名な「エース」、エーリッヒ・ハルトマン氏が、戦後になってドイツ連邦空軍の戦闘爆撃航空団の指揮官に擬せられた時、ハルトマン氏はこのように断わった、と伝えられています。

「私は戦闘機しか乗らない」

「戦闘機乗り」はあくまで「戦闘機乗り」なのです。であるならば、戦闘機だってあくまでも「戦闘機」でありたいと思っているに決まっています。

「戦闘機失格」の烙印を押されちゃった「双発戦闘機」たちだって、「戦闘機」で居たかったに決まっています。

双発戦闘機たちは、「戦闘爆撃機」や「偵察機」、日本ではあまり馴染みがありませんが「沿岸パトロール」などの任務に回され、それなりに役には立っていました。

それらの任務では、彼らはもう「戦闘機」ではありません。「戦闘機」として期待されて産れたのに…

そんな双発戦闘機たちに、思わぬ?チャンスが巡ってきました。それは敵の「夜間爆撃」です。

初めはイギリス側が夜間攻撃を細々とやる程度でした。攻撃されるばっかりではね、程度の感覚でしょうか。

しかしこれが意外と効果的だったんです。

なんせ昼間と違って迎撃してくる戦闘機がほとんどいません。ドイツの戦力を支える工場群を狙いたい放題!だったんです。

これは良いじゃん、ってなワケで本格的に夜間爆撃を実施するようになります。

ドイツ軍は当初の攻撃規模が小さかったこともあって、地上の高射砲部隊にまかせてしまったのです。また、この高射砲が優秀だったんですけどね。

ただ、いくら優秀な高射砲でも、命中率なんぞタカが知れています。まして夜間では。英軍の夜間爆撃の規模が拡大しだすと、甚大な被害が出るようになってしまいました。

単発戦闘機は装備が限られていますので、暗闇での迎撃には不向きです。昼間のように編隊を組んで一斉攻撃なんて絶対に不可能。ならばということで敵爆撃機は夜間攻撃をしかけてきます。

そこで注目を集めたのが積載能力に余裕のある「双発戦闘機」だったのです。当時のまだ巨大だったレーダーも何とか積めましたし、見張り員を乗せることも出来ました。

相手は爆撃機ですから格闘性能は重要じゃありませんし、爆撃機よりは小回りが効くし速度も早い。

元来が「長距離護衛」用に設計されたんですから、長いこと上空待機することも得意です。

エンジンとプロペラの無い機首に大口径機関砲を集中装備して装甲完備の爆撃機も一撃で屠れます。

こうして「Bf110」は「夜間航空団」の主力戦闘機として返り咲いたのであります。

めでたし、めでたし。

イギリスのブリストル「ボーファイター」大日本帝国海軍の「月光」、同じく陸軍の「屠龍」も夜間戦闘機へと転換するのでありました。

いかん、奇数猫の話がいつの間にか夜戦の話になっちまった。F7F「タイガーキャット」も夜戦型が造られてますから、大目に見て下さい。

-550x428.jpg)