厚化粧戦艦「富士」

戦艦って言うのは、海戦の役に立たない!って言われるようになって久しいんですけれど、やっぱり魅力がありますよねえ。戦艦と言えば巨砲、なんではありますが。

電脳大本営的戦艦論

主力艦の保有制限を話し合ったワシントン海軍軍縮条約でも、「主力艦」の定義はまず艦の大きさ(1万トン以上3万5千トン以下)であり、続いて主砲の大きさ(口径8インチ以上16インチ以下)でありました。

海軍の軍備を考えたり、そのための予算を付ける、世界中の専門家の人達が「戦艦って、船体が大きくてデッカイ大砲積んでるヤツ」と考えてた、と言えるんです。

しかし、私は「戦艦の本質」とは、強大な打撃力もさることながら、その強靭な防御力にあると思うのであります。

以前の投稿でも、この考え方を書いておりますが、シブヤン海での「武蔵」の粘り、ビキニ環礁での孤独な闘いに耐えた「長門」、もちろん「大和」の奮闘を思う時、やっぱり重防御って良いよなあと思ってしまうんです・・・

戦艦の巨大さをそのまま(って言うか、戦艦よりデカいのも居た)に、装甲を薄くして速度を高めると「巡洋戦艦」になっちゃうしね。

ウィキペディアによる「戦艦」の定義は

戦艦(せんかん、battleship)とは、大砲を主要兵器とする軍艦で、海戦による決戦の主力を務めることを主目的とし攻撃力と防御力ともに最強を狙った艦種を指す。強大な艦砲射撃の火力と、敵艦からの艦砲射撃や雷撃に耐える堅牢な防御力を備えている。第二次世界大戦頃までは、政府の政略や戦略をも左右する兵器として海軍兵力の主力とされ、「主力艦」とも呼ばれた。

となっています。

そう、戦艦は「攻撃力と防御力ともに最強」なんであります。

ともすれば攻撃力だけを云々されて、どれだけの防御力があったのか、を語られる事の少ない戦艦ですが、防御を軽視はしていませんでした。

航空機など、防御力ほぼゼロの兵器を戦線に投入して平気だった大日本帝国海軍も、こと艦艇の防御、特に戦艦の防御については世界標準を超えた能力を持たせることに、かなり気を遣っていたのです。

一番分厚い装甲は

大日本帝国海軍は幾たびかの戦争における、数々の海戦に見事な勝利を収め、祖国を守り抜きました。

守ったどころか、世界中に大日本帝国の名を高らかに知らしめました。

まことに栄光の海軍であり国民の誇り、軍容は成長に成長を重ねて「世界第三位」にまで上り詰めます。

私たちが良く知っているのはその、量で第三位・質は(モノによるけど)トップの海軍なんですが、そうなったのは日露戦争から第一次大戦にかけての時期以降です。

日清戦争の時期には、敵の巨艦に巨艦で対抗することが出来ない「弱小海軍」だったんです。

その弱小海軍が、無理に無理を重ねて(超大国ロシアに対抗するために)6隻もの戦艦を取り揃えるようになります。極東の海を圧する大艦隊が誕生したのです。

その最初期の戦艦たちも、もちろん強靭な防御力を持っていました。

武器とその乗員を守る防御力は、まず第一に「装甲」で語られることになりましょう。

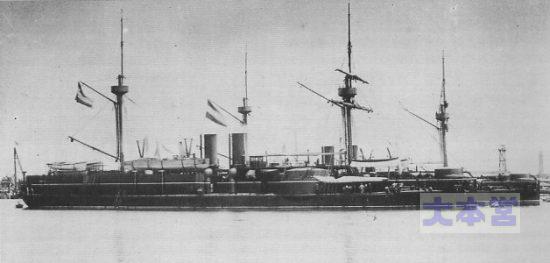

日露戦争の時の大日本帝国海軍が保有していた6隻の主力艦の中でも、初期に建造された「富士」の舷側装甲の厚さを、皆様はご存知でしょうか?

軍艦の装甲はいろいろな考え方があり、戦訓からも変化していますが、一番変化が少ないと思われる舷側で比べてみましょう。

| 艦名 | 排水量(トン) | 主砲(口径ミリ×砲身長×門) | 装甲厚(舷側ミリ) |

| 富士 | 12533 | 305粍40口径4門 | 457 |

| 敷島 | 14850 | 〃 | 229 |

| 三笠 | 15140 | 〃 | 229 |

| 薩摩 | 19700 | 305粍45口径4門 | 229 |

| 長門 | 39120 | 410粍45口径8門 | 305 |

| 大和 | 64000 | 460粍45口径9門 | 410 |

戦艦「富士」の舷側装甲厚はなんと457ミリメートル!大和級より47ミリも分厚いんです。

これは「厚化粧戦艦・富士」と呼んであげるべきかも知れません。

このことを知ったガキんちょの頃の儂は「戦艦富士の防御は史上最強なのではないか?」という疑問を抱いてたのでありました。

もちろん実際にはそうではありません。

この表以外でも、日清戦争における清国北洋艦隊の主力で、大日本帝国の臣民を長く恐怖させていた「定遠級戦艦」だって、1880年代の設計のくせに舷側装甲厚が355ミリあります。

「長門」より厚いじゃん!で、この「定遠級」の装甲を、黄海海戦(第一次)では帝国海軍の砲弾は射貫くことが出来ませんでした。

もちろん「富士」が厚化粧なのには理由がちゃんとありまして。イギリスで建造してもらった時はまだ装甲の材質が良くなかったんですね。

そもそも「装甲」というのは敵の方から飛んでくる砲弾を防ぐための板です。

軍艦や戦車の防御の根幹をなす部分であります。

そして戦艦や戦車を代表とする武器というモノは、民生品よりも先に最新技術が投入され、常に最高の技術を駆使して作られるモノであり続けています。

つまり、装甲は「人類の叡智の結晶」の一つであります。

複合装甲は昔から

19世紀の軍艦は、まだ「機帆船」といいまして蒸気動力と帆走を併用していましたが、徐々に蒸気動力専用になっていきます。

その動力の伝え方も海面上に丸見えの「外輪」方式から、外部からは見えない(攻撃し難い)スクリュー・プロペラ方式に代わってまいります。

ちょうどこの頃、鋼鉄が安く大量に製造できるようになったことに加え、「シノープの海戦(クリミア戦争)」で木造戦列艦が、着発信管付き炸裂弾で大損害を被ったことで、「鋼鉄の装甲を貼った軍艦」というのが登場します。

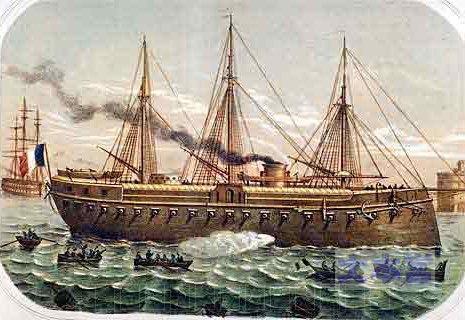

第一号は1859年にフランス海軍が進水させた装甲艦「ラ・グロワール」とされています。

排水量5,635トン・163ミリ後装砲36門・舷側装甲120ミリ・速力13ノット。

この翌年にはイギリスも「ウォーリア」という装甲艦を進水させています。装甲艦はこうして世界中の海軍のトレンドになります。

この記事では、単に装甲艦と言えば、こういった

「木造なんだけど、鋼鉄の装甲板を張ったフネ」であります。

鋼鉄というのは非常に硬く、敵の砲弾を弾いてしまうには好適な材でした。

しかし、硬さゆえに脆いという弱点も併せ持っていました。強い衝撃を受けると簡単に割れてしまうのです。

せっかくの装甲が有効に作用するためには、「敵の砲弾を弾く硬さ」と「衝撃を受けても割れない粘り強さ」という二律背反する要求を満たさねばならなくなったのでした。

そこで各国海軍は無い頭をしぼり叡智を集め、「カチカチの鋼鉄の裏に柔軟な木材を貼る」という二重の装甲ならいいじゃん!という発想を得るのです。

これこそが現代に続く装甲板の主流、複合装甲の誕生であります。

鋼鉄+木材の複合は画期的なアイデアでしたが、大砲性能の向上は非常に速度が早く、すぐにその防御能力は不足するようになってしまいました。

その流れの中で1880年代になりますと、「鋼鉄だけの複合装甲」という概念が登場してきます。

北洋艦隊の「定遠級」とか帝国の「厚化粧戦艦・富士」はこの一番初めの時期の複合装甲を採用しているのでありました。

鋼鉄というのは(単純化しすぎかも知れませんが)、炭素の含有量を増やしてやると硬さが増して、粘り気は落ちます。

この粘り気を木材でカバーしていたのですが、

「硬い鋼鉄の板を作っておき、その上に柔らかい溶けた鋼鉄を流し込んで固め、硬い層と柔らかい層の2層構造にする」

という事を考え出したヤツがいたんですね。

これで「装甲板が割れる問題」を解決しようとしたワケです。

こうして、堅い鋼鉄を柔らかい木材で補強するよりも、敵の砲弾を跳ね返す能力に優れた装甲板ができあがったのでした。

この新しい「複合装甲」は単純な鋼鉄の一枚板に比べて、70%の厚みで同じ性能を発揮する、と言われていました。3割以上の性能向上ってことですね。

ですから、「定遠級」の355ミリの舷側装甲は従来の460ミリ以上にあたり、当時の帝国連合艦隊の速射砲弾を跳ね返し続けたのです。艦上構造物はグッチャグチャになって戦闘能力は喪失しましたけどね。

「富士」の場合だと、舷側の複合装甲457ミリは鋼鉄の一枚板装甲600ミリ厚と同等以上の耐弾能力を誇ることになります。メッチャ強いんですな(笑)

有名なチリ海軍の「ワスカル」なども代表的な装甲艦でありますね。

ただ、技術に良いことづくめ、なんて事はめったにございません。

この最初の複合装甲にも問題がありました。

装甲板の本命登場

最初の複合装甲の欠点は大きく分けて2つ。

裏側(柔らかい方)の鋼鉄の靭性・粘り強さが不足していたので予定していたほどの性能は発揮できなかったという点が一つ。

もう一つは、被弾した際の衝撃で裏側の装甲が剥がれちゃう、と言う欠点です。

コチラの方は2枚の鉄板を貼り合わせる、という構造上の制約から来ておりますので、「複合装甲」の致命的な問題となってしまいました。

「富士」の建造前に、鋼鉄のニッケル含有量を増やした「ニッケル鋼」というものが1889年に開発されます。

「ニッケル鋼」は複合装甲に比べると、装甲としての性能は変わらないのに、「鋼鉄にニッケルを混ぜるだけ」という簡単な製造方法です。

造るのが簡単、すなわち安上がり。わざと難しくもって回った言い方をすれば、生産工数が減少し生産性が向上したってことです(笑)

安くて強い装甲は使わなきゃ損!ってことで、大英帝国がとび付いて「ロイヤル・サヴリン」級に採用しています。

しかし、数年するともっと凄い装甲が誕生いたします。ハーヴェイ鋼であります。アメリカ人のハーヴェイさんが発明した画期的な鋼鉄(の後処理)。

ハーヴェイさんは、複合装甲の硬い層の後ろに柔らかい層を重ねるという構造に着目し、「二枚の鋼板を貼り合わせているが故の問題点」を解決したものでした。

ハーヴェイ鋼は、まず普通に鋼鉄を製造します。その鋼鉄の表面を木炭で覆った上で高温で焼き入れを行うんですね。それから急速に冷やします。

コレで鋼板の表面に「浸炭処理」がなされて、炭素含有量が高くなって硬くなります。内側に行くと徐々に炭素含有量が減りまして、柔らかくなっていきます。

「表面硬化装甲」の誕生です。

ハーヴェイ鋼では、表面の炭素含有量が10%ほどアップして堅くなり、複合装甲の致命的問題点の「裏が剥げちまう」という問題も(一枚板ですから)解決。

表面硬化装甲は装甲の材質として、革命的な存在となったのでした。

「富士」の次に建造された戦艦の「敷島」はこの新発明「ハーヴェイ鋼」を採用(先述のニッケル鋼に「ハーヴェイ処理」を施したモノ)したので、装甲は薄くても防御は薄くならなくて済んだ訳です。

同じ防御力で良ければ、装甲を薄く出来た、とも言えますね。

この一度作った鋼鉄の表面を堅くする方法(ハーヴェイ処理)を「浸炭」って申します。

浸炭(しんたん、英語:carburizing)とは、金属(特に低炭素鋼)の加工において、表面層の硬化を目的として炭素を添加する処理のことである。もとの用字は滲炭(代用字)。主に耐摩耗性を向上させるために行われる。

浸炭は炭素添加による、凝固時の固液共存温度幅の拡大に伴う偏析を抑止するため開発された方法である。それは素材を硬化させるための準備であり、硬化そのものは焼入れ・焼戻しに より行う。浸炭された金属は表層の炭素量のみが多い状態となる。焼入れに伴う硬化の程度は炭素量に強く依存するため、この状態で焼入れを行うと、内部は柔軟な構造を保ったまま、表面のみを硬化させることができる。従って耐摩耗性と靭性を両立させることが可能である。

(ウィキペディアより)

要は鉄の表面に炭素を浸みこませると、焼入れ処理をしたとき上手い具合に装甲板になる、って事ですね。

クルップ、商売に走る

いったん技術的なブレーク・スル―が実現すると、その技術の発展には加速度が掛かるのが世の常です。

ハーヴェイ鋼が世に出たのと同時期には「ニッケル鋼の改良」も進んでいました。

「なにか混ぜると都合よくなるんじゃねえか?」ってな発想で(笑)、ニッケル鋼にクロムを混ぜてみた人がおられまして、ニッケルクロム鋼が開発されました。

これが「複合装甲」と比較してみますと倍近い性能を発揮する、非常に優秀な装甲でありました。

クロムが混ざったことで焼き入れ硬化がやり易くなり、飛躍的に性能が向上したんだと思われます。

「三笠」を建造する頃になると、ドイツの名門軍事企業のクルップ社が「クルップ鋼」を開発しており、同じ装甲厚でも、三笠はさらなる厚化粧、じゃない重防御となることが出来ました。

クルップ鋼は皆さんがご想像の通りの代物です(笑)

「非常に優秀な装甲」であるニッケルクロム鋼に、表面がさらに硬くなる「浸炭(ハーヴェイ)処理」を施したモノなんです。一般には「KC鋼」と言われます。

ね、思ったとおりでしょ?

ところが、誰でも思いつくこのKC鋼の、特許をクルップ社は取ってるんですね。

この特許は世界中の企業があらそって買ったくらい、すごいモノだったんです。KoreaやChinaのパクリ似非特許とはワケが違います。

冶金技術も含めて、基礎工業技術ってのは、「原理が判ったら誰でもできる」ってものでは無いようです。

大日本帝国も、冶金についてはお金を払って教えてもらい、自分のモノにするのに、長い時間をかけて研究と創意工夫を重ねているんです。

それでも、残念ながらなかなか英米独には追い付けませんでした。大東亜戦争のすぐ前まで…

この技術は、儂はよく理解できてないので簡単に書いてしまいましょう(文系なんで、堪忍どすえ)。

ニッケルクロム鋼の表面を炭素を多く含む空気に触れさせ高温にしてやれば、鋼鉄の中に炭素が浸透します(浸炭)。

しかし高温状態では結晶の構造が不安定になってますので、浸炭処理済みのニッケルクロム鋼を冷却すると、結晶構造が変わちゃうんだそうです。

「KC鋼」はその現象を上手いこと活用して、浸炭処理した鋼板を急冷、わざと急激な変化を引き起こして非常に強い構造を実現している…んだそうです。

ただし結晶構造が変化する時、当然ですが体積も変化しますよね。

冷却後に浸炭処理を施した部分(炭素が良く浸み込んだ部分)と施していない部分(奥の方のあんまり浸み込んで無い部分)に、体積の違いが出来てしまうんですね。

こうして一枚の板なのに、均質ではない(もともと表面だけを堅くしてるんだから、均質じゃないけど)装甲板が出来てしまいます。

これを放置しておくと製造後に(砲弾が当たる前に)割れたりしちゃいます。

それを防ぐために急冷した鋼板をもう一度高温で処理する必要があるんですね。儂でもコレは知ってるぞ、「焼き戻し」ってヤツやな。

この焼き戻し処理をすることで、装甲板として優秀な鋼鉄(KC鋼)がやっとこさ生まれるんですな。ただし、焼き戻しをすることで、鋼板自体の硬度は下がってしまうそうです。

KC鋼の特許はこういった一連の後処理をひっくるめたモノだったと思います。

余談になりますが…。

特許を取るってことは製法の秘密を、洗いざらい特許庁なりなんなりのお役所に申告しなきゃいけませんから、秘密の保持は全くできません。

クルップの特許はすごいモノではありましたが、原理は他の人が「発明」したものでした。

クルップ特許のキモである後処理は、繰り返し丁寧に実験を重ねれば、誰でも(時間とお金がムチャクチャ必要でしょうが)そのうちやり方が判るモンです。

クルップ(ドイツ帝国も)は装甲板の秘密を短期間独占するより、確実なカネ儲けの方を選んだんですね。

武器の輸出などに関して、秘密の流出を危惧される方々が沢山いらっしゃいます。

基本的に私もそう思いますが、中にはこのあたりの機微を理解せず、「なんでも反対」を掲げる人もおられるようです。

KoreaやChinaに売るならともかく、技術はカネになるときに現金化しておくべきだと、私は思いますけどね。

進化はさらに

クルップ鋼の表面数ミリは非常に硬度が高く、表面から1/3くらいまで浸炭処理がいきわたって、かなり堅い部分。そこから奥に行くと、だんだん粘り気の強い鋼鉄となっています。

敷島級の4番艦である戦艦「三笠」は、装甲としてこの「KC鋼」が採用されていました。

KC鋼を採用したことで甲板の装甲を薄く出来、その分で重要部分の装甲を厚くすることができました。

三笠が当時「世界最強」と言われた所以はここにもあるんですよ。ね、重防御こそ戦艦の戦艦たる所以、って言う電脳大本営の主張がお判りになりますでしょ。

このKC鋼は画期的な発明であり、世界中の軍隊のあらゆる武器の装甲板にKC鋼が使われるようになってまいります。

ただ、天下は長く続きませんでした。

前にも書きましたが、技術ってモノは一度ブレークスルーが実現すると、一気に改善・改良の速度が上がるんです。

対馬沖海戦に間に合いませんでしたが、大日本帝国が初めて国内で建造した戦艦「薩摩」には、英国のヴィッカース社の装甲板が取り入れられる事になりました。

「ヴィッカース社の装甲板」ですから、この鋼板は「VC鋼」と呼ばれるようになります。

VC鋼は先に特許を取っていたKC鋼をさらに改良したモノで、ニッケルとクロムの含有量を上げて、さらに焼き入れの時間を延長した鉄鋼です。

のちに戦艦の主要防御帯(舷側など)の装甲として広く使われることとなります。

思えば遠くへ来たモンだ

さて、ここまでをまとめると単なる鋼鉄に始まった装甲は、裏に木材を張り、木材の代わりに二種類の鋼鉄を組み合わせた「複合装甲」となりました。

そして鋼鉄にニッケルを混ぜた「ニッケル鋼」が開発されます。同時期に表面に浸炭処理を施した「ハーヴェイ鋼」も開発されて、近代戦艦の極初期の装甲板となったのであります。

やがてそれらの装甲を大幅に上回る性能を発揮する鋼鉄として、ニッケル鋼にクロムを混ぜた「ニッケルクロム鋼」というのが出現。

これを上手く利用して表面硬化する技術をクルップ、ヴィッカースと言う英独の軍需企業がそれぞれ開発したのでした。

こうした世界の装甲板の進歩を、輸入で活用していた大日本帝国海軍でしたが、独自の研究も進めていました。

「大和型」を造るときには、「技術の習得」の段階を脱し、国内生産にこぎつけていました(ただし、少しキナ臭いお話もあります)。

戦艦「大和」を建造するにあたって、舷側で410ミリ・最大だと650ミリにも及ぶ途方もない厚さの鋼板を製造しなければならなくなった、大日本帝国海軍。

極厚の鋼板を均質に浸炭処理することは非常に難しいのです。

さらに、コストと時間を考え併せると、ヴィッカース鋼を採用することは合理的じゃない。

多少性能が下がっても、「大和」級は過剰なほどの装甲が予定されています。それなら、作り易い装甲を作ってそれを使おう、ってワケです。

この時期、急速建艦が求められていたことを考えると、コレは大いに納得できる決断でありましょう。

ココで採用されたのが「VH鋼」です。

VH鋼はVC鋼と成分は全く同じなんですが、浸炭処理をやりません。

表面を焼き入れのみで硬化させた、いわば「生産効率を上げたVC鋼」と言って良いモノのように思われます(もうこの辺で儂は付いていけんのじゃ、堪忍やでぇ)。

装甲にお詳しい方なら、あるいは当記事をキッチリとお読みくださったお方は、もうお気づきでありましょう。

VH鋼は「浸炭処理をやらないVC鋼」であるなら、「ニッケル・クロム鋼」ですやんか、ただの。

もちろん、「ただの」と言うのは言い過ぎかも知れません。ヴィッカース社がニッケルやクロムの含有量を上げた、って書きましたけど、それ以外にも成分の調整はやってる筈ですし、強度を上げる工夫はいろいろと施されてるんでしょう。モリブデンを入れる、とかね。

それでも、「調整されたニッケル・クロム鋼」である事に変わりありません。

そうなんです、木造船にタダの鉄板を貼っていた「装甲」は、大和級の建造にあたり装甲を考えよう!って段階で、グルっと一回りしてタダの鉄板に先祖帰りしちゃったのであります。

あまりこの事実を指摘するムキは少ないようですが、VH鋼はニッケルクロム鋼であります。何度も言いますが、タダの。

まあ、元のままかって言うと、混ぜ物やら焼き入れ・焼き戻し作業の工夫で、装甲としての性能が非常に高くなっております。

日本の冶金技術(装甲版に関しては)は、この「一周した」段階で世界水準に追いついた、と言えるのでは無いでしょうか?長い長い追走の末に。

戦略物質

「混ぜ物」つまりは合金で世界のトップに追いついた大日本帝国でしたが、大戦争がすぐそこに迫っていました。それも、資源を豊富に持つ国々を相手に。

資源に乏しい帝国は自らの生存を懸けて、資源を確保するために「資源国」と大戦争を戦う道を選びました。

戦争が始まる予想で鋼鉄需要は高まりを見せますが、鉄に入れる混ぜ物の手当が追いつきませんでした。このあたりは同盟国ドイツも同様です。

特にニッケルは大いに不足し、「代用鋼板」としてニッケル含有量を減らしたものの開発が進められます。

大日本帝国で開発された代用鋼板として有名なのは「CNC」です。CNCは混ぜ物の不足するニッケルを減らし、代わりに銅を混ぜたモノ。

75ミリ厚以下の装甲板に使用することが前提でしたので、主に軽艦艇に使われることになりました。

CNCには、モリブデンを混ぜた改良型も何種類かありました。

戦艦などの分厚い目の装甲などの代用鋼板も開発されています。「大和」の甲板装甲にも採用された、とされる「MNC」です。

ドイツでもニッケルの不足が深刻で、それで開発された代用鋼板が戦艦「ビスマルク」に使われたらしい「ヴォタン鋼」です。

ドイツの場合、戦車の装甲板のニッケルの含有量を減らしたら、性能が低下して、装甲板が割れる被害が続出した、と言う話があります。

しかしビスマルクにしろ、大和・武蔵にしろ装甲板の性能が予定以下だった、と言う話は聞きません。

クロムモリブデン鋼(ニッケルをケチった)の性能を見ると、鋼鉄自体の硬さという点については性能が落ちるようで、「代用鋼板」は敵弾をはじく、って言うより「ヤンワリ受け止める」って感じがします。

つまり、戦艦の分厚い装甲に使用して、初めて有効だったんじゃないかな?と思われます。

延ばせない…

昭和10(1935)年1月、第二次ロンドン軍縮会議の予備交渉に出席していた山本五十六がロンドンからの帰途、独逸に立ち寄りました。

山本はヒトラー総統との面会も予定していたのですが、ソチラはキャンセルされちゃいます。しかし、海軍統帥部のエーリヒ・レーダー長官とは会談しています。

この時、独逸海軍が建設予定であった空母「グラーフ・ツェッぺリン」用に、山本も艦長を務めた事のある日本海軍の主力空母「赤城」の技術・運用データを提供する、と約束したといわれています。

世界で航空母艦を運用しているのは日米英だけって言う時代です。

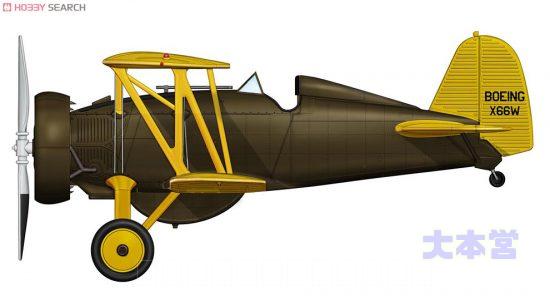

昭和7(1932)年の第一次上海事変で、「加賀」が小空母「鳳翔」とともに作戦参加し、アメリカボーイング社製の「218(F4-B)」を撃墜したのが、「史上初の空母の実戦参加」とされているんですから。

いくら友好国だって言っても、貴重な「空母の運用データ」をただで渡すはずがありません。

その技術の見返りが「大和型」用の装甲板の圧延技術だった、と言う話がありまして、私には真偽のほどが良く判りません。

実際には昭和10年いっぱいかけて、独逸の駐日海軍武官や海軍士官と空軍士官(日本には空軍が無かったので、独逸国航空官と言う扱い)が赤城を視察しています。

そもそも、圧延は今までの(長門級までの)装甲板でもやっていた筈です。

鉄鉱石から鋼塊を作ったら、それを適当な大きさ取って、圧力を掛けて所定の厚さに伸ばしてやる工程なんですから。圧延し熱処理することで、板厚および幅方向で機械的性質を均質にするワケなんですね。

装甲板の圧延については、大和級の設計に携わった造船官・福田啓二さん(平賀譲の弟子)が戦後になってから、大和級の砲塔について「装甲が継ぎはぎだった」と言っています。

ですから一概にこの話は否定は出来ませんが、大和級の装甲が検討されている頃に、当時で世界最大の圧延機械も輸入した記録もありまして、電脳大本営的には『どうだかなあ…』の噂ではあります。

大東亜戦争が終ると、重防御をトレードマークにしていた戦艦の時代は終わりを告げます。

軍艦そのものは海に浮かんで居続けていますが、攻撃してくる兵器が格段に威力を増し、どんなに分厚い装甲板を張っても役に立たなくなってしまいました。

軍艦の防御は、「当てられても弾く・受け止める」から「当てられない」に変化しちゃうのであります。

ただ、装甲板の役目が無くなったわけじゃなく、例えば戦車の装甲として、その進化は続いています。

-550x326.jpg)