かくれた万能傑作機「瑞雲」

大日本帝国海軍の「零式航空機」は傑作ぞろいでした。

おなじみ零式戦闘機ばかりじゃなく、零式観測機・零式水上偵察機・零式小型水上機などなど。

傑作続きの水上機

あれっ?零戦以外は水上機ばっかりじゃん。

海軍の飛行機ですからね(笑)それで良いのです。

零戦だって「艦上機」ですから純然たる陸上機に比べればいろいろなハンディがあるんですが、それ以上に空力的に絶対不利なフロートをぶらさげて、大東亜戦争を戦い抜くだけの実力を持った水上機が続々とリリースされた、ってことなのであります。

零式観測機は戦艦・巡洋艦に搭載して主砲の弾着観測に使うために開発されたんですが、速度性能を要求されないことを逆手に取った三菱が、複葉で競争試作を制した逸品。

弾着観測にとどまらず制空戦闘にも使われて、名手が乗ればF6Fも撃墜できたのです。

ヨーロッパではジェット戦闘機が飛び始めてる時期に、複葉機に撃墜されるパイロットにはなりたくないですよねぇ。

ね、「戦い抜いた」ってのも別段大げさじゃないでしょ?

三座水偵と言われる事も多い「零式水上偵察機」は、二式艦上偵察機(彗星艦爆の先行採用型)が運用されるまでは連合艦隊の絶対的な眼として大東亜戦争の緒戦を支えました。

後半には偵察だけでなく、船団護衛や対潜哨戒にも奮闘しています。

限られた空母の搭載機を偵察なんかに使うのはもったいねえ!って開発の発想が「負け戦の始まり」だと思うんですけど、その割には良い機体でした。

そう、偵察のみならず情報全般の軽視は(大東亜戦争時の)帝国海軍の宿痾ですから。

そして「零式小型水上機」は潜水艦搭載用に開発された文字通りの小型偵察機なんですが、小型爆弾を搭載でき、その能力を活かしてアメリカ本土を爆撃した史上唯一の機体となりました。

これらの水上機たちの「ご先祖」にあたるのが中島飛行機製の「九五式水上偵察機」です。

昭和10(1935)年9月に正式採用されたこの機体は帝国海軍が二座水偵に求めた能力を、申し分なく満たした傑作機だったのです。

偵察ばかりでなく、爆撃(30キロ×2)・制空任務をラクラクこなす万能水上機でした。

その直接後継機が要る!とばかりに、欲しがりの大日本帝国海軍は「零式三座水偵」とは別口で昭和12(1937)年度の試作として「二座水上偵察機」を発注しています。

一二試ですから零戦と「試作同期」なんですが、コチラは要求性能が高すぎ(25番/250キロ爆弾を積んで急降下爆撃出来る、とか)てあえなく失敗してしまいます。

海軍の競争試作に応じたのは、愛知・中島・川西の3社でしたが、川西はすぐに辞退(社内事情)したため、愛知と中島の2社による開発になったのですが。

昭和12年と言えば海軍の主要機種は既に近代化、つまり複葉羽布張りから単葉全金属製への移行を終えつつありました。

ですから「一二試二座水偵」も当然のように単葉全金属が前提とされていました。

全金属・単葉の形態は、複葉羽布張りに比べたら飛行性能を格段に向上出来るのですが…

新しい形式だけに、急降下爆撃のように危険で特殊な飛行を安定して行うには、機体強度や重量面で経験の蓄積がまったく出来ていないのでした。

挫折と挑戦、瑞雲への道

この挫折がこの記事の主人公「瑞雲」へと発展する契機となるんでありますが、もう少し海軍の無茶振りがどんなものだったか、詳しく見ておきましょう。

「一二試二座水上偵察機」の要求性能は、最大速度361km/h以上・着水速度92.6km/h以下・偵察(過荷重)時の航続時間6時間以上・250キロ(25番)爆弾1発又は60キロ爆弾2発携行可能・急降下爆撃(降下角60度)可能、というものです。

飛行機が急降下出来るのは当然だと思われがちですが、急降下すると機体の能力以上の加速がついてしまうのです。

複葉羽布張りの軽い機体の時代なら大した問題ではありませんでしたが、もともとの速度が速くて重量も重くなっていた金属製の単葉機では深刻な問題となってしまいました。

機体(特に翼)にかかる負担も相当なモノですが、急降下中の安定性も問題です。

機体がブレたりすれば照準が狂って、命中率が著しく低くなってしまうからです。加えて爆弾を投下した後の引き起こしも難しくなります。

現代の私たちは、これを防ぐためにフラップ兼用か主翼下面に別途設けるかするエア・ブレーキを取り付けるんだ、って言うことを知っています。

いや、この当時でもエア・ブレーキの有効性は証明されつつあったのですが、既に少し触れましたように全金属単葉機の経験が圧倒的に少なかったのです。

まして空気抵抗の大きいフロートをぶら下げた水上機です。抵抗が大きいぶん急降下速度は大きくならないでしょうが、安定はどうなるんでしょう?

設計が難しく、経験のない機体に過酷な要求をしたせいで、愛知と中島2社は翌昭和13(1938)年の年末までに試作機を完成させたものの、海軍を満足させることは出来なかったのでありました。

こうして「一二試二座水偵」は失敗に終ったのですが、この程度で諦める大日本帝国海軍ではありません。

翌昭和14(1939)年の6月、海軍はこれから3年間の試作計画をまとめ「自昭和一四年度至昭和一七年度実用機試作計画」いわゆる「実計」を各航空機メーカーに示したのであります。

その中に「一四試二座水上偵察機」の開発が明記されていたのです。具体的に「A-10」と言う実計番号まで付与されていました。

また海軍は前年度の一三試以降、複数のメーカーによる「競争試作」という形式を廃止していました。「一四試二座水偵」も愛知一社だけに試作が内示されています。

その上で計画要求案をさらに検討し、翌昭和15(1940)年の8月に改めて「一四試特殊水上偵察機」と言う名称で、正式に試作が発注されたのでした。

これが瑞雲に発展する機体なのであります。

「瑞雲」動き出す

「一四試特殊水上偵察機」の計画要求書の冒頭には、この試作の目的として

“艦載に適し、急降下爆撃実施容易な高性能(速力250kt-463km/h以上)の水上爆撃機を得る”

と明記されていました。

「一二試二座水偵」の失敗にもめげず、「一四試特殊水上偵察機」では速度だけではなく上昇力や航続力も要求値が大幅に高くなっていまして、愛知の技術陣にとって極めて高いハードルでした。

それだけではなく、急降下爆撃時の安定性・操舵性や引き起こし操作の容易さなどが事細かに要求されていたのです。

爆撃行動中は敵空母の搭載機による阻止行動も考えられます。ですから、ある程度の空中戦まで想定した性能・装備まで要求されるのも致し方ない、って言えばそれまでです。

しかし、基本的に「水上偵察機」なんですから…結局のところ従来の「水上偵察機」の概念から大きく踏み出さなければ、今回も成功は覚束ない要求レベルとなっていました。

ここまで高い要求性能を、一社指名で試作受注した「愛知時計電機株式会社」(愛知航空機は昭和18年の設立)は明治26(1893)年12月の創立です。

主に陸軍から信管などを受注していたのですが、大正9年から航空機製造(設計はまだ出来ませんでした)にも進出し、ドイツのハインケル社と提携してその指導を仰ぐようになります。

あまり知られていませんが、大正14年にはエルンスト・ハインケルその人を我が国に招いたりしています。

代表作は何と言っても九九式艦上爆撃機でしょうね。

技術部組織を改編してまで

試作を受注した愛知は「一二試二座水偵」失敗の教訓を踏まえ、再度の過ちは許されないという背水の陣で臨みました。

そして海軍に食い込む大きなチャンスだとも捉えたのです。

その重大な決意は、技術部の組織改編にあらわれています。

愛知の技術部は重要事項決定を主務設計者に一任していたのですが、その都度「計画委員会」に諮り、それぞれの設計担当者の意見をくみ上げて最善策を見出す方式に変えたのです。

いわば「分担組織方式」への改編で、もちろん幅広い叡智を結集して極端に高い要求レベルをクリアしようと言う狙いでありました。

その愛知の技術陣が一四試特殊水偵の設計にでもっとも悩んだのは、高速性能と空中戦能力の兼備という点でした。

航空機は基本的に翼面加重(自重÷主翼面積、単位はkg/㎡)が小さいほど高速化できますが、そうなると小回りが利かなくなりますし、着水速度だって高くなってしまいます。

大日本帝国海軍は「格闘戦命」の空戦を信奉していましたから、他の要求性能を満たしても、小回りの利かない機体は絶対に受け入れてもらえません。

それでも、愛知の技術陣は賢明な選択をしました。速度を優先することです。

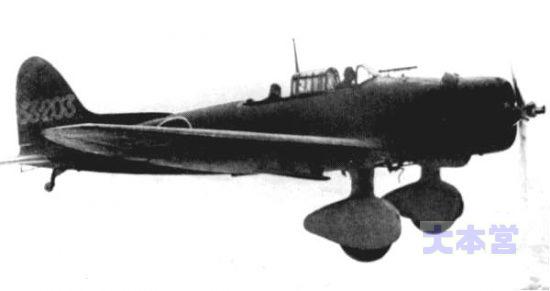

それまでの水偵では考えられないような、戦闘機と見まごうばかりのスリムでシャープな胴体と翼面荷重140kg/㎡の小さな主翼。

そうなると、低速での操作性や離着水性能が低下してしまうのですが、水偵では初めてのチャレンジの「親子式フラップ」を採用してカバーしてやろう、との基本方針を立てたのです。

このフラップは空中戦などの際に操縦桿頂部のボタン操作により子フラップのみが作動するようになっていました。

下げたときの翼面積の増加で揚力係数を高め、操縦性能を向上させることを狙った装置でした。

高性能を狙ったために、発動機は当時の最高出力エンジン(1300hp)の三菱製「金星」五〇型系の空冷星形複列14気筒が指定されました。

エンジンがデカい分重量は嵩み、正規全備状態で3900kgもありました。ちなみに、「流星」で3600㎏・「強風」2700kgなど。

ここまで重いと、やはり急降下時には速度が超過してしまいます。そこで愛知技術陣は過速防止用に専用のエア・ブレーキを設けました。

エア・ブレーキは一般的には主翼の下面に設置するのですが、ココはひと工夫。

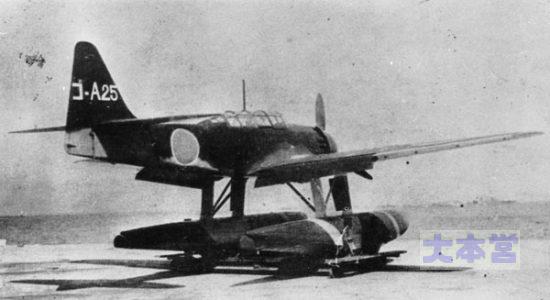

「一四試特殊水上偵察機」のエア・ブレーキは、双フロートの板状の前部支柱の側面を外側に90度開くと言うユニークな形状としています。

これは試験飛行時に効き過ぎが判明して穴をあけることになります。

空中戦に備えた射撃兵装として左右主翼内に7.7mm固定機銃各1挺を予定していますが、将来13mm・20mm機銃にも換装することが出来る設計になっています。

水上偵察機が主翼内に固定機銃を装備するって言うのは世界中を見渡しても例の無いことで、「瑞雲」が戦闘機としての運用も考えられていた何よりの証拠となるでしょう。

爆弾の携行量は、胴体下面に250㎏1発、左右外翼下面に30kgまたは60kg各1発となりました。

無念!開発が長期化して

こうして書きますと、設計・試作がすんなり進んだように思えますが、要求性能が高度で複雑だった「一四試特種水上偵察機(瑞雲)」の試作はかなりの長期間を要してしまいました。

1号機がようやく初飛行こぎつけたのは大東亜戦争開戦から半年近くになろうとしていた、昭和17(1942)年5月22日まで待たねばならなかったのです。

3号機まで作られた試作機を使って飛行テストが行われましたが、最高速と上昇力が要求値を少し下回り、補助翼・浮舟柱・主翼外板に強度不足などが指摘され、それらの改修にも時間をとられてしまいました。

飛行性能にはやや物足りなさが残ったままでしたが、大東亜戦線の情勢は厳しさを増しており、海軍は昭和18(1943)年8月10日水上偵察機『瑞雲』一一型の名称で、本機の正式兵器採用を決定したのでありました。

航空戦艦への搭載を計画しましたが

正式採用は決まったのですが、愛知航空機は艦上爆撃機「彗星」の量産に社をあげて取り組んでいて、「瑞雲」の生産まではとても手が回りません。

やむなく海軍は『瑞雲』の量産を日本飛行機と愛知の2社体制で行わせたのですが、「瑞雲」の生産は計画よりも大幅に遅れてしまいました。

この間「瑞雲」を取り巻く情勢は大きく変化しています。

あくまで水偵としての行動がメインで、急降下爆撃や空中戦闘は副次的な任務だったのですが、そんな運用は戦場が許してくれませんでした。

帝国海軍はミッドウェー以来、打ち続く負け戦で航空戦力が著しく損耗し、艦上爆撃機兵力を補う存在として「瑞雲」が浮上していたのです。

「瑞雲」はフロート付きの急降下爆撃機として戦場デビューすることになったのであります。

そのためには、いくら航続距離が長い(約2500キロ!)とは言え「瑞雲」を戦場に運ぶフネが求められます。

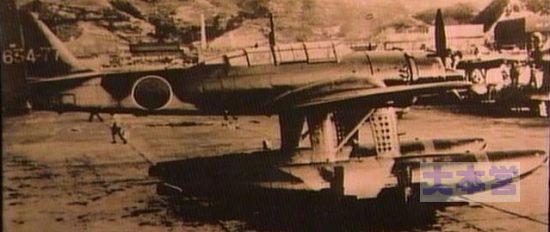

対艦隊戦闘ではある程度まとまった機数を運用出来る艦が望ましいのですが、大日本帝国海軍にはおあつらえ向きの改造艦がありました。航空戦艦「伊勢」と「日向」です。

「伊勢」と「日向」は、艦体後部の主砲塔を撤去して広大な「飛行作業甲板」を設置していました。新型の攻撃機「彗星」を22機も搭載可能だったのです。

航空隊の編成も変えた

「伊勢」と「日向」の改造は、昭和18(1943)年11月に完了していました。その時点ではカタパルト発進可能に改修された「彗星」二二型を搭載することになっていました。当然、着艦は出来ませんから、帰投は近隣の陸上基地と言う片道攻撃用です。

その改修作業にまたまた時間がかかり、予定数を揃えることが難しかったので「瑞雲」を急遽搭載しようというわけです。

一方でマリアナ沖海戦に惨敗して海上航空戦力を喪失した大日本帝国海軍は昭和19(1944)年7月10日、航空隊創設以来の大改編を実施しました。いわゆる「空地分離」制度を導入したのです。

それまでは空母や基地毎に固有の飛行機隊を持っていたのですが、「飛行機+搭乗員」と整備・補給・休養のための基地を完全に別部隊にして、作戦の必要に応じて航空隊が基地(空母を含む)を渡り歩く、じゃない飛び渡る方式に変えたのです。

この方式の方が航空隊を有効に活用できるので、早くから導入すべきと言う提案はなされていましたし、陸軍は1937年から「空地分離」で、ノモンハンでも有効が証明されていたのに、海軍はギリギリ追い詰められるまで取り入れなかったんです。

海軍は第六三四海軍航空隊を「伊勢」「日向」向けに創設し、「彗星」艦爆と「瑞雲」各18機を定数としました。

その瑞雲隊は広島県・呉に訓練基地を置き、搭乗員の水上からの離発着・編隊飛行・降下爆撃・空戦訓練が段階的に進んでいました。

しかし「瑞雲」の量産ペースは中々上がらず、六三四空への機材配備も滞りがちで、訓練も思うようなペースで進みません。

「伊勢」「日向」からのカタパルト発艦訓練が始まったのは6月下旬になってから。

これでは当初に計画していた「あ」号作戦への参戦も叶わず、「伊勢」「日向」は改造工事を中止して出撃準備をしたものの、結局マリアナ沖海戦には参加しませんでした。

六三四空は9月の末頃に、ようやく所定の練度に達しました。

実戦に投入できる状態になったわけですが、アメリカ軍のフィリピン来攻が必至の情勢となっていました。

海軍航空隊としては、もてる兵力の全てを同方面の防御に投入しなければいけませんから、六三四空も陸上基地兵力に組み込んで比島防衛に充てられることになったのです。

せっかく航空戦艦の搭載機として戦力化できたのに、母艦と引き離されてしまって残念なことです。

艦載ならず

10月12日、六三四空は第二航空艦隊に編入されました。

瑞雲隊は台湾を経由してルソン島のキャビテ軍港に進出。

此処で「瑞雲」は開発されたときには考えもしなかっただろう用途に使われることになります。

敵の占領地に対する夜間攻撃です。

本来は偵察機として開発された「瑞雲」。

登場したときは既に戦勢我に利あらず、出現の仕方もとても颯爽とは言えないモノでした。

味方の航空戦力が大不足になってしまった戦況で求められたのは、「万能機」としての力でした。

六三四空の「瑞雲」はゲリラ的な夜間爆撃の任務も託されその万能性を遺憾なく発揮しました。

また対空装備の乏しい魚雷艇を多数攻撃しています。

航続距離が長いため、遠く離れた台湾の水上機基地からフィリピンを襲撃することもでき、また最悪の事態に陥っても着水して搭乗員は生還し、再度の攻撃に飛び立ちました。

すでに特攻が攻撃の中心となっている時期に、この「瑞雲」隊はあくまで本来の戦い方を貫いたのです。

「レイテ沖海戦」の惨敗のあとでも、六三四空の3機の「瑞雲」が「礼号作戦」で艦隊支援を行っています。

昭和19年12月26日23:00。フィリピンのミンドロ島のアメリカ軍上陸地点に殴り込んだ木村昌福少将指揮の第二水雷戦隊の5隻の駆逐艦(清霜は途中で撃沈されました)と重巡「足柄」・軽巡「大淀」。

泊地にいた敵輸送船と上陸地点に対し、砲雷撃を敢行して輸送船3隻以上を撃沈、警戒にあたっていた魚雷艇数隻も撃破。

残念なことに月齢が11と夜戦には不向きな事もあって、米軍基地航空隊の戦闘機などが妨害行動に出てきます。

そこに3機の「瑞雲」が出現、この小さな艦隊を守り抜いたのでした。

「瑞雲」はついに軍艦から射出されて戦うことはありませんでした。

本来の戦い方は出来なかったものの、大戦末期に特攻ではなく攻撃を繰り返した稀有な存在(一部特攻に使用された機もありました)で、わずか200機足らずの生産ではありましたが、高性能をいかんなく発揮できた幸運な機体と言えるのかも知れません。

もし「瑞雲」の出現がもう少し早く、ソロモンの激烈な航空戦の時期に間にあっていたら?R方面航空隊に配備されていたら?

まあ、戦争の結果が覆る事は無いでしょうが、展開が少しは変わっていた事でしょう。

-300x169.jpg)

最上ですね。

いつも楽しく拝見しております。

こんにちは。

いつも拝見させていただいています

が、一つ気になる点があります。

瑞雲のエアブレーキは支柱の横に開くのではなく、支柱自体が90°回転するものです。よく勘違いされている方がいますが、まぁこんなよくわからん仕組みにすれば勘違いしますよね。