未完の大機~忘れられた先進航空企業~

魅力的な「変態飛行機」を数々産み出したドイツの科学力。戦争を勝利に導くことは出来ませんでしたが、今も私たちの想像力を刺激してくれます。

しかぁし!我が国だって負けちゃあいませんよ。「変態」にあらず、超先進的な戦闘機が実用寸前まで行ってたお話。

無尾翼ジェット戦闘機

第二次大戦中のドイツ航空界はジェット機をいち早く戦力化し、ロケット戦闘機も実用するなど、他の列強を圧する先進性を見せておりました。

エンジンだけじゃなく、機体の設計も図抜けていてました。超音速機の常識である「後退翼」もドイツ産まれ(偶然だったけど)とされていますし、全翼機の研究もアメリカとトップを並走。

我が国はそれを潜水艦で貰ってきては、国産化しようと努力していた事は良くご存知かと思います。

ところが、ところがですよ。

我が大日本帝国においても、「無尾翼機」を研究していたのであります。それもタダの無尾翼ではありませぬ。

後退翼ですし(当たり前ですね、後で説明するつもりです)エンジンは「ラムジェット」。

極超音速用のスクラム・ジェットほどではありませんが、ターボジェットよりも高速向きとされています。

それも、大東亜戦争に負けそうになってからではありません盟邦みたいにね。

それどころか日支事変が始まるより前の昭和10(1935)年から研究を始めているのです。今回はその通称「かつをどり」のお話であります。

この超絶先進機は軍の要求で開発にかかったのではありません。

一民間企業の社長の発案から出発しているのです。それも三菱や中島と言った良く知られた航空企業じゃないんです。

その企業とは、電脳大本営を訪れて下さる方ならご存じ向きの方も多かろうと思いますが、萱場製作所なんであります。

そう、あの「カ号観測機」の萱場であります。

萱場製作所の社長、萱場資郎さんは毎週日曜日になると東京湾で海釣りをするのを唯一の道楽としていたそうです。

その海釣りの時に上空を飛ぶ「カツオドリ」(ペンギンの仲間の海鳥)を観察し、時おり釣り上げる「烏賊」にも興味を惹かれていきます。

萱場資郎社長にとってカツオドリは「完全な無尾翼機で、長い胴や水平尾翼がなく」、つまりすべての無駄を削ぎ落した「大気圏内航空機の理想像」に見えたそうです。

「イカ」の動き方からはジェット推進を思い浮かべ、両者を組み合わせた「無尾翼ジェット機」を構想したのです。

コレがなんと昭和10(1935)年秋のことでありました。

ジェットエンジンの研究は1910年くらいまで遡ることが出来そうなんですけど、「現代に繋がる」って意味では大英帝国のフランク・ホイットルさんとドイツのハンス・フォン・オハインさんになるでしょう。

ホイットルさんのエンジン(ターボジェット)がちゃんと動いたのは1937年4月。

オハインさんの方はハインケルHe178にエンジン積んで、1939年8月に「世界初のターボジェットエンジンによる飛行」を成功させてます。

1935年の萱場さんの発想がいかに先走ってたか、お判りになるでしょう。

萱場資郎社長はこの「無尾翼ジェット機」構想を会社の長期研究項目と定め、10年後の完成を目指して作業を開始したのでありました。

この構想は「KF」と名付けられました

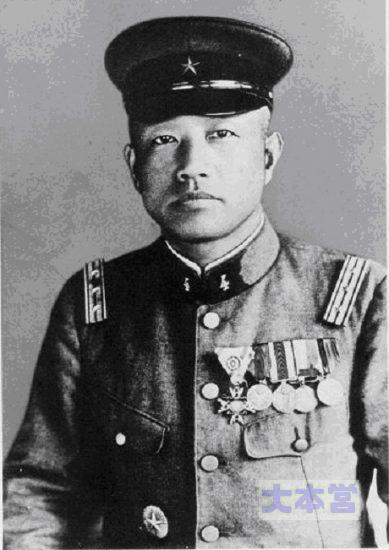

石原莞爾、関心を寄せる

おそらく世界初であろう「無尾翼ジェット機」の構想が、大学関係などの一流科学者でも、軍関係の過大な性能要求からでもなく、一企業の社長の趣味から生れ出たことは、当時の大日本帝国の「民度」を良く表していると言えましょう。

当時の大日本帝国の教育レベルは、国民平均で見れば世界最高クラスでしたし、人びとの向上心も社会性も一級品。

残念なことに世界デビューが遅かった分、インフラの「貯金」と自分たちの能力への信頼が少し足りなかったようではありますが。

萱場製作所(現KYB)は社長の号令の下、画期的な高速を発揮するであろう航空機の開発に取り掛かりました。

つまりほんの10年後、大日本帝国が咽喉から手が出るほど欲しくて、ついに満足のいくモノが出来なかった「インターセプター」として大きな可能性秘めた機体を造り始めたのでした。

しかし、萱場資郎社長がすぐに音を上げてしまったようです。

萱場社長は自社独力では「ムリ」と見切ってしまうのです(これは後述するように間違った判断でした)。

ただ、萱場社長は「かつをどり」いや、「無尾翼ジェット戦闘機」の開発を諦めたわけではありませんでした。

この年(昭和10年)12月、萱場資郎は陸・海軍の航空関係者へ「成層圏飛行機申言書」を郵送したのであります。

陸海軍と取引があるとは言っても、航空機の降着装置のショックアブソーバーを造っていただけのメーカー(歴史あるんですよね。昔は飛行機を作ってたのに、ビルシュタインのショック・アブソーバーを有難がってるクルマ屋があるけど、判ってるんですかね?)からのビックリするような提案でありました。

皆さんのご想像通り、海軍はこれを黙殺してしまいます。ところが、陸軍に送られた手紙は何故か陸軍参謀本部の石原莞爾大佐の目にとまったのです。

石原莞爾大佐らの働きかけもあり、萱場製作所は陸軍から5年間にわたり研究費として20万円(現在だと1億5千万円くらいでしょうか)を交付されることになります。

萱場社長の目論見は陸軍の主導でエンジンと機体を開発して貰い、儲かる部分だけアイデア主の自分の会社に発注してくれぬかなあ?というモノだったと思われます。

ところが石原は、金だけ出して萱場へ投げ返してしまったのです。

これは「開発方針」としてはど真ん中の正解であります。

いままで世界中で飛んだ「無尾翼ジェット機」など無いし、構想すら存在していないワケですから、試作としては性能要求が出来ませんし、「試作機」の製作費など計算のしようがありません。

あくまでも「お役所」である軍隊ではこんなモノが開発出来る訳がありません。

才能、結集する

目論みを陸軍に突き返された萱場社長。お金は出して貰っても、自社の開発陣の能力不足はいかんともし難いモノがありました。

ココで、貰ったお金を外部から技術者を招聘することに使ったのが萱場社長の偉いところです。

まず、萱場製作所の技術部に「KF研究課」を設立するとともに、東大航空研究所の小川太一郎博士に援助を依頼します。

小川太一郎博士はKF研究課の機体顧問に就任して「カツオドリ」型の機体の研究を開始したのです。なお小川博士は後年、桜花の設計にも携わります。

加えて同じ東大から木村秀政技師も「KF研究課」に迎えられました。木村教授は戦後、航空学会会長となって我が国の航空業界再建に大きな功績があり、YS-11の基本計画にも参画した航空学会の重鎮です。

電脳大本営的には日大で「日本初の人力飛行機」を造ったことが彼の最大の功績ですけどね。

「KF研究課」にはさらに才能が集まりました。

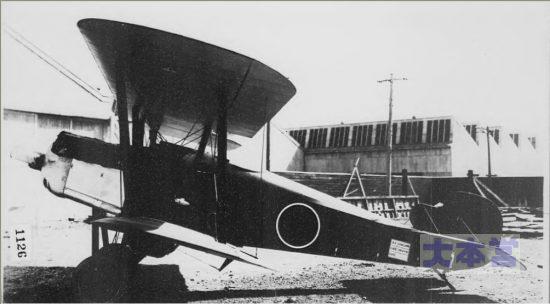

中西不二夫工学博士に加えて陸軍をクビになって浪人中だった日野熊蔵退役少佐がカツオドリに参画することになったのです。

日野熊蔵氏は徳川好敏大尉とともに、輸入機で「日本初飛行」の栄誉を持っている(見方によっては徳川より一日先に飛んでいます)のですが、早くから自力で飛行機の研究をしていた人です。

こうして世界初の「無尾翼ジェット機」の開発を目指して、既存の軍用機メーカーには居ない才能が結集して動き始めたのです。

ただ日野を除く顧問陣は全員が兼職でしたから、「KF研究会」は毎週一回、土曜日に開かれたそうです。

その研究のなかで日野は萱場社長の語る「かつをどり」と「いか」の生態に惹かれていきます。

それと察した萱場社長は日野に「かつおどり」のペーパーモデルを造ってもらうように依頼します。

日野は何度もモデルを造り直し、次第に改良されたペーパーモデルは良く飛ぶようになったのです。

それを眺めて居た小川博士、木村技師も最初は怪訝な顔をしていたそうですが、木村技師が自ら手にとって飛ばすなど興味を示しすようになりました。

ここに至り、萱場社長は「無尾翼グライダーの設計・製作・実験指導までを御願い申し上げた」のです。

こうしてKF計画はついに本格的に動き出しました。

設計

当時の木村技師は航研機(東大が中心になって作り上げた長距離実験機)作業の真最中でしたので、「かつをどり」の設計作業は夜なべ仕事になりました。

寒い時期のこととて炬燵に潜り込んで一杯やりながら、世界最先端の無尾翼機を設計している姿はアニメ化しても絵になると思うんですが、いかがでしょうか。

木村の設計は二ヶ月ほどで出来上がりました。

機体の製作は津田沼にあった「伊藤飛行機製作所」に委託され、昭和13(1938)年の2月末に完成。(伊藤飛行機製作所は伊藤音二郎氏が創設した、我が国の民間航空の黎明を支えた「名門」。開発した機体には日野熊蔵がクビを突っ込んでいまして、その関係だと思います。)

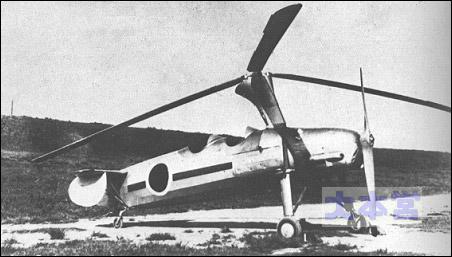

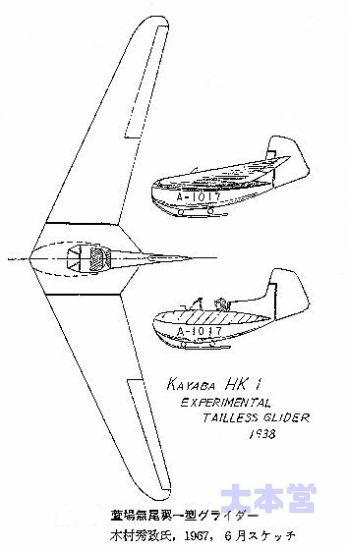

このグライダーは日野熊蔵のイニシャルをとって「HK-1」(萱場一型とも)と呼ばれ、飛行試験に取り掛かったのでした。

無尾翼機の原理

飛行機の基本的なカタチって言うのは、胴体に主翼と水平尾翼が付きまして飛行機を浮かす役割を担っているモノであります。なんで主翼だけじゃダメかと言うと、飛んでいる時に縦(飛行機の全長方向)に安定してくれないからです。

さらに言えば、ピッチング(全長方向の重心を中心にして上下に揺れる)をコントロールしてやるためにも水平尾翼が必要です。

ところが水平尾翼は空気抵抗の元でもありまして、また小型化して重量を軽くしようとしても、水平尾翼の存在で一定以上の小型化は困難でした。

飛行機の速度をあげてやろうとすれば、水平尾翼を無くしてやるのも一つの方法なのです。

ただ水平尾翼を無くすと、主翼だけで機体重心の前後で揚力のバランスを取ってやらなければいけません。

そのため無尾翼機の主翼は後退翼にするか、翼型を工夫して(翼後縁を湾曲させるとか)主翼そのもので安定性を保持する必要があります。

また、通常は水平尾翼に装備される「昇降舵」は主翼に取り付けなければなりません。補助翼と共用にするか、別にするか?これもかなり悩ましい問題です。

こうした細工をしてやることで、無尾翼機は従来の飛行機型と比べて大幅に小型化し、かつ高速を狙える飛行機になるのです。

木村技師は(当然ですが)風洞試験もナシで、手計算でこの工夫を成し遂げました。彼はこの時のことを回想して

『小さくて速度の遅い紙飛行機(ペーパーモデル)がよく飛んだからといって、それと外形だけが相似の実機を作って、よい性能が得られるとは限らない。

だが日本でまだ誰もやったことのない無尾翼機のことではあるし、それではやってみましょうと安請け合いをしてしまった。飛行機のことなら何でも興味をもってしまう癖が現れたとみえる。』

と言っています。

こうして出来上がった機体は高アスペクト比(主翼が細長い)の全翼のようなスタイルのグライダーで、上反角つき後退翼と1枚の垂直安定板(垂直尾翼)が付いていました。

払い下げ品の一〇式艦上戦闘機や自動車による曳航離陸、ゴム索カタパルトから射出することも可能な強度に作られていました。

操縦席は単座で開放式、降着装置はスキッド。

HK-1の諸元は全長3.50m、全幅10.00m、全高1.80m、翼面積14.0m2自重120kg、滑空速度85km/h、乗員1名。

無尾翼グライダー、飛ぶ

HK-1は初夏の頃から伊藤航空機製作所の前の干潟でジャンプ飛行試験を開始します。

テスト・パイロットは伊藤航空機製作所の安岡駒好主任操縦士が務めたのですが、

「舵の効きが悪く、ワシには向かん」

とテスト飛行を降りてしまいます。

陸軍航空技術研究所の飛行訓練生の島安博が代役に指名され、島飛行士の慣熟訓練とともにフィードバックによる各部改修が始まりました。

茨城県鹿島の砂丘におけるスロープ飛行、柏飛行場での自動車曳航を経て、昭和14年8月に慣熟飛行を終了。

翌月には津田沼に戻って飛行機曳航による本格飛行が始まります。

昭和14年10月22日には初の高度1000mへの曳航飛行が行われ、アクロバットを含む高等飛行を実施。

この飛行を地上から見ていた萱場氏・木村技師・萱場製作所の社員たち、伊藤氏と伊藤飛行機製作所の社員は拍手喝采で見事な飛行ぶりを喜んだそうです。

| 期間 | 場所 | 飛行方法 | 回数 | 備考 |

| S13.12.15 ~14.8.29 | 津田沼、鹿島砂丘、柏飛行場 | ゴム牽引 | 53 | 各部分調製、改修 |

| S14.9.6~15.3.7 | 津田沼 | 飛行機曳航 | 116 | 安定性・操縦性テスト |

| S15.4.5~15.4.16 | 立川技研飛行場 | 飛行機曳航 | 13 | 伝習 |

HK1のテストはその後も引き続き行われ、昭和15年3月までで曳航飛行回数は116回に達していました。

ココまで「金だけ出して口は出さぬ」と言うタニマチの優等生だった陸軍ではありますが、無尾翼機がモノになりそうだとなると、途端に態度が変わって参ります。

陸軍航空技術研究所からは、昭和14年の夏頃から所長以下が度々見学に訪れるようになっていました。

陸軍航空技術研究所はHK1が順調に試験飛行をこなすのを確認すると

「試験飛行終了後にHK1を貸与して欲しい。またエンジン付き機型を買い上げるので製作して欲しい」

と要請してきたのです。「かつをどり」HK1は陸軍の正式なプロジェクトに出世したのでありました。

昭和15年4月からは立川技術研究所の飛行場でHK1を陸軍に貸与するための伝習訓練が始まりました。ここで「かつをどり」の前途に暗雲が立ち込めてしまいます。この時点では誰も「ヤバい」とは思わなかったのですが…

伝習飛行では陸軍のテストパイロットN少佐(萱場資郎氏の回想で、登場人物中唯一人イニシャルです)が搭乗したのですが、後輩の島飛行士の話を聞かずに搭乗してしまいます。

N少佐は「かつをどり」の飛行特性が理解出来なかったようです。

無尾翼機は主翼が大きくなるためか、着陸しようとするとグラウンドエフェクト(主翼と地面の間にエア・クッションのような空気の層が出来る)で高度が落ちにくくなるのです。

島飛行士はこれを説明したのですが、N少佐はなかなか着陸できずに強引に下げ舵を取り、前部を地上にぶっつけて大破してしまったのです。N少佐は無傷。

HK1の飛行回数182回目のことでありました。

「かつをどり」、陸軍の試作機扱いになる

HK-1が試験飛行で良好な性能を発揮しましたので、陸軍航空技術研究所は昭和14年8月、萱場製作所に対して「動力化が可能な発展型」を発注しました。

萱場製作所では、小川博士と木村技師が再びペーパーモデルから試作に取り掛かりましす。

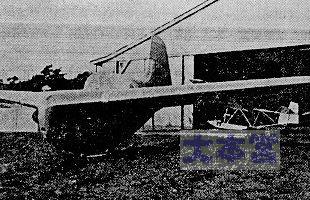

数種のモデルの中から、急速なエンジン搭載が可能な戦闘機型の「HK-2」と、HK-2より大型の長距離機型「HK-3」の二種の滑空機を製作することになったのです。

陸軍もこの機体に陸軍の試作名称の「クー2」「クー3」を与えています(クはグライダーの試作を示す)。

HK2の設計は木村技師が主務となり、萱場製作所の内藤繁樹技師を中心とした4名によって昭和14年9月に開始され、HK1と同様に伊藤飛行機製作所の製作で昭和15年10月3日に完成しました。

HK2は内翼が短い直線翼で、外翼は後退角が付いていました。主翼の両端には計2枚の垂直安定板があったようです。

島操縦士はこの機体について

「安定性や操縦性、回復性には優れており、強いて言えば舵の反応に若干の不安があった」と評しています。

HK-1と同様にゴム索射出や飛行機による曳航が可能でしたが、曳航時の牽引機は九五式三型練習機に変更になっています。

操縦席は単座・開放式で、簡易風防が装備されていたようです。降着装置はスキッド。

HK2は昭和15年10月4日、津田沼飛行場でゴム索射出による初飛行。11月6日までに126回もの飛行が行われて、重心位置や三舵の調整が行われています。

昭和16年1月15日からは場所を立川飛行場に移して本格的な飛行試験が開始されました。3月20日に行われた261回目の飛行の際には、主桁に亀裂が生じるアクシデントが起きましたが、陸軍にはナイショで速攻修復。

5月20日の262回目の飛行からは陸軍が担当することになったのですが、テスト・パイロットはなんとN少佐。少佐はまたしても無尾翼機の操縦特性が判らず、再び着陸時に強引に下げ舵をとってHK2は墜落、大破してしまいました。

N少佐は事故原因をHK2が低性能であったためと断言しています。

HK2の諸元は全長3.04m・全幅9.80m・翼面積14.5m2・自重124kg・滑空速度75km/h・乗員1名。

より大型の「HK-3」には陸軍の試作名称「ク3」が与えられました。設計は木村技師の指導の元に「大日本飛行協会」の鷲見譲次技師ら4名によって行われました。

実機は蒲田の「日本小型飛行機」によって製作され、完成は昭和16年2月11日。

「HK-3」は複座で垂直安定板を持たず、主翼のエルロンを独立して動かして方向制御に用いる設計になっていました。テストした島飛行士は

「縦安定性は良好だが、舵による操縦の難易度が高い」

と評していますので、この試みは失敗かも知れません。

「HK-3」は羽田飛行場と柏飛行場を移動しながら飛行試験を行っていたのですが、昭和16年3月27日に行われた67回目の飛行のとき、ダッチロールに陥り修正出来ずに墜落。

機体は大破し、操縦していた島飛行士は右足首を骨折してしまいました。

「HK-3」の要目は全長6.00m・全幅16.00m・滑空速度80km/h・乗員2名

この「HK2」と「HK3」の事故を受けて、陸軍は萱場製作所に3機の試作機の買い上げ代金として17000円也を支払って、以降の「無尾翼機計画」をキャンセルしてしまうのであります。

萱場製作所には事前に5年間20万円の支払いがありましたので、まあ我慢できぬでも無かったように思われます。しかし、大日本帝国の防空にとっては如何なモノだったでしょう。

動力機も計画されてた

こうして世界初の「無尾翼ラム・ジェット戦闘機」になったであろうク2・ク3は葬られてしまったのですが、一方では試験飛行の結果を受けて「HK-4」(または「萱場四型」)と呼ばれる動力機の開発が開始されていました。

これは「ク2」をベースとして内藤繁樹技師らによって設計され、昭和16年の4月一杯で製作図面が完成していました。伊藤飛行機製作所でモックアップ(木製の実物大模型)も製作されていたのですが、「ク2」の事故(実際はN少佐の操縦ミス)があって開発計画は中止されてしまいました。

動力は残念ながらまだジェットエンジンではなく「デ・ハビランド・ジプシー・メジャー空冷エンジン」(130馬力)が搭載される予定。

ただ2翅のプロペラはプッシャー配置で、ジェットエンジンへの換装を意識していると言っても良いでしょう。

エンジンは開発してたのか?

私の見立てでは、「かつをどり」シリーズは実用戦闘機まであと一歩まで迫っていたのですが、それは機体だけの事。「無尾翼ジェット戦闘機」になるためにはエンジンが必要です。

我が国のジェットエンジン開発はドイツのBMW03を参考にした「ネ‐20」が昭和20年6月に完成しています。それじゃあ、機体が先に出来ても間に合わないじゃねえか!と仰らないでください。

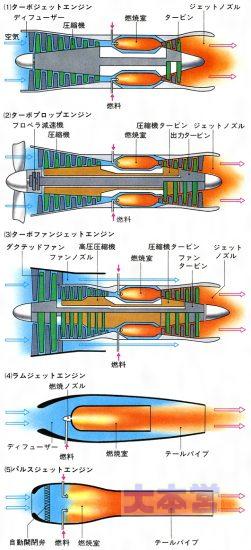

「ネ‐20」は「軸流ターボジェット」です。「かつをどり」が搭載を予定していた「ラム・ジェット」はターボジェットに比べると遙かに単純な構造なのです。

萱場製作所ではこのラム・ジェットエンジンの開発を昭和12年から始めていました。

ターボ・ジェットエンジン(一般的なジェットエンジン)は燃焼室より前に圧縮機が備わっていまして、吸入した空気を圧縮しています。

圧縮機とは要はタービンで、舶用タービンなら世界トップクラスの技術を持つ大日本帝国も、重量の制限がシビアな航空用のタービンにはずいぶん手こずったようです。

ところがラム・ジェットエンジンでは、航空機の高速によってラム圧(空気抵抗による圧力)だけで空気が十分に圧縮されます。

ラム・ジェットは通常なら何段も備える圧縮機が不要ですから、とても単純な構造に出来るのです。

「ネ20」の開発に当たって、大日本帝国の技術陣が最も苦しんだのがこの圧縮機の構造でした。高温に耐え、強烈な圧力に耐え、軽く小さく丈夫に造ることが難しかったのです。

ラムジェット・エンジンであれば、この困難から完全に解き放たれていた筈。もっとも、ほかに苦労しなけりゃいけない困難はありますよ。でも、

萱場製作所でも十分に開発できたはずなのです。萱場さんには失礼な言い方ですけど。

ただ、ラムジェットエンジンは単体で静止状態から始動することはできません。ですから「かつをどり」では補助ロケットで発進する予定になっていたのです。

実際に萱場製作所の研究では2種類のラム・ジェットエンジンが試作され、実証実験も行われています。

この実験で得られたデータを元にした計算では、「萱場一型ラムジェットエンジン」の最大推力は750kg。これを900km/hの時に発揮する予定となっていました。

ラムジェットエンジンは研究開発を継続していれば、大東亜戦争の継続中に実用可能だった、これが電脳大本営の見立てであります。

萱場はしつこい

動力搭載の「ク4」も含めて「かつをどり」シリーズの開発は、N少佐の不勉強とその報告を盲信した陸軍の理性の無さでキャンセルされてしまいました。

しかし、萱場製作所では社内レベルではありますが無尾翼ラムジェット戦闘機の研究をしぶとく続けていたのです。この研究は昭和18年には近距離戦闘機「かつをどり」の構想としてまとめられています。

その機体は「ク2」に連なる無尾翼機で、機首にエアインテークがあり、「ク2」に類似した、両端に垂直安定板を有する後退翼が高翼配置されています。

降着装置は引き込み式の主脚と固定式の尾輪で、武装は30ミリ機関砲2門を左右主翼内に搭載。

動力は胴体後部に萱場一型ラムジェットエンジンを1基搭載、離陸促進用に、落下式のロケット(萱場製・燃焼時間5秒)を胴体両脇に2組計4基装備。(イラストをご覧ください)

計画では、火薬ロケットはリレー式に燃焼して、「かつをどり」がマッハ0.3に達した所でラムジェットを作動させ高度10000メートルまで上昇。ここで火薬ロケットをパラシュートで投棄して降下に移り、約30分の作戦行動の後に滑空して着陸するという運用を想定していました。

これは盟邦ドイツのロケット戦闘機Me163に比べてはるかに実用的であり、Me262と同等以上の作戦可能時間です。

実用上昇限度15000メートル、最高速900キロメートル/h。30ミリ機関砲2門。

B29を十分に墜とせる力を持っていたとは思われませんか?

この「かつをどり」構想が陸軍の公式計画となることはついに敗戦までありませんでした。研究途上のラムジェットは予算不足などもあって、繊細な挙動を修正するに至らず、実機は製造されていません。

しかし、これだけの先進航空機がまったく完全な独自技術で開発されていた事は私たちは忘れてはなりません。KYBはもっと宣伝に力を入れるべきでありましょう。

西にアレクサンダー・リピッシュあれば、大日本帝国に萱場製作所あり。