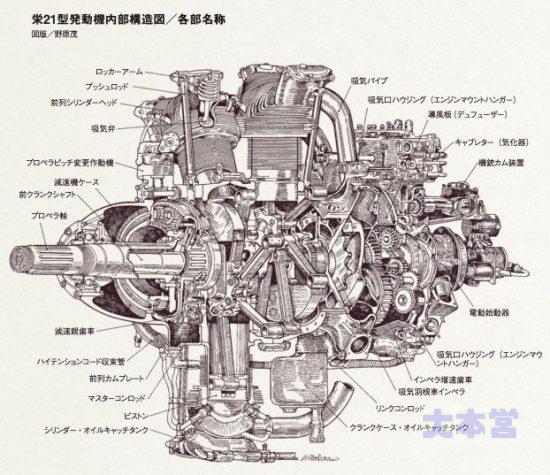

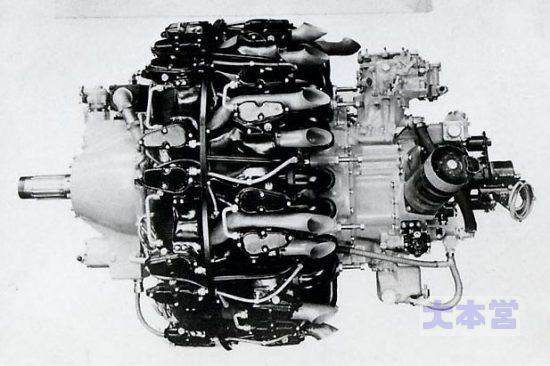

紫電と紫電改5~エンジン~

紫電と紫電改について書き始めたら、思わぬ好評を頂き、調子に乗って今回でもう5編目。「紫電改」を名機たらしめたエンジン「誉」(だけじゃないけど)に至る「中島エンジン」を書きたいと思います。

軍用機の成否はエンジンで決まる?

「強風」を陸上戦闘機に改造する計画が、川西の社内で検討されたのは昭和十六年末でした。このころ、アメリカではチャンスヴォート社のF4U「コルセア」が、すでに制式機として海軍から発注されており、グラマン社はF4F「ワイルドキャット」の後継機としてF6F「ヘルキャット」を開発中(「コルセア」の予備扱いで)でした。

両機はプラット・アンド・ホイットニー(P&W)R2800「ダブルワスプ」という2000馬力級のエンジンを積んでいまして、F4U「コルセア」などは650キロ/時オーバーの高速戦闘機として、日本の航空雑誌でも紹介されています。

ドイツではバイエルン(のちにメッサーシュミット)社のBf109が1000馬力弱からスタートして、どんどん馬力をあげて「一撃離脱戦闘機」の地位を確立していきます。

大英帝国は超名エンジン「マーリン」をスピットファイアに載せてBf109に対抗します。

我が国の誇る軍用機設計家の堀越二郎さんも「マーリン載せた戦闘機作りたかったァ」みたいな事をおっしゃってます。果たしてマーリン・エンジンを堀越さんに渡したらどんな超絶戦闘機をこしらえた事やら?

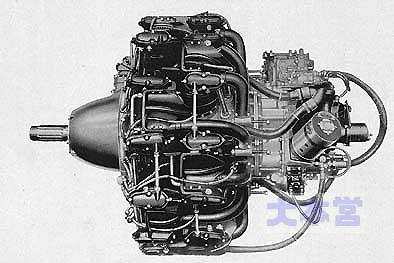

この頃、大日本帝国では14気筒複列星型の名エンジン「栄」(零戦に搭載のエンジン)を18気筒にして2000馬力を狙った「誉」エンジンが、まだテストの段階にあったのです。

すでに実用化(制式発注済み)された戦闘機と、まだ試作中のエンジンでは、まったく競争にはなりません。数年の遅れということになりますが、この当時の数年は国家の盛衰を分けるに十分な年月なのでした。

戦闘機エンジンの系譜

中島知久平が一代で大三菱に対抗できる航空機会社に育てた「中島飛行機」は、戦闘機のエンジンに強みを持っていました。

中島飛行機は昭和2(1927)年に英国ブリストル社から指導を受けて「ジュピター」エンジンのライセンス生産を始めました。

このとき指導にあたったバーゴイン技師が結構な出来ブツだったようで、生産の指導ばかりでなく、エンジン設計の真髄を中島の技術者に伝えたと言われています。

バーゴイン技師の教えが、後の中島発動機開発にどのような影響を与えたかまではよく判りませんが、ライバルの三菱以上に挑戦的なエンジンを設計していたように思います。

大社長・中島知久平は昭和4(1929)年には自主開発のエンジンの試作を決意。設計主任に技術部長の関根隆一郎を任命して、設計期間わずか6ヶ月の超短期開発を命じました。命令だけ出せば良い人は気楽なモンです(笑)

関根隆一郎はこの短期開発に応えるため、良く知った「ジュピター」の長所に、この頃アメリカで台頭してきたプラット&ホイットニー(P&W)社の「ワスプ」エンジンの構造を参考にすることにいたしました。

ストロークは160ミリに短縮したものの、ボアはジュピターの146ミリを踏襲して信頼性と生産性の良いエンジン設計を行ったのです。ボアもストロークも変更しちゃうと、爆発した混合気の広がり具合などの解析をやり直したりで大変ですから。

こうして半年後の昭和3年6月に試作を完了したのが「寿」エンジンです。何かと小うるさい軍の運用者からも「垢抜けしないが酷使しても信頼できる」とお褒め頂いたエンジンとなり、昭和7年から量産に入ります。

その頃、機体開発の面では新時代の戦闘機設計が始まっておりました。海軍の九〇式艦上戦闘機や九六式艦上戦闘機、九五式水上偵察機、陸軍では九一式戦闘機や九七式戦闘機など。

これら世界的にも優秀な性能を予定された新世代の機体に、「寿」エンジン搭載が選択されました。「寿」は軍や設計者の期待に見事に応えたのでありました。

「ジュピター」を参考にしたとは言え、我が国独自設計で立派な航空機エンジンが出現したことは、陸軍海軍ともに大いに心強かったことでありましょう。

空冷星型9気筒、ボア146mm×ストローク160mm、排気量24.1リッター、全長1,021mm、直径1,280mm、乾燥重量350 kg、過給機:機械式1段1速、燃料供給方式:キャブレター式、離昇600馬力/2,300RPM、公称500馬力/2,100RPM(高度2,500m)の性能でありました。

栄の誕生

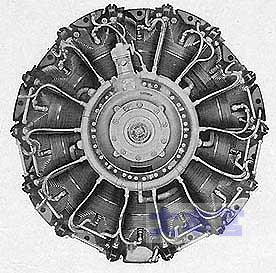

「寿」で国産星形エンジンをモノにした中島飛行機は、「寿」の量産開始と同時に次世代のエンジン開発に乗り出しています。「寿」の複列化でありました。

星形エンジンは円形にシリンダーを並べますから、多気筒化して馬力を上げてやろうとしても限界があります。気筒そのものを大きくしようとしても、ボアを大きくすれば隣の気筒と干渉しちゃいますし、ストロークを延ばせばエンジンの直径がでっかくなってしまいます。

そこで世界中のエンジン設計者がやったのが「複列化」です。今ある「星形」の後ろにもう一つ同じ「星形」に7~9個の気筒を配置してやろう、って訳です。

中島が最初に開発した複列発動機は社内名称「NAL」(陸軍名称ハ-5、ハ-41、ハ-109)です。「NAL」のシリンダーは「寿」をそのまま使って146×160mmのボア・ストロークでした。これを9気筒から7気筒に減じ、前後に二組並べた14気筒にして馬力を増やす構想ですね。

複列星形エンジンの設計で問題になるのは、前列シリンダーの隙間に後列シリンダーを置くStaggerという形です。後列を前列の真後ろに配置すると、冷却用の空気が上手く当たりませんから。

ただ位相をずらすと、吸排気管をどう通すか、クランク軸をどうするか、ベアリング配置などが問題となります。「NAL」はまだ中島が手慣れていなかったためかこれらの設計が上手くなく、サイズが大きくなってしまいました。戦闘機用としては発展性に乏しく、更に改修してようやく百式重爆撃機などに採用された程度でした。

「NAL」に1年遅れ、小谷武夫技師を設計主任に「NAM」の開発がスタートしました(海軍の十試発動機の要求)。このエンジンが零戦や一式戦闘機(隼)などに搭載される「栄11型/ハ-25」になり、「栄21型/ハ-115」に発展していくことになるのです。

「栄」のボア・ストロークは130×150mmと小型化されました。これによって一気筒あたりの排気量は小さくなりますが、外径が1150mmと「NAL」や「寿」に比べて100mmも小さくなりました。

もともとの海軍の要求は600馬力だったのですが、審査合格の直後に1000馬力に引き上げられています。「NAL」の反省を盛り込んで吸排気弁や燃焼室、冷却フィンなどに無理のない設計でした。

昭和14年、海軍で制式採用となると量産が開始され陸海軍の多くの機種に採用され、日本の航空史上最多量産の航空機エンジンとなっていきます。

若き天才

昭和11年、一人の若者が中島飛行機に入社いたしました。中川良一、23歳であります。

東京帝国大学で機械工学を修めた俊英ではありますが、特にエンジンに興味を持っていたわけでもない、飛行機屋を目指した普通の若者だったみたいです。

と言っても中川良一、なかなか「ええとこ」のボンでして。お父様は勤皇の里・十津川村の出身で鉄道関係の大立者。卒業後は鉄道関係にコネで行くものだと当然のように思われていました。

それを嫌ってコネの無い航空界、それもトップの三菱ではなくて新興勢力を選んだ事になります。同期入社の大卒技術者4名中で最も優秀だと言う評価を受けています。

中川はエリート丸出しのくせに反骨精神が旺盛なだけでなく、会社を見る目もしっかりしていたようです。その辺りもこの記事で訴えたいところ(ちょっと記事の目的が絞り切れないんですよ、「この廻り」に大げさに言うと大東亜戦争の敗因の一つが有りそうなんで)です。

中川は入社から僅か2年目、「栄」エンジンの改良、つまり「栄21型/ハ-115」の開発主務者を命じられます。

小谷武夫技師が「栄11型/ハ-25」を設計したときとは違い、ベースとなる「栄」が既にあるとは言っても、弱冠24歳の若造に主力エンジンの改良を任せちゃう訳でありまして、これこそが中島飛行機の凄さ。

このときに中川に課せられたミッションは11型の940馬力(離昇)からの馬力アップと航空性能の向上でした。気筒の大きさを変えず、数も増やさずに馬力を増やそうとすると、圧縮比を高めてやるのが常道になります。

*圧縮比とはピストンが下がったとき(燃焼室容積が最大)と上がったときの容積の比率です。*

ただ、むやみに圧縮比を高めることは出来ません。圧縮比が高くなると、混合気の圧力と温度が高まって異常燃焼が起きやすくなってしまうからです。

具体的には燃焼スス(カーボン)を着火源としてプラグの火花より先に燃焼してしまう「プレ・イグニッション」や、異常に速く(瞬間的に)シリンダー内全体が燃焼してしまう「ノッキング」などで、ピストンやバルブが破損してしまうこともあります。

異常燃焼のもっとも効果的な対策は使用燃料のオクタン価を上げてやる事なんですが、コレはエンジンの設計者ではムリなことです。せいぜい燃料のオクタン価を指定してやる事くらいしかできません。

設計で出来ることは「燃焼室のコンパクト化」でしょう。燃焼室が小さくなれば、プラグの火花から火炎が伝播する距離が小さくなって全体が素早く燃え、異常燃焼が起きる時間が無くなるって言う寸法です。

「栄21型/ハ-115」は「栄11型」の改良型で、中川良一技師にはコンパクト化の選択肢もありません。

そこで、中川は自分よりもさらに若い研究科員の戸田康明技師を巻き込んで「栄」の燃焼を研究します。設計者は意外に自分の経験や勘に基づいて設計をするもので、基礎研究はおろそかになりがちなんだそうです。

それなのに、中川と戸田は「栄11型」の給排気口の流れやシリンダー内の燃焼や温度分布の解析を進めたのです。

「栄21型」は結局エンジンの回転数を上げて、ブースト圧(混合気をエンジンに送り込む圧力)も上げることによってパワーアップを実現するのですが、この解析は後々大いに中川を助けることになります。

「誉」へ

「栄」のパワーアップに成功した中川は更に高出力化の道を探ることになります。今度はまったくの新型エンジンを開発するのであります。

その頃、我が国でも100オクタンの燃料が登場してきました。これを使い、圧縮比を上げて1気筒当たり100馬力を出してやれば、14気筒の「栄」でも1500馬力は行けるのではと考えられました。まあ、中島飛行機や中川らしからぬ「安易な道」ではありますけれど。

そんな時、上司である設計課長の小谷(「栄」の原型設計者)から「18気筒にしたらどうだ?」と言うアドバイスがあったのです。

「1500馬力などで満足せずに、一気に2000馬力を目指せ」という事と理解した中川は、それをきっかけに新たな複列18気筒の構想に没入していきます。

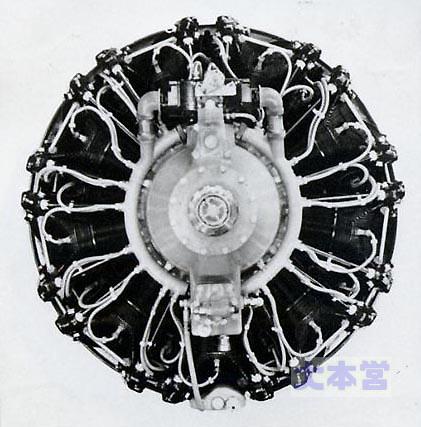

9気筒の「寿」をそのまま複列にすれば、18気筒エンジンは容易に出来ます。しかし、それでは外形も大き過ぎますし冷却も成り立たないと考えられました。

中島得意の戦闘機用としてはコンパクトな外形が必須なのです。そこで中川は「栄」と同じ外形の9気筒単列エンジン(ボア・ストロークは栄と同じ)を構想したのです。それを複列にし、合理的な給排気管の引き回し、プラグの位置、整備性を考えて設計案を練り上げたのでした。

その結果、前列と後列の間隔を「栄」より50ミリ拡大すれば、直径は「栄」より30ミリ大きくなるだけと言うコンパクトなエンジンの可能性が出てきました。

このレイアウトのポイントはクランクケースでした。「栄」のアルミではなく、敢えて薄肉の鋳鉄製にしたのです。剛性確保と小型化を狙ったもので、苦心惨憺の末に住友金属の全面協力で成し遂げています。

ただ、これが冷却フィンの製造で大きなネックとなってしまうのですが、中川はそこまで配慮することは出来ませんでした。

異常燃焼問題でも、海軍から100オクタン燃料の供給を保証されて、これを前提にすれば解決できるメドが付きました。

このエンジンは社内名称を「NBA」とし、1800~2000馬力級のエンジンとして海軍に提案されました。

海軍内には賛否両論ありましたが、冒頭に書きましたようにアメリカの高速戦闘機もあり、昭和15(1940)年9月に試作命令が出ます。翌16年6月までに第一次耐久試験を完了するように、という超短期日程でした。

6月末日には試作エンジンによる300時間の耐久試験が完了、離昇1800馬力を達成。改良型では2000馬力の高性能を発揮します。

複雑系の頂点と言っても良い航空機エンジンは、まだこれだけでは実戦投入はとても無理なんですが、海軍はどうやら「2000馬力」に惚れてしまったようでした。

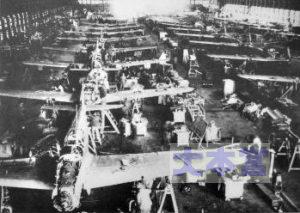

十分な実用化と生産化に向けた試験がいまだ完了しない昭和17年9月、海軍は「NBA」を制式採用することに決し「誉」(陸軍名称ハ-45)と命名したのです。中島では直ちに「誉」の量産体制をとり、昭和18年から生産を開始しました。

海軍はエンジンに期待しすぎたのか、機体開発でもエンジンの完成に先行するカタチで「銀河」「彩雲」「烈風」などに採用を決めてしまいました。

理論無き実験

「誉」は増加試作エンジンをたくさん作り、上記の新型機の飛行試験に臨みました。

ここで「誉」はカタログスペック通りの性能を発揮(烈風除く)し、関係者はエンジンの出来栄えを絶賛するのでありました。

各新型機は素晴らしい成績を記録し、ケチをつけるのが生き甲斐の軍の試験官すら

「よくぞこんな素晴らしい飛行機を作ってくれた、有難う、有難う」

と涙を流さんばかりに喜んでくれた、と当時の中島技術者のお一人が仰っています。

ただ、これらの増加試作エンジンは手作りでした。生産性とは全く別の次元で、中川の設計通りに予定性能が発揮できる事だけを目指して作った「試作品」以外の何物でもなかったのです。

さらに、日本は昭和16年12月からアメリカとの戦争に突入しています。「誉」設計の前提だった「100オクタン価燃料」はアメリカからの輸入に頼っていて、入手が困難になってしまいました。

実戦部隊では91~88オクタン価の燃料はナントカ使えましたが、それでは異常燃焼が発生することは防ぐことが出来ません。「誉」の実力はなかなか発揮できなくなったのです。

生産面でも障害が沢山ありました。ここではその象徴として「冷却フィン」を紹介させていただきましょう。

冷却フィンというのは、空冷式の機器の表面積を増大させて冷却効果を高めるモノ。クルマのラジエターやエアコンでも見ることが出来ます。

空冷の航空機エンジンにも当然ついている(シリンダー・ヘッド、という部分に付いてます)わけですが、この設計と製造が大変だったのです。

この部分の研究と設計には前に登場しました戸田康明技師がメインで当たったのですが、フィンの厚さ、枚数、ピッチ間隔、高さ(溝の深さ)などを変化させてさまざまな実験を繰り返さなければいけませんでした。

ところが、この実験データと突き合わせるべき理論値が、欧米航空先進国の論文には全く発表されていなかったそうです。おそらく秘中の秘としていたのでしょう。

国内では東京帝国大学には航空研究所がありましたけれど、他の大学も含めてこんな研究はされていなかったようです。何だかヘンな感じです。

時間の無い戸田技師としては、文句を言うヒマもなく実験を続けるしかありませんでした。フィンの厚さを0.8ミリから2ミリまで7種。ピッチは2.0ミリから5.0ミリまでの9種類。高さは3種類で、この組み合わせから60種類ものサンプルを作って実験を繰り返したのです。

我が国はこんな実験の計測機器でも欧米に後れを取っていましたが、戸田技師は創意と工夫で乗り切ります。

この中から、最も冷却効果が高かったのは厚さ1ミリ、ピッチ3ミリ。フィンの高さは高いほど良いのですが、振動に対する強度の問題もあって、制限が出来てしまいます。結局、最も高い所で80ミリと決定されたのでした。

鋳込み

「誉」までの国産エンジンの冷却フィンはシリンダーヘッド一体型でした。砂型に溶かしたアルミを流し込む「鋳物」です。

ところが、この方法では最も薄くしても厚さ2.5ミリ。ピッチは5ミリ程度。

要求されているのは、高さが80ミリもあって薄さ1ミリのフィンが3ミリ間隔でびっしり生えている冷却フィンなのです。そこで戸田技師が海軍の中村治光技術少佐の協力で考え出したのが「鋳込み」法でした。

何枚ものフィンを3ミリ間隔で冶具に固定し、其処にシリンダーヘッドになるアルミ合金を流し込んで鋳込みます。少し置いて、さほど温度の下がらぬ前に冶具だけ引き抜いてやる、そうすると細かなフィンが見事に出来上がるのです。

出来上がった理想の冷却フィンは実機で試験されます。昭和16年6月16日、厚さ2.5ミリ、ピッチ5ミリ「鋳物フィン」が先にテストされていたのですが、その半年後11月21日には「鋳込みフィン」の誉エンジンが試験台に上ったのです。

結果は「鋳物」の最高温度を記録した箇所は摂氏240度だったのですが、「鋳込みフィン」では195.8度で、戸田技師の苦労は報われることとなったのです。

昭和17年9月、試作が先行していた「鋳物フィン」のシリンダー・ヘッドのエンジンが1800馬力の「誉11型」として制式採用されます。続いて「鋳込みフィン」のシリンダーヘッドの方が「誉21型」として制式化されたのです。

「誉21型」こそ大日本帝国が待ちに待った2000馬力エンジン、それも軽量小型小排気量の「奇跡のエンジン」が誕生したのでした。

基礎工業力

高さが80ミリもあって薄さ1ミリのフィンが3ミリ間隔でびっしり生えている冷却フィン付きのシリンダーヘッドの試作品は、実は中島飛行機(武蔵野製作所)では作れませんでした。

近くにあった「正田飛行機(正田機械との表記もあり)」と言う会社に発注されていたのです。これは試作だからこそ、で量産となれば規模の小さな「正田飛行機」ではとてもとても。

中島飛行機では新しい建屋を準備して増加試作をそこで作り、量産に取り掛かったのでした。

量産に入ってしばらくすると、中川技師のところに生産計画通りに「誉21型」が出来ない、との報告が上がるようになります。

そんな時、中川の友人から「いっぺん、作業場を見に来い」と話がありました。友人は勤労動員で「鋳込みフィン」工場で働いていたのです。

中川は「鋳込みフィン」の生産の大変さは理解していたつもりでしたが、現場を見て大衝撃を受けます。「地獄絵のような凄惨さ」と自身で書き残しているほど。

当然ですよね、溶けたアルミの温度が下がりきる前に冶具を引き抜く工程がラインは灼熱地獄です。

中川はこの視察で「鋳込みフィン」を諦め、フランスの技術を使った「ブルーノ式」という生産方法に換えるのですが、これでは「鋳込みフィン」ほどの冷却効果はついに得られませんでした。

いつから、誉の冷却フィンが「ブルーノ式」に代ったか、正確には判りません。電脳大本営は資料を探しましたが、何も見つかりません。

「烈風」の試作機に搭載された、出力の出ない誉エンジンは「ブルーノ式」だった可能性が高いのではないか?と考えています。

長くなってしまったのに、結論もオチも無い結末になってしまいました。

申し訳ありません。

この続きは「烈風」と「疾風」とを絡めて書いて行きたいと存じております。