軍艦から衝角をなくした天才戦術家・坪井航三~忘れ去られた装備3~

無法国家が東シナ海でも暴れるようになり、我が国の領海にも侵入してきました。

実際の戦闘になれば我が軍が不覚を取るとは思えませんが、先に手を出せないのは少々心配です。

長生きの武器、衝角(ラム)

「電脳大本営の生みの親」であるフェイスブック・グループ「軍事・軍隊・武器・兵器・戦術・戦略等軍事関連の研究」では、この領海侵入に対抗するために「重装甲巡視船で体当たり構想」が提案されていました。

支那艦船は我が巡視船の警告にも関わらず、尖閣などの領海に侵入してきます。

これをこのまま帰してしまえば、我が国は当該海域を有効に支配していない、と支那に誤ったシグナルを送る、或いは支那に宣伝の材料をくれてやる事になってしまいます。

そこで、「巡視船」らしく発砲することなく体当たりで沈めちゃおう、ということでありますが、こういう戦い方は長く海戦のメインの方法でした。

こういう戦い方に用いる武器(というか、船体の一部)を衝角(ラム)と言います。

古代ギリシアの軍船にはすでに衝角(ラム)が装備されていました。

当時はまだ大砲はありませんから、まずは弓矢やカタパルト(パチンコのでっかい奴、とご理解ください)で撃ち合い、接近すると軍船同士が接舷し兵を敵船に乗り移らせて白兵戦、その前に衝角で敵船の撃沈を狙う。

そういう戦法でサラミス海戦に勝利したんですね。

ところが、大航海時代になると、衝角は主役の座を外れてしまいます。

風力頼りの帆船では、細かい操船が難しくて、衝角攻撃そのものが難しかったのです。

その代り、と言ってはナンですが、軍艦には大砲が大量に搭載されるようになりました。衝角はますます主力の座から追われてしまいます。

といっても、当時の大砲なんて豆鉄砲に毛が生えた程度のものでした。

装甲の無い木造船どうしの戦いでも、豆鉄砲の威力では甲板上を軽く破壊する程度が限界でした。結局は接舷して敵船に乗り込む戦い方は無くなりません。

その時に備えて、衝角は一応、ではあっても装備され続けていました。

近代になると大砲の威力は爆発的に向上していきます。接近戦や敵船に攻め込むことをしなくても、敵を撃沈できる可能性が高くなってきたのです(まだ命中率の問題もあって、海戦の距離は接近戦の域をでませんが)。

いよいよ「衝角」が完全にすたれる時が来たのでしょうか?

しかし、建艦思想の変化が衝角を生き延びさせました。

「装甲艦」の登場です。木造の船体に鉄板で装甲を施すと、当時の大砲ではこの防御を射抜くことは出来ません。

鉄製の船体ならなおさらです。貧弱な大砲の威力が多少増したところで、敵艦を沈めることは不可能になってしまったのでした。

敵艦を撃沈できるほどの重大なる損傷を与えるためには、やはり体当たりが必要、同じ体当たりするなら昔ながらの衝角があった方が良いではありませんか。

蒸気船の登場と衝角

蒸気機関が発明されて軍艦が風力の束縛から解き放たれると、衝角(ラム)はまたまた脚光を浴びるようになり、各国で装備されるばかりか、衝角攻撃専用艦まで誕生することになりました。

蒸気機関で推進される軍艦なら、帆船よりはるかに操艦の自由が効きますので、衝角をぶつけやすいと考えられたのです。

画像の「カタディン」などに至っては、衝角をぶっつける時にメインタンクに注水して喫水を下げ、敵艦により大きなダメージを与えることができるようになっていました。いっそのこと潜っちまえよな。

こうして衝角(ラム)はその有効性について、世界の海軍界の見解は中々定まらず、何度も「もう不要だ」と言われながら2000年以上に渡って装備し続けられてきたのです。

こんな状況の世界の海軍界に、衝撃をもたらした海戦が起きちまったのでありました。

リッサの海戦

1866年、我が国はまだ明治維新の前。ヨーロッパで「普墺戦争」と呼ばれる戦いが起こっておりました。

詳細は省きますが「普」はプロイセンです。新興の強国で、後々独逸地域の統一を果たしてドイツ帝国(第二帝国)へと成長しますが、この時点ではまだ「小国」。

対する「墺」はオーストリア。当時はヨーロッパ列強5カ国のひとつと恐れられていました。日清戦争における新興の我が島帝国と老大国清の関係みたいなモンです。

この国力の差を正確に読んでいた?のが、他人の尻馬に乗るのが得意のイタ公、じゃないイタリア王国。プロイセンと同盟を結んでイタリア半島内のオーストリア領奪取に動きました。

陸戦では貴方の予想通り「老大国」オーストリアにさえ全く歯が立たない(プロイセン軍は連戦連勝)イタリア軍、「海なら勝てるんじゃね?」と乗り出したのが、この「リッサ島沖海戦」というわけです。

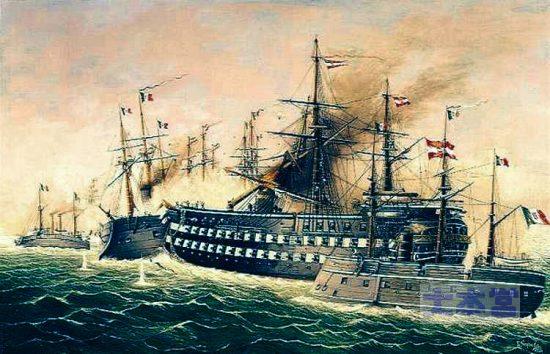

イタリア海軍は装甲艦12隻と非装甲艦14隻の大艦隊をカルロ・ペルサーノ提督に託してリッサ島に派遣します。

オーストリアは名将ヴィルヘルム・フォン・テゲトフ提督が迎え撃つことになるのですが、装甲艦は7隻しかありません。やむなく非装甲艦14隻をかき集めて艦隊を編成しますが、同じ装甲艦でも搭載砲の威力が貧弱で劣勢は明らかでした。

しかし、オーストリア艦隊のテゲトフ司令官は臆することなく攻撃命令を発します。

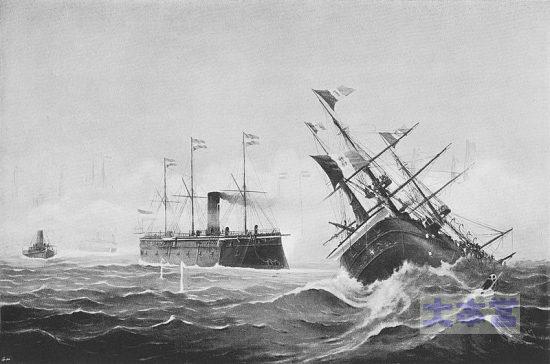

オーストリア艦隊は横隊に並び、単縦陣で進んで来るイタリア艦隊に突撃したのでありました。イタリア艦隊の砲撃はなかなか命中せず、オーストリア艦隊の接近を許してしまいます。

ついにオーストリア艦隊の旗艦、装甲艦「フェルディナント・マックス」が、イタリアの旗艦(実際には合戦の直前に旗艦を変更)「レ・ディタリア」に衝角攻撃を実施。

「レ・ディタリア」は水線下に大破孔を開けられて数分で横転・沈没。

イタリア艦隊は大混乱に陥り、次々にオーストリア艦の接近を許しては衝角攻撃を喫してしまいます。

ついにはオーストリアの非装甲艦までがイタリアの装甲艦に衝角攻撃して、かえって自分の艦首を大破してしまうと言う、下手な漫才みたいな事態まで出現してしまいます。

両艦隊は日没をきっかけに引き上げて、この海戦は終わりを告げました。

イタリア艦隊の損害は沈没2隻(どちらも装甲艦)、負傷40名、戦死620名。対するオーストリア艦隊の損害は非装甲艦大破1隻(前述の自損)、負傷138名、戦死38名。

損害を勝敗の基準にすれば、オーストリアの完勝でした。

*リッサ海戦関係の画像はWikiから無断借用しました。

この結果は、実のところイタリアのカルロ・ペルサーノ提督の拙劣な指揮が大きな原因だったと思われます。

14隻もあった非装甲艦を戦闘に参加させず、装甲艦も3隻を陸上砲撃に分派、戦闘直前に旗艦を変更して隊列を乱し、個別に撃破されるなど「負けて当然」だったのでした。

ただ、世界の海軍が注目したのは別の点でした。普墺戦争の主戦場ではなく、世界的に見れば小規模なこの海戦がいつまでも語られるのも、別の点が注目を集めたからなのです。

即ち、「やっぱり衝角攻撃は有効なんだ!」って事だったのであります。

劣勢の大日本帝国海軍

リッサの海戦のあと、「やっぱり衝角攻撃は有効なんだ!」という世界の海軍の認識を改めるに足りる規模の海戦はなかなか生起しませんでした。

従って、20世紀が目前に迫ってくる時期になっても、蒸気を動力源にした軍艦が、操艦の大幅な自由と速度を得て戦場を疾駆する時代になっても、衝角は軍艦の艦首水線下に装備されたままだったのです。

そんな状況は世界の海軍からみれば、東の果ての片田舎の貧乏くさい小さな島帝国の、貧弱な海軍によって覆される事になるのであります。

島帝国こと大日本帝国はロシアによる侵略を恐れていました。ロシアの南北2正面からの侵攻を食い止めるために、朝鮮半島へのロシア勢力の進出を認める訳にはいきませんでした。

大日本帝国は自国の安泰のために、朝鮮に影響力を扶植しなければなりません。その為には支那人に牛耳られるようになり、活力を失いつつある大帝国「清」を朝鮮半島から放り出す必要があったのです。

来たるべき「日清戦争」は朝鮮半島の支配権争奪戦であり、決戦場は朝鮮半島北部と想定されていました。

清の側には陸路輸送のテも(非効率的でしたが)あったのですが、大日本帝国には半島西部の北部海域、つまり黄海を経由する以外に補給を届ける手段はありませんでした。

世界の海軍関係者は、清国海軍の圧倒的有利を噂していました。

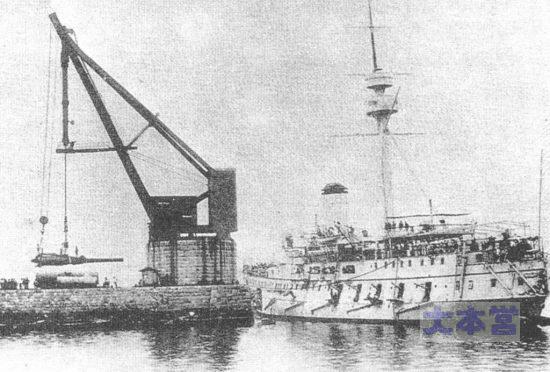

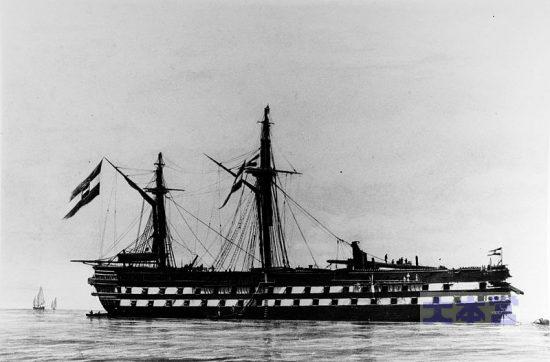

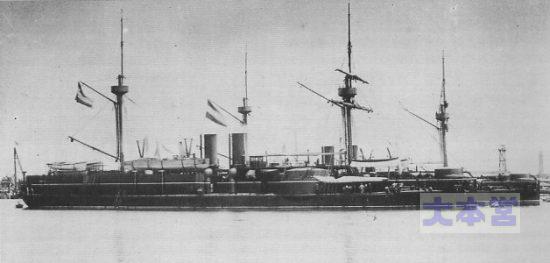

清国には排水量7000トンを超える装甲艦が2隻もあったからです。「定遠」と「鎮遠」です。

2隻の同型艦はドイツで建造され、口径30.5cmの巨砲を連装した砲塔を2基、搭載していたのです。

世界を見渡してもトップクラスの装甲艦で、防御も堅いアジア最強の軍艦でした。

大日本帝国には定遠級のような巨大な装甲艦を買って維持できる経済力などある筈がありません。

日本海軍が用意できたのは、「三景艦」と呼ばれる松島型巡洋艦3隻だけでした。三景艦は4000トンほどの船体の艦首(松島だけは艦尾)に38口径の32cm砲を一門だけ装備。備砲の大きさだけは清国の主力艦をしのいだわけです。

しかし、三景艦は小さな船体に巨大な主砲を乗せることと引き換えに動力は貧弱で、装甲も紙よりも薄いもので我慢しなければなりませんでした。

しかも、船体のカタチが世紀の大駄作船型「タンブルホーム」。

タンブルホームについては、コチラで記事にしています。

まあ、この時点ではタンブルホームの駄目っぷりは日清どちらの海軍も良く分かっていなかったでしょうけれど。

大日本帝国海軍は劣勢を猛訓練と戦術で覆さなければなりませんでした。

衝角、ついに引導を渡される

天才は必要とされる時、必要とされる場所に現れるものです。

「世界の中心」ヨーロッパから東へ遠く離れ、世界デビューして間もない、貧しくても気高き精神を持った小さな島帝国にも一人の天才軍略家が産れていました。その男の名は坪井航三。

坪井は1843年長州藩の生まれで、アメリカ留学やアメリカ艦への乗り組み研修の経験もある海軍軍人です。というか、大日本帝国海軍軍人としては初めてアメリカ留学した人でしょう、たぶん。

日清戦争前には第一遊撃艦隊の司令長官(少将)になっていました。

坪井には近代海戦に対して一つの確信があったようです。

坪井航三の思想に対しては、自らの著作もなく、信ずるに足る資料もありませんので、すべて沢渡の結果からの想像でしかありませんが…

坪井航三の考えは「近代海戦においては艦隊行動こそが勝敗を決する」だと思われます。

ヒントは前述のリッサ海戦だったろうと思われます。リッサ海戦から、大規模どころか、そこそこの規模の海戦は起きていませんから。

リッサ海戦では、イタリア艦隊は「単縦陣」をとり、横方向から迫るオーストリア艦隊を迎え撃ちました。しかし、前述のようにカルロ・ペルサーノ提督はミスを重ね、艦隊としての統一した行動はほとんど出来ていませんでした。

イタリア艦の巨砲は命中率が低く、また各艦の攻撃目標がバラバラになったためオーストリア艦隊を撃沈するどころか、接近阻止すらできませんでした。

それに対してオーストリア艦隊は横一列に近い隊形で突撃。テゲトフ提督は良く艦隊を掌握し、小口径速射砲で効率的に敵艦を狙わせていました。

「最後の勝利」は衝角(ラム)による激突で挙げたものですが、軍艦としての機能はその前の接近時に奪っていたのです。

世界中の海軍が衝角の有効性に目を奪われていたのに、我が天才坪井航三だけがリッサ海戦の「真の戦訓」に気づいていたのです。

『艦隊行動が勝利の鍵』というのは…個艦の威力は劣っても、速力・操艦の優越を得て、相手の個艦に対して艦隊またはその下の戦隊で対抗しようという構想でしょう。

しかし、我が大日本帝国海軍は創立されたばかり。複雑な艦隊行動など望むべくもありませんでした。

そこで坪井少将が着目したのが「単縦陣」でした。

単縦陣も訓練なくして実行できる陣形ではありません。先行艦が転舵したのと正確に同じ地点まで行って、同じ角度で転舵しないと単縦陣は維持できないからです。

GPSも無線通信も無い、敵弾が海面に次々と落下して海水を噴き上げている状況で、これをなすのは結構難しいことなのです。

坪井少将は自ら指揮する第一遊撃隊(訓練時は西海艦隊)を猛訓練し、単縦陣機動を自家薬籠中のものにすると、常備艦隊との対抗訓練で常に勝利をおさめたのです。

リッサ海戦での実績とは正反対の結果を、何度も見せつけられた日本海軍はついに坪井航三の意見を全面的に受け入れました。

来たるべき大清帝国との決戦では、「単縦陣」による高速機動に賭けよう、と。

清国艦隊

日清戦争に出撃した清国の「海軍」は清の全力ではなく、「北洋水師」と呼ばれた李鴻章のいわば私設艦隊です。

当時の清朝は主人である女真族の覇気が衰え、支那人官僚たちに牛耳られていたからです。まあ、それでも巨大な敵であったことに変わりはありません。

北洋水師の司令長官は名将の誉も高い丁汝昌提督。

丁汝昌は「定遠」と「鎮遠」の巨砲を生かして、遠距離から日本艦隊を混乱させ、防御も厚い2巨艦を先頭に突撃して衝角戦で決着をつける作戦でした。

この当時としては、先進的で攻撃的な構想であったと思われます。

1894(明治27)年9月16日、聯合艦隊は豊島沖を出港、途中清国艦隊を捜索しつつ海洋島に向かいました。翌17日10;30海洋島北東に煤煙を遠望。貨物船5隻を護衛中の清国艦隊でありました。ほぼ同時に清国北洋水師も我が艦隊を発見しました。

両艦隊はすぐさま戦闘を決意、お互いの戦術案に基づいて隊形を整えて接敵を開始。

12;50、距離5700メートルで清艦隊の旗艦「定遠」が砲撃を開始、日清戦争における最大の海戦の幕が切って落とされたのでありました。

清国艦隊は艦隊右翼より「楊威」「超勇」「靖遠」「来遠」「鎮遠」旗艦「定遠」「経遠」「致遠」「広甲」「済遠」の順に並んだ「鶴翼の陣形」。この他に別働隊(「平遠」「広丙」「福龍」「水雷艇第一号」)が北東遠方にいました。

対する大日本帝国艦隊は坪井航三第一遊撃隊(第二以下の遊撃隊は全国どこの港を探しても居ませんけど)司令官座乗の旗艦「吉野」「高千穂」「秋津洲」「浪速」の各巡洋艦に、聯合艦隊司令長官直卒の本隊「松島」「千代田」「厳島」「橋立」「比叡」「扶桑」がやや距離を置いて続行する単縦陣。

清艦隊は日本艦隊の側面に向かってきました。これに対し日本艦隊は速度を生かして遠距離砲撃を回避しつつ接近、距離3000メートルから速射砲による猛射を開始しました。

大勝利

大日本帝国艦隊の砲撃直後から清艦隊の陣形は乱れてしまいました。

次々に着弾する日本艦隊の砲撃の下では、複雑な機動を必要とする鶴翼陣の艦隊の指揮を執ることは至難の業でした。

自然に清艦隊は各艦ごとの攻撃になり、衝角攻撃に持ち込めるほどの距離に接近できた艦は皆無。

右翼の「揚威」「超勇」は開戦早々に火災を起こしてしまい、日本艦隊はこれに勇気を得て単縦陣を保ったまま速射を浴びせ続けました。

戦闘は5時間にも及び、日本艦隊は「超勇」「致遠」「経遠」の3艦を撃沈。「揚威」「広甲」を擱座させ、他の艦にも大きな損害を与えました。

大日本帝国艦隊にも大きな損害がありました。

本隊最後尾に位置した「比叡」は、「定遠」「鎮遠」などに包囲された時間があり、集中砲火を浴びてほとんど原型をとどめないまで破壊されましたが、かろうじて沈没を免れました。

旗艦「松島」も大破、死傷者90名を数え、三浦虎次郎三等水兵も戦死しました。三浦虎次郎三等水兵こそ、この戦いを歌った「勇敢なる水兵」の主人公です。

「まだ沈まぬや、定遠は」の三浦水兵のセリフは有名ですが、もっと重要なのは副長が三浦水兵に答える「(定遠は)戦い難くなしはてき」の言葉。「安心しろ、定遠は(沈みそうもないけれど)戦う力は無くなったよ」

ここに、日清戦争の黄海海戦の真の戦訓と坪井の天才性が隠されているからです。

日本艦隊に装甲の厚い定遠・鎮遠を撃沈するだけの砲力はありませんでした。

しかし、小口径速射砲の手数によって敵の甲板上を破壊して戦闘能力を奪ってしまったのです。坪井の単縦陣+手数の多さこそ、大日本帝国艦隊圧勝の要因でありました。

清国海軍の顧問武官として「鎮遠」に乗り込んでいたマッギフィン米海軍少佐は、

「日本海軍は終始整然と単縦陣を守り、快速を利して有利なる形において攻撃を反復したのは驚嘆に値する。」

と日本海軍の操艦と戦術を高く評価しています。

この黄海海戦はマッギフィン少佐だけではなく、欧州各国の観戦武官が清国艦隊に多く乗り込んでいたためもあって、「衝角は無効」の認識が世界中の海軍を駆け巡るきっかけとなりました。

以降、2度と衝角を復活させようと言う意見は出てこなくなったのです。

坪井少将は戦後に中将に昇進し、常備艦隊司令長官(連合艦隊は戦時のみ編成)にまで出世したのですが1898年、僅か55歳でこの世を去ってしまいました。海軍部内では「ミスター単縦陣」と呼ばれた英傑の、若すぎる死であります。

坪井航三の墓は東京都港区白金台の紫雲山瑞聖寺にあるそうです。

対戦図.jpg)