カップのゆくえ~水上機が最速?~

アメリカのトランプ大統領が「令和最初の国賓」として我が国を訪れ、なんと大相撲を観戦しました。トランプさんは新設の「アメリカ大統領杯」をご自分で初優勝の朝の山関に手渡していましたね。

カップの重み

大相撲は年に6回も本場所が開催されて、つまりは6回も優勝するチャンスがあります。

優勝すれば賜杯(恩賜の大杯、と言うべきだと思うけどな)を筆頭に内閣総理大臣杯・チェコ共和国友好杯・アラブ首長国連邦友好杯・フランス共和国友好杯・メキシコ合衆国友好楯・ハンガリー共和国友好杯・モンゴル国総理大臣賞などなど、いっぱいカップを抱きます。

どれも各国の我が国と大相撲に対する尊敬と尊重の気持ちが籠っていて、とても重いカップであります。トランプ大統領も安倍総理も、一人じゃ持ちかねてたほど重いのであります(笑)

そんなカップを、何処やら半島南半分の「サッカーU-18代表」が足蹴にしたばかりか、小便の便器代わりに…と言うニュースが報じられています。

(コチラでどうぞ)

いくらChinaの「パンダカップ」とか、聞いたことのないカップ戦であっても招待されて出場させてもらった限り、一定の感謝と尊敬の念は絶対に必要であります。

これはガキのやった事、とかで赦される問題ではありません。いや、人間として赦してはならない問題です。

と思いますので、電脳大本営が考える世界最高のカップ争奪戦のお話を…

かつて、航空機の「世界最速」の称号は水上機だけが出場する、国対抗のレースで争われていました。「シュナイダー・カップ・レース」と言います。

優勝者には我が国爆撃の嚆矢となった「あの人」も名を連ねて居やがったりして。

水上機の方が速い?

シュナイダー・カップ・レースが初めて開催されたのは1913年の事であります。

ライトフライヤー号が初めて飛んでからたった10年(1903年12月17日だからな、初飛行は。実質9年です)、飛行機の進歩が超加速された第一次大戦の勃発直前です。

当時の航空機は、離着陸距離を短縮できるフラップなどの高揚力装置が発達していませんでした。そのために、高速機であればあるほど翼面荷重が大きくなり、離陸に必要な速度が大きくなり、結果として滑走距離が長くなってしまいます。

当時はまだ飛行機が一般的ではなく、良く整備された長大な滑走路のある飛行場などありません。ですから、陸上機が高速で飛ぼうと思っても(高速陸上機を作っても)滑走する場所が無いのです。

一方で、水上機なら離着水の際には広大な水面が利用できますから、滑走距離の制限がほぼありません。

この時期であっても、水上機はフロート(浮き子)が付いていたり、水面に直接浮かぶための不格好なボディ(艇体)が必要ですから、空力的に不利であることは判っていました。空力なら主翼に強度を持たせるための「張線」の方が悪い影響は大きいのですけどね。

総合すると、この当時は滑走距離を長く取って離陸する方が高速化を追求できると判断されていたのです。したがってシュナイダー・カップは水上機だけのレースでしたが、ほぼ当時の「世界最速の航空機」を決定するレースでもあったのです。

この興味深いレースを創設したのは、フランスの投資家で大富豪のジャック・シュナイダーさん(1879年7月25日 – 1928年5月1日)でした。シュナイダーさんは気球での高度記録を作った事もある「航空愛好家」で、世界的な重電メーカーであるシュナイダー・エレクトリックの創業者(と言って良いかどうか…興味のある方は調べて見ませう)のアドルフ・シュナイダーの孫なのであります。

シュナイダーなんて知らんぞ、と仰る方も多かろうと存じますが。確か東芝が合弁企業作ってましたぞ。フランス系なんで、投資場東芝さんは「シュネデール」とお読みになってた気もしますが、この記事では「シュナイダー」で通します。

ジャック・シュナイダーさんは金持ちで、冒険家で新技術に理解があり、競争が大好きな人であったのです。

お金持ちでも、一応若いころは鉱山技師などで働いたようなんですが、アドルフが大きくしたシュナイダー社は、ジャックの父ちゃんのポール・ヘンリーの頃には鉄道・造船・冶金から機関銃や砲・戦車の製造などへも進出して、一大産業帝国の様相を呈していました。

そう、ジャックはもう汗水垂らして働く必要から解放されたのであります。ですがジャックさんは解放されても、どこぞの製紙会社の糞ボンみたいに、カジノで負けまくって会社を傾かせるようなオタンコナスではありません。

有り余るお金をご自分の冒険心を満たすために、惜しむことなくつぎ込んじゃう「立派」なお金持ちなんでありました。ジャックは空に惹き付けられて、前述のように気球乗りとして高度世界記録を作るのですが、新しく空に登場してきた「飛行機」にも大いに興味を持ちます。

お金持ちですから、操縦を覚えて飛行機を買っちゃいました。その飛行機で事故を起こしてご自身は操縦の出来ない身になってしまうのですが…

シュナイダーカップ

空を飛びたいのに、操縦できなくなっちゃったジャック・シュナイダーさん。それでも空を飛ぶモノへの愛情は衰えませんでした。

「長距離の移動では、飛行機が船旅にとって変わるだろう」との歴史的に正しい結論にたどり着いたシュナイダーさん。持ってるお金が莫大だったせいか、

「それでは、賞金つきのレースを作って水上機の優秀さを証明することにしよう」

という「えっ!そっちに行くのかよ?」という結論を導きだしたのであります。お金持ちのお考えになる事は、儂ら庶民(お金持ちの貴方のご機嫌を損じたらごめんなさい)の想像を絶しておりますな。

因みに儂が彼の立場なら、技術的に見どころのある小さなメーカーに投資するけどな。この当時なら「スーパー・マリン」社みたいなさ。

RAFファンの皆さんならご存じだろうけど、「スピットファイア」のメーカーであるスーパー・マリン社はもともと水上機専門の弱小メーカーだからな。このシュナイダーカップ・レースで名を成して(その後買収されてから)スピットファイアを作って大儲け。

つまり、このレース前にスーパー・マリン社に投資しとけば、シュナイダーさんも大儲けって訳でさ。

でもそうなると、シュナイダーカップ・レースの運営に回すカネが無くなる→スーパーマリン社は有名にならない→スピットファイアの注文が来ない→ちっとも儲からないという不幸がシュナイダーさんを襲ってたかも(笑)…イカン、先走った。スーパーマリンとミッチェルさん(あっ、出てないか)の話はちょっとの間、忘れて下され。

それでは、後の航空界に巨大な足跡を残した(と電脳大本営は勝手に信じている)シュナイダー・カップ・レースの概要を見ておきましょう。

①出場できるのは水上に離着陸(変な表現ですな)のできる機体のみ。

②主催はフランスの航空協会と参加国の航空協会(つまり、おフランスは参加するしないに関わらず「主催」じゃな)

③各国の航空協会は3チームまで代表を選出(3機が出場できる)、補欠交代チームも3チームまで。

④レースの目的は「シュナイダーカップの争奪」。5年間に3回優勝した「国」がトロフィーを獲得する(永久保持)。同一国のチームであれば、どのチームが優勝しても可。

⑤レースは毎年開催され、優勝チームの所属国が次回レースを開催する。(実際には第一次世界大戦のために1915-18年は中断、24年は後述する理由で延期、27-31年までは隔年開催)

⑥コースは280km(150マイル)の三角形の周回コース(1921年から350kmに延長)。

といった感じですね。飛行高度の規定やエンジン・機体などのレギュレーションもあったんじゃね?と思うんですが、資料が見つかりません…

レースに付き物の賞金については、海外サイトには「勝者のための報酬は25000ゴールドフランと賞金と同じ価値があるカップだった。(Google先生の翻訳)」と言う記述もありましたが、「ゴールドフラン」なんてもう無いがな。25000フランなら250万円くらいですけどね、さすがにそれは無いでしょう。

現代の価値に直すのはなかなか難しい面もありますが、カップ(トロフィー)の制作費が1000万円だとか(ただし、貴金属やら貴石としての価値はほぼ0)。って事は「賞金」も1000万円ってとこなんでしょう。一説では1000万円ずつ3年にわたって支給されたとか。

シュナイダーさんがこのレースを企画したときは、この金額は参加チームにとって、十分に魅力的だったと思われます。と申しますのは、参加する飛行機の価格も当時はずいぶんお安く、中古エンジンを使えば現代の価格で50万円も有れば製作出来たからであります。

ところが、カップの争奪を国単位にしちまったモノですから、国同士が威信を賭け(意地の張り合い、または政治利用とも言います)る事になり、製作費はドンドン上昇して、「年間数千万円」などは屁みたいなモノになってしまうのでありました。

シュナイダー・カップというのは通称だそうでして、正式名称はCoupe d’Aviation Maritime Jacques Schneider「ジャック・シュナイダー海洋航空機杯」というんだそうです。

はじめは不人気

さて、このシュナイダー・カップレースは1913年にモナコで初めて開催され、翌年もモナコで開かれたものの、参加機の速度が大したこと無くて、盛り上がらないままで第一次世界大戦が勃発してしまいます。

これで不要不急の飛行機レースは中断され、次の開催は戦後の1919年となりました。皮肉なことに、レースが中断している間(つまり戦争中)に飛行機の性能は飛躍的に高まって行きます。

戦後の1919年に再開されたレースは、戦前二回とは全く様変わりしていました。戦争で高性能化した飛行機が、さらに「スピードレース専用」にチューンされて参加するようになったからです。

参加機の企画・設計・製作には大金が必要となり、徐々に「国家間対抗航空機レース」みたいな状況となるのです。

それにともなって、欧米各国の国民も大きな関心を寄せ(大日本帝国でも航空雑誌等で報道されています)、1920年代に入ると絶大な人気を誇る一大イベントとなりおおせるのであります。

さて、翼のある聖少女が、逆巻く波に口づけしているシュナイダーカップの行方はどうなったのでしょうか?

再開された第1回目(通算3回目)の1919年のレース。中断前の前回はイギリスの「ソッピース・タブロイド」が優勝していましたから、会場はイギリスはイングランド南部のドーセット・カウンティのボーンマス市が選ばれました。

ボーンマス大会では決勝レースに残った4チームうち、3チームが大英帝国所属のチームとなりました。もちろんシュナイダーカップの「母国」フランスも参加してたのに、決勝へは進出できなかったようです(って言うか、フランスはずーっと決勝の蚊帳の外)。

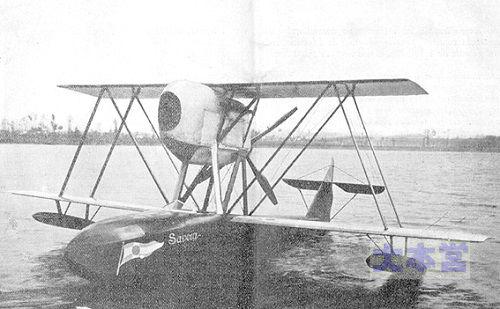

イギリス以外で決勝に残ったのはイタリアで、3チームを送るだけの資金力が無くて「サボイアS.13」ただ一機を参加させての好成績でした。

誰が見ても出来レースじゃない、決勝の勝者はイギリスだろうと思われました。戦前の一勝とあわせて、シュナイダー・カップの「永久保持」に王手!と誰もが考えていたのです。

ところが、決勝レース当日、ボーンマス市周辺は濃霧に覆われ、レースは大混乱(笑)。

なんと唯一ゴールにたどり着いたのは「サボイアS.13」であったのです。

しかし、ココで大人しく引き下がってはイギリス人ではありませぬ。コース上にいた「審判」(もちろん英国人)が「イタリア機はルートを外れてた」と言い出します。

イタリアとイギリスは大論争の上でレースを「ノーコンテスト」とし、そのかわり次回開催はイタリアということでケリをつけます。

Wikiなどでは「イタリアが紳士的・自主的に辞退した」と書いたありますが、かなりの確率で儂の書いてる方が正しい経緯です。イタリアが自主的に優勝返上などは嘘っぱち。

口惜しい交渉の末に、「自国開催」の権利を確保した1920年。イタリアは「サボイア S.12」で見事に優勝。翌21年にも「マッキM.7bis」を送り込んで連覇。

もしも1919年の(濃霧に助けられた)イタリア機の優勝が、イチャモン付けられずに認定されていたら?

ココでイタリアは三連勝、「シュナイダーカップ永久保持」はイタリア、となってしまったでしょう。シュナイダー・カップ・レースは全盛期を迎える前に終了となっちゃいますので、イギリス人のババ色の根性も少し認めてやらねばなりませんね。

ただし、この大会を最後まで見ると、やっぱり「ズル賢いことこそが国際関係では大事」って思うと同時に、イギリス人の根性の「ババ色さ」が際立って参ります。

紅の豚

第一次大戦を通じて、戦場では一般化した飛行機ではありますが、この当時はまだまだ飛行機に乗るのは「冒険」でした、それも命懸けの。

そんな冒険に、国と国の名誉を賭けた意地がぶつかりあう事になったのですから、これ以降のシュナイダー・カップ・レースは国家レベルの無制限な技術のぶち込み合戦と化します。

無軌道なまでの「安全より早さ」のための新技術をつっこみまくった、ある意味でいびつな機体でないと決勝には進めなくなってしまったのでした。

したがって、レース本番は言うに及ばず、準備段階でも事故はたくさん発生しました。国の対抗戦ですから暴走してしまうのも仕方ありませんが、この危険度の高さが人々の人気を呼ぶのでありました。

私は849が大嫌いですから、幾ら日本が世界に誇る文化の担い手であっても、宮崎パヤオとやらの話はしたくありません。しかしながら、話の展開上、ココは一つ忍び難きを忍び、耐えがたきを耐えて「紅の豚」の話もしておきましょう。

アニメの主人公のブタが乗ってる赤い飛行艇は「サボイアS.21」でしたよね。これ、実在のシュナイダー・カップ参戦用の飛行艇だったりします。ただし、「幻」ですが。

1921年に参戦するために準備された機体なんですけど、実際にはレースに登場しませんでした。と申しますのも、予定していたパイロットが病気で倒れてしまい、サボイアS.21があまりにクセの強い機体で、他に操縦できるパイロットが見つからなかった、と言われています。

ただしこの実際の「サボイアS.21」は複葉機でして、パヤオのアニメの機体とは全く違います。

一方、ブタのライバルが乗ってたのは「カーチスR3C0」でありました。もちろんコチラにも実在のモデルがありまして、ブタの機とは違ってちゃんとレースに登場していますし、アニメでの造形もホンモノそのままに使っているようです。

アニメ中の台詞に「二年続けてイタリア機を破った」とこの「カーチス」を紹介するのがあったような気がするんですけど、実際にその通りの好成績をあげた優秀機です。

ココまでお読み頂いた方なら、この「二年続けて」の持つ意味の重大さはお判りでありましょう。

実際のシュナイダー・カップ・レースは人気爆発となります。1920年代半ばの全盛期には25万人もの観客を集めたと言うのですから、現在のF1レースも真っ青の人気イベントです。

で、先にも書いたように、当時あまり仕事もなかったイギリスの水上機専業メーカー、スーパーマリンであります。高卒で自分で勉強を続けてきた一人の技術者を1917年に迎え入れます。その名はレジナルド・ジョセフ・ミッチェル。

「飛行できるボート」をコンセプトに、水上機の制作にあたっていたスーパーマリンは、絶好の機会だった第一次大戦で、大きな発注を獲得できませんでした。

そこで目を付けたのがシュナイダー・カップでありました。スーパーマリンは1920年の「サボイアS.12bis」、21年の「マッキ M.7bis」でイタリアが連覇中の1922年に「シーライオンII」で初出場。

シーライオンIIは、この「イタリア永久保持」でカップ争奪レースが終るか?という重大局面において、初優勝の快挙を成し遂げます。

このシーライオンIIこそ、スーパーマリンを率いるスコット・ペインと若き天才設計家レジナルド・J・ミッチェルが共同開発した機体。つまりミッチェルの出世作となったのです。

Koreaへの批判がないまま、長くなってしまいました。来週公開の後半へ続く、って事でご容赦を。

だって、Koreaの事考えると、鬱陶しいんだもん(笑)