巡洋戦艦は石炭を焚いて疾駆する

巡洋戦艦「榛名」は明治44年4月に発注されました。英国で建造されたネームシップ「金剛」に続いて二番艦「比叡」は横須賀海軍工廠で建造。

三番艦「榛名」を神戸川崎造船所に建造させ、4番艦「霧島」を三菱長崎造船所に注文したのです。

一枚の写真から

これは、戦艦を国内で作る技術を「官民」ともに根付かせようとした海軍の慮りによるモノでしたが、受注した民間造船所も国防を担う重圧と名誉を感じて大いに気合が入っていました。

この気負いと責任が、ある種の高揚感と悲劇を生んでしまうのですが、大日本帝国の「造船技術」が世界レベルをキャッチアップしたことが認識される端緒ともなったのであります。

ただし、その技術と社会の豊かさはシンクロしてたのか?

国民はこの、ある意味で金食い虫の最新兵器をどう考えていたのか?

この写真で考えさせられてしまいました。

キャプションが見にくいかも知れません。

昭和3年に尋常小学校六年生と高等小学校1,2年生が、第一次改装の終わった榛名を見学したときの記念写真です。

残念ながら、私には学校名が判りません。学年だけは写真の裏に書いてあるそうなんですが。

ただ、60名ほど写っていて三学年合同ですから、一学年20名くらい。今とは時代が違いますから、相当な寒村からやってきたんだろうな、と言う想像は出来ます。

前の列の女の子、後列の男の子、みんなマジメそうです。

「榛名」も子供たちも晴れやかですが、この中の男の子には大東亜戦争で英霊となった子もいるかもしれません。

成長した女の子たちが、幾本も幾本も千人針を刺したことは、まず間違いないでしょう。

まだまだ日本が貧しかった、でも人々は前向きに生きていた時代です。私はこの写真から、大日本帝国に生まれ育つことへの大きな誇りを感じています。

石油専焼へ

この僅か5年後には榛名は第二次改装に取り掛かることになります。

この改装で榛名だけではなく、金剛型は全て「高速戦艦」に変身するわけですが、その一番のポイントは「石油専焼化」でありました。

それまでは36基もの石炭・石油混焼のヤーロー式罐を搭載していたのですが、ロ号艦本式の石油だけを燃やす罐に変更して馬力を倍にしたのです。

石炭なら日本でも産出していましたが、石油は輸入に頼らなければなりません。

それでも石油に変えなければいけなかったのです。そのワケは。

芥川龍之介に「軍艦金剛航海記」という作品があります。

榛名の長姉の「金剛」で体験航海をさせてもらった記録なんですが、引用します。罐室を見学しています。

少し長いですが、我慢して読んでみてください。

芥川龍之介「軍艦金剛航海記」

エレヴエタアが止つたと思ふと、先へ來てゐた八田機關長が外から戸を開けてくれた。その開いた戸の間から汽罐室の中 を見た時に、僕が先づ思ひ出したのは「パラダイス・ロスト」の始めの一章である。かう云ふと誇張の樣に聞えるかも知れないが、決してさうではない。眼の前には恐しく大きな罐が 幾つも、噴火山の樣な音を立てて並んでゐる。罐の前の通路は、甚だ狹い。その狹い所に、煤煙でまつ黒になつた機關兵が色硝子をはめた眼鏡を頸へかけながら 忙しさうに動いてゐる。或る者はシヨヴルで、罐の中へ石炭を抛りこむ。或者は石炭桝へ石炭を積んで押して來る。それが皆罐の口からさす灼熱した光を浴びて、恐ろしいシルエツトを描いてゐる。しかも、エレヴエタアを出た僕たちの顏には、絶えず石炭の粉がふりかかつた。其上暑い事も亦一通りではない。僕は半ば呆氣にとられて、この人間とは思はれない、すさまじい勞働の光景を見渡した。

その中に機關兵の一人が、僕にその色硝子の眼鏡を借してくれた。それを眼にあてて、罐の口を覗いて見ると、硝子の緑色の向うには、太陽がとろけて落ちたやうな火の塊が、嵐のやうな勢で燃え立つてゐる。それでも重油の燃えるのと、石炭の燃えるのとが素人眼にも區別がついた。唯、如何にもやり切れないのは、火氣である。ここで働いてゐる機關兵が、三時間の交代時間中に、各々何升かの水を飮むと云ふのも更に無理はない。

芥川が見た金剛のヤーロー式罐36基のうちの1つが、大和ミュージアムに展示されています。

石炭を投入する焚火口が一つ開いています。焚火口の下の3つの長方形は、灰出し口だと思います。

続いて芥川は炭庫を見せてもらいます。

まづ坑山の竪坑の底に立つてゐるやうな心もちだと思へば間違ひない。僕はごろごろする石炭を踏んで、その高い所にある電燈を見上げた。ぼんやりした光の輪の中に、蟲のやうなものが紛々と黒く動いてゐる。雪の降る日に空を見ると、雪が灰をまくやうに黒く見える――あれのやうな具合である。僕はすぐに、それが宙に舞つてゐる石炭の粉だと云ふ事に氣がついた。此中で働いてゐる機關兵の事を考へると殆ど僕と同じ肉體を持つてゐる人間だとは思はれない。

現にその時も二三人、その暗い炭庫の中で、石炭をシヨヴルで下してゐる機關兵の姿が見えた。彼等は皆默々として運命のやうに働いてゐる。外に海があつて、風が吹いて、日があたつてゐる事も知らない人間のやうに働いてゐる。僕は妙に不安になつた。さうして、誰よりも先きに、元の入口をボイラアの前へ這ひ出した。が、ここでもやはり、すさまじい勞働が、鐵と石炭との火氣の中に、未練未釋なく續けられてゐる。海の上の生活は、陸の上の生活に變りなく苦しい。

芥川が見たのは、体験航海中ですから、巡行運転だった筈です。

全力運転だと

戦闘のために、全力発揮となれば、機関兵たちの職場環境はどうなったんでしょうか?

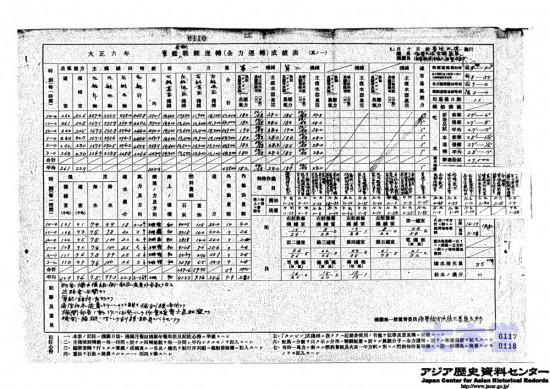

大正6年の9月10日に、金剛が豊後水道で全力運転試験をやった成績表があります。

6時間の平均で平均速力25.4ノットを発揮している事が判ります。この時、燃料消費量は毎時あたり石炭41.5tと重油10tだったことも。

金剛の罐は36基ですから、1基につき毎時1.15トンを罐に放りこんでやる必要があります。

毎分毎分19kgです。

自動投炭機もあったのですが、罐のなかで平均して効率良く燃やしてやるのは人力に依るほかなかったんだそうです。

蒸気機関車の例ですが、「30分で600kg」が投炭量の目安とされていたそうです。ほぼ同レベルなんですが、大変な重労働です。

戦前の国鉄(JR)蒸気機関車の機関助手は55歳で退職したら、平均余命が5年と言われていたそうです。

しかも石炭は燃えた後に灰が出ます。灰というよりはむしろ砂利です。

燃料炭は徳山の燃料廠で造られた練炭で、燃えカスはかなり少なくなっているんですけれども、灰分を5%としても毎時60kg弱、10%としたら120kgほどの熱せられた砂利が出てくることになります。

これを灼熱の罐から掻き出し、海水をぶっかけて冷やしてから艦外に放り出す必要もありました。

尚、金剛型が全力運転になると、通常3交代のシフトが2交代になった、と言う記録もあるそうです。

さらに、石炭は燃料補給の際にも苦労しなければなりませんでした。

画像は日露戦争時の一等戦艦敷島が英国で竣工した時なんですが、白い艦体を汚しているのは石炭の粉なんだそうです。

昭和初期に海兵団で訓練を受けた人の回想記から引用します。

我々が「八雲」での訓練中に燃料補給はなかったが、隣に碇泊していた「矢作」が補給作業をやっていたので、その様子を説明しよう。

低い石炭船の船倉から、外舷の高い軍艦に、すべて人力で積み 込むのであった。十メートルもある外舷に板で階段を造り、その一段ごとに兵員が腰を掛け、下の石炭船から丸い大きな竹籠にいっぱい石炭を入れては、次から次と手送りで上に揚げるのだ。当然、頭上から石炭の粉末が降ってくるので全身真っ黒になってしまう。下の段に居る者ほど気の毒だ。たぶん新兵であろう。よく見ると顔の皮膚が荒れないように手拭いで頬かむりをし、白粉で化粧をしている。さらに眼鏡を掛け、口にはマスクを当てているが、なにしろ重労働だから汗に粉が混じり、白と黒とがクシャクシャになっている。

石油で走る「軽快」な艦艇のような燃料補給、とはいかなかったんです。

軍艦の燃料が石炭から石油に移っていくのは、熱量(同重量で石炭の1,5~2倍)の問題だけではなく、艦船への積み込みの労力・石炭を燃やす労力も大きな問題だったのです。

さらに、同じ重量を積み込むにも、固体の石炭だと液体の石油に比べるとどうしてもデッドスペースが出来てしまいます。結果「燃料庫」が大きくなってしまいます。

これこそが「石炭燃料船」の航続距離が、私たちが思う以上に短かった原因です。

ペリー提督が浦賀に出現したのも、ロシア帝国のバルチック艦隊が対馬沖で壊滅したのも、私は石炭燃料船の航続距離の問題だと思っています。

石油しかなかったのか?

以上を石油側から考えれば、「すべての面で、艦船の燃料として石炭より俺の方が上だもん!」ってぇ事になりますね。

でも、大日本帝国の側から考えれば「石炭なら国内(朝鮮半島含む)で調達できるのに、石油はどこから持ってくるんだよ?」という疑問が沸き上がる筈であります。

この問題はすでに大正の中ごろから民間では論じられていました。

ところが、肝心の海軍はあまり真剣に考えた痕跡が見当たりません。

当時の世界最大の産油国はアメリカ合衆国なんですが、その米国を仮想敵としちゃった大日本帝國とその大海軍はどこから石油を持ってくるつもりだったんでしょうか?

せめて石炭液化技術を研究するとか、出来なかったのでしょうか?

確かに石炭液化はベルギウス法にしろ、フィッシャー・トロプス法のしろ、石炭を大量に使う割りに人造石油はたくさん採れません。

液化用の原料石炭のほかに、プラント加熱用や水蒸気の還元で水素を製造するための燃料石炭が必要になるからです。

ただ、現在の火力発電の主流になっている「微粉炭燃焼」なら如何でしょう。これなど、(研究してる会社の方々には申しあげ難いのですけれど)「最新の技術」ではあっても大した「ハイテク」ではない様に思えます。

規模的に言っても、大型艦になら軽く積めそうなんですけどね。

以上、たまたま見つけた小学生の集合写真から巡らせた思いでありました。